75 лет назад ракетой «Фау-2» была впервые сфотографирована Земля из космоса

24 октября 1946 года, вскоре после окончания Второй мировой войны и за десять с лишним лет до того, как советский «Спутник-1», запущенный на околоземную орбиту, открыл космическую эру, группа ученых и военных в пустыне Нью-Мексико, работавшая с трофейными немецкими ракетами «Фау-2», получила первые фотографии Земли из космоса.

Эти зернистые черно-белые снимки были сделаны с высоты 101 км с помощью 35-миллиметровой кинокамеры, установленной на ракете под номером 13, запущенной с ракетного полигона «Уайт-Сэндс» («Белые Пески»). Бортовая камера DeVry, снимавшая кадры с частотой в полторы секунды, через несколько минут вместе с ракетой упала обратно на Землю, врезавшись при этом в грунт со скоростью 150 м/с. Камера была разбита, однако пленка, защищенная стальной кассетой, не пострадала.

Спасательная команда сразу же выехала в пустыню, чтобы найти кассету и передать ее в руки ученых. Прикомандированный к этой группе 19-летний военнослужащий Фред Ралли спустя много лет так передавал в интервью изданию

А когда потом фотографии впервые спроецировали на экран, то ученые просто сошли с ума». Сам Ралли в свои 19 лет еще не понимал всей значимости экспериментов, в которых он участвовал, ему тогда это казалось просто очередной рядовой работой на службе армии.

А когда потом фотографии впервые спроецировали на экран, то ученые просто сошли с ума». Сам Ралли в свои 19 лет еще не понимал всей значимости экспериментов, в которых он участвовал, ему тогда это казалось просто очередной рядовой работой на службе армии.До 1946 года максимальная высота, с которой удавалось получить изображения земной поверхности, не превышала 22 км. Именно на такую высоту 11 ноября 1935 года поднялся стратосферный аэростат Explorer II с американцами Альбертом Стивенсом и Орвилом Андерсеном. Это был, конечно, еще далеко не космос, однако и этой высоты было достаточно, чтобы отчетливо различить кривизну планеты.

Камера на «Фау-2» позволила улучшить этот рекорд более чем в пять раз и ясно показать шарообразную Землю на фоне черноты космоса. Позже эксперименты с фотографированием планеты из космоса были продолжены с еще более впечатляющими результатами.

Позже эксперименты с фотографированием планеты из космоса были продолжены с еще более впечатляющими результатами.

Журнал National Geographic в 1950 году опубликовал заметку Клайда Холлидея, инженера, который установил камеру и склеил затем вместе кадры так, чтобы получилась панорама Земли из космоса. Он писал, что фотографии с «Фау-2» впервые демонстрируют, «как наша Земля будет выглядеть для пришельцев с других планет, летящих к нам на космическом корабле».

Разумеется, американская армия запускала «Фау-2» в конце 1940-х годов не только ради красивых фоток. Десятки захваченных в конце войны немецких ракет, доставленных в «Уайт-Сэндс» в 300 железнодорожных вагонах, предназначались в первую очередь для изучения немецких технологий. Американские ракетчики на основе полученной информации стремились усовершенствовать конструкции собственных ракет, а ученым при этом было предложено устанавливать свои приборы в носовой части запускаемых конструкций для измерения температуры, давления, магнитных полей и других физических характеристик пока еще неизведанных верхних слоев атмосферы.

Холлидей работал в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса вместе с другими космическими первопроходцами вроде Джеймса Ван Аллена и Зигфрида Фреда Сингера, которые позже приняли активное участие в планировании первых спутниковых миссий США. Сингер умер в апреле 2020-го и последние годы жизни, к сожалению, большую известность получил в качестве отрицателя глобального потепления.

Фотографии, полученные с камер «Фау-2», использовались еще и для того, чтобы анализировать поведение ракеты, и это была нелегкая задача. Инженерам-ракетчикам нужно было знать, как ракета движется через верхние слои атмосферы, а ученые хотели выяснить, с какого направления приходят космические лучи, которые регистрировали их приборы. Вряд ли кого-то интересовало, что эти фотографии могут рассказать о географии или метеорологии — по крайней мере, первоначально. Однако Холлидей уже тогда хорошо представлял будущую роль фотографии для изучения Земли. Сай О’Брайен, с 1950 года занимавшийся связями с общественностью Лаборатории прикладной физики, говорил, что Холлидей пытался донести до коллег идею о том, что фотографии сами по себе могут нести пользу науке.

В 1950 году ученые еще избегали называть космосом те места, куда долетали ракеты «Фау-2», они писали о «малоизученных и труднодостижимых верхних слоях атмосферы». В наши дни, несмотря на всю условность проведения черты в атмосфере, за которой простирается космическое пространство, все же вполне однозначно то, что находится выше 100 км, считается «космосом».

Есть понятие линии Кармана — высоты, которая считается верхней границей государств и одновременно границей, отделяющей земную атмосферу от космического пространства. Свое наименование она получила по фамилии американского инженера венгерского происхождения Теодора фон Кармана. Международная авиационная федерация (ФАИ) проводит такое разграничение на высоте 100 км над уровнем моря. В США, где расстояния предпочитают мерить в милях, граница космоса установлена на высоте 50 миль, то есть 80,45 км. При этом в NASA все же иногда придерживаются трактовки ФАИ, которая отказывается считать суборбитальными полеты ниже 100 км. В любом случае существенное количество молекул воздуха, способного тормозить и сжигать спутники, остается и за линией Кармана.

В период с 1946 по 1950 год в ходе полетов «Фау-2» было получено свыше тысячи снимков Земли из космоса. Эти фотографии, демонстрирующие огромные просторы на юго-западе Америки, печатались в газетах и были тщательно изучены метеорологами из Бюро погоды США. В своей статье в National Geographic Холлидей сделал несколько прогнозов относительно того, к чему все это может привести: «Результаты этих экспериментов говорят о том, что наступит время, когда камеры, установленные на управляемых ракетах, смогут осуществлять разведку вражеской территории во время войны и картографировать недоступные регионы Земли.

Первое путешествие в космос слегка модернизированная ракета «Фау-2» совершила еще в нацистской Германии в 1944 году, совершив экспериментальный вертикальный взлет и достигнув высоты в 188 км. Опять же по современным меркам это более чем полноценный суборбитальный космический полет. Разработчик ракеты, немецкий конструктор Вернер фон Браун, всегда мечтал о экспедициях к другим планетам.

Летчику-испытателю Эриху Варзицу, направленному в конце 1936 года для испытаний первого авиационного реактивного двигателя, фон Браун обещал полеты на Луну: «Станете ли вы работать с нами и испытывать реактивный двигатель в воздухе? Тогда, Варзиц, вы станете знаменитым. А позднее мы полетим на Луну — с вами у штурвала!» Однако на пути к своей мечте Вернер фон Браун вступил в нацистскую партию, стал в 1943 году штурмбаннфюрером СС, использовал труд заключенных концлагерей и возглавил разработку для вермахта чудо-оружия возмездия, убившего и ранившего несколько тысяч мирных жителей — в основном в Лондоне.

Первый старт «Фау-2» (от Vergeltungswaffe, другое наименование — А-4, от Aggregat) состоялся в марте 1942 года, первый боевой пуск — в сентябре 1944-го, и всего было запущено свыше 3 тыс. ракет. В качестве «оружия возмездия» такие ракеты оказались малоэффективны, и их роль свелась к запугиванию мирного населения — от каждой весьма дорогой в производстве ракеты в среднем погибли 1-2 человека, хотя некоторые взрывы ракет уносили с собой сотни жизней.

После войны «Фау-2» послужили прототипом для разработчиков первых баллистических ракет как в США, так и в СССР. Но если американцы получили в свои руки не только сдавшегося им фон Брауна со своей командой, подробные чертежи и около сотни готовых ракет, то советской стороне и Сергею Королёву достались лишь отдельные части без чертежей и технической документации, а также полторы сотни немецких специалистов, согласившихся работать над программой восстановления «Фау-2». Впрочем, основной полигон фон Брауна Пенемюнде оказался именно в советской зоне оккупации и отныне обслуживал советскую программу испытательных запусков, поэтому уже в том же октябре 1946 года Королёв успешно запускал первые копии немецких «вундерваффе» и вскоре на их основе создал первую советскую баллистическую ракету малой дальности Р-1.

«Значение ракет А-4 и Р-1 нельзя преуменьшать, — писал ближайший соратник Сергея Королева академик Борис Черток. — Это был прорыв в совершенно новую область техники».

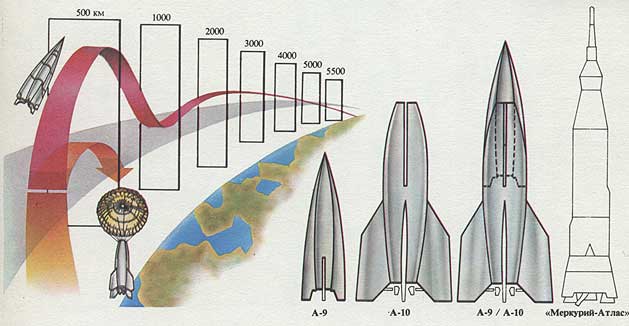

Разумеется, «Фау-2» не могли выводить спутники на орбиту или осуществлять межконтинентальные перелеты. Их дальность ограничивалась 380 км. У нацистов уже существовали проекты двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, способной преодолевать 5000 км и поражать объекты на территории США, а также система запуска ракет с подводных лодок, предназначенная для обстрела американских прибрежных городов, однако пустить в ход все это до конца войны им так и не удалось.

XPOHOCВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТФОРУМ ХРОНОСА

|

Фау-1

ФАУ-1 (нем. Оpлов А. С. Советская военная энциклопедия. «Оружие возмездия» (Vergeltungswaffen), разработанное немецкими учеными в конце 2-й мировой войны на секретной базе в Пенемюнде ракетное оружие V-1 («Фау-1») и V-2 («Фау-2»), которое по замыслу Гитлера должно было переломить ход войны. Первый боевой запуск ракеты V-1 на жидком топливе был произведен 12 июня

1944 с побережья Франции для поражения Лондона. В течение одной недели на

британскую столицу было выпущено более 8 тыс. Использован материал Энциклопедии Третьего рейха — www.fact400.ru/mif/reich/titul.htm Литература:Секретное оружие третьего рейха. Морозов Н. И. Баллистические ракеты стратегического назначения. М., 1974; Латухин А. Н. Боевые управляемые ракеты. М., 1968; Мадер Ю. Тайна Хантсвилла. Пер. с нем. М., 1965.

|

Фау-2

Фау-2

ФАУ-2 (нем. V-2, А-4), одноступенчатая баллистическая ракета с автономным управлением на активном участке траектории. Разработана под руководством

Вернер фон Брауна. Применялась Германией в конце 2-й мировой

войны для поражения крупных объектов и

деморализации населения Великобритании.

После войны явилась прототипом для разработки многих баллистических ракет в США и других

странах. Её масса составляла ок. 13 т, дл. — 14 м, макс, диаметр корпуса — 1,65

м. Боевая часть с массой 800 кг размещалась в головном отсеке.

Жидкостный ракетный двигатель работал на 75-процентном этиловом спирте

(3,5 т) и жидком кислороде (5 т). Он развивал тягу 270 кН (27 тс) и обеспечивал максимальную скорость полёта до 1700 м/с

(6120 км/ч), дальность достигала 320 км,

высота траектории — ок. 100 км. Система управления — автономная, гироскопическая

с программным механизмом и приборами для замера скорости полета. Запуск

вертикальный. Первый боевой пуск состоялся 8 сентября

1944 года. Эффективность боевого применения

ФАУ-2 оказалась крайне низкой: ракеты имели

малую точность попадания (в круг диаметром

10 км попадало только 50% ракет) и низкую

надёжность (из 4300 запущенных ракет

более 2000 взорвались на земле или в воздухе

при пуске либо вышли из строя в полёте).

В Германии на базе ФАУ-2 разрабатывался

проект двухступенчатой баллистической ракеты

с дальностью полёта 5000 км.

Её масса составляла ок. 13 т, дл. — 14 м, макс, диаметр корпуса — 1,65

м. Боевая часть с массой 800 кг размещалась в головном отсеке.

Жидкостный ракетный двигатель работал на 75-процентном этиловом спирте

(3,5 т) и жидком кислороде (5 т). Он развивал тягу 270 кН (27 тс) и обеспечивал максимальную скорость полёта до 1700 м/с

(6120 км/ч), дальность достигала 320 км,

высота траектории — ок. 100 км. Система управления — автономная, гироскопическая

с программным механизмом и приборами для замера скорости полета. Запуск

вертикальный. Первый боевой пуск состоялся 8 сентября

1944 года. Эффективность боевого применения

ФАУ-2 оказалась крайне низкой: ракеты имели

малую точность попадания (в круг диаметром

10 км попадало только 50% ракет) и низкую

надёжность (из 4300 запущенных ракет

более 2000 взорвались на земле или в воздухе

при пуске либо вышли из строя в полёте).

В Германии на базе ФАУ-2 разрабатывался

проект двухступенчатой баллистической ракеты

с дальностью полёта 5000 км. Немецко-фашистское

командование намеревалось использовать

эту ракету для поражения крупных объектов и деморализации населения на территории США.

Однако разработка такой ракеты к моменту

поражения фашистской Германии не была завершена.

Немецко-фашистское

командование намеревалось использовать

эту ракету для поражения крупных объектов и деморализации населения на территории США.

Однако разработка такой ракеты к моменту

поражения фашистской Германии не была завершена.

К. В. Морозов.

Советская военная энциклопедия.

«Оружие возмездия» (Vergeltungswaffen), разработанное немецкими учеными в конце 2-й мировой войны на секретной базе в Пенемюнде ракетное оружие V-1 («Фау-1») и V-2 («Фау-2»), которое по замыслу Гитлера должно было переломить ход войны.

Первый боевой запуск ракеты V-1 на жидком топливе был произведен 12 июня

1944 с побережья Франции для поражения Лондона. В течение одной недели на

британскую столицу было выпущено более 8 тыс. ракет, многие из которых

оказались сбитыми силами английской противовоздушной обороны, по меньшей мере

630 взорвалось в воздухе, однако небольшая часть все же достигла цели. Английские потери от этой бомбардировки составили около 6 тыс. человек убитыми

и около 40 тыс. ранеными. Три месяца спустя, 8 сентября 1944, с базы в

Нидерландах был произведен первый пуск ракеты V-2 по лондонскому району

Чизвик. Ракета V-2 имела около 15 метров длины, вес 13 тонн, в том числе

1-тонная боеголовка. Скорость ракеты была около 7 тыс. км в час, дальность

полета 500 км. На Англию было выпущено более 1 тыс. ракет V-2, 600 из которых

пришлось на Лондон. Потери англичан составили около 10 тыс. человек убитыми.

Английские потери от этой бомбардировки составили около 6 тыс. человек убитыми

и около 40 тыс. ранеными. Три месяца спустя, 8 сентября 1944, с базы в

Нидерландах был произведен первый пуск ракеты V-2 по лондонскому району

Чизвик. Ракета V-2 имела около 15 метров длины, вес 13 тонн, в том числе

1-тонная боеголовка. Скорость ракеты была около 7 тыс. км в час, дальность

полета 500 км. На Англию было выпущено более 1 тыс. ракет V-2, 600 из которых

пришлось на Лондон. Потери англичан составили около 10 тыс. человек убитыми.

Использован материал Энциклопедии Третьего рейха — www.fact400.ru/mif/reich/titul.htm

Литература:

Секретное оружие третьего рейха. М., 1975;

Морозов Н. И. Баллистические ракеты стратегического назначения. М., 1974;

Латухин А. Н. Боевые управляемые ракеты.

М., 1968;

Н. Боевые управляемые ракеты.

М., 1968;

Мадер Ю. Тайна Хантсвилла. Пер. с нем. М., 1965.

Далее читайте:

Браун, Вернер фон (Braun), немецкий ученый в области ракетостроения.

Фау 2 — это… Что такое Фау 2?

«Фау-2» (нем. V-2 — Vergeltungswaffe-2 — оружие возмездия; другое название — нем. А-4 — Aggregat-4) — одноступенчатая баллистическая ракета, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном. Применялась Германией в конце Второй мировой войны для поражения городов и крупных объектов на территории Великобритании и Бельгии. Количество осуществлённых боевых пусков ракеты составило 3225. После войны являлась прототипом для разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах. Фау-2 является первым в истории обьектом, совершившим суборбитальный космический полёт. [1].

[1].

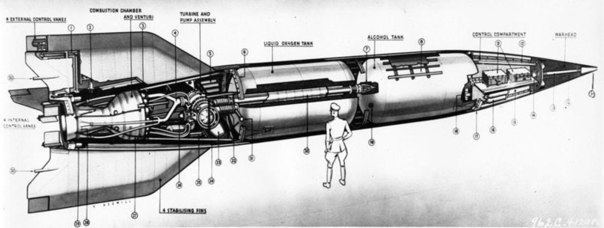

Тактико-технические характеристики

Масса ракеты составляла около 13 тонн, длина — 14 м, максимальный диаметр корпуса — 1,65 м. Боевая часть вмещавшая до 800 килограмм взрывчатого вещества Аммотол размещалась в головном отсеке. Жидкостный ракетный двигатель работал на 75-процентном этиловом спирте (примерно 3,5 тонны) и жидком кислороде (около 5 тонн) и развивал тягу до 270 кН, обеспечивая максимальную скорость полёта до 1700 м/с (6120 км/ч). Дальность полёта достигала 320 км, высота траектории — 100 км. Средняя стоимость — 119600 рейхсмарок.

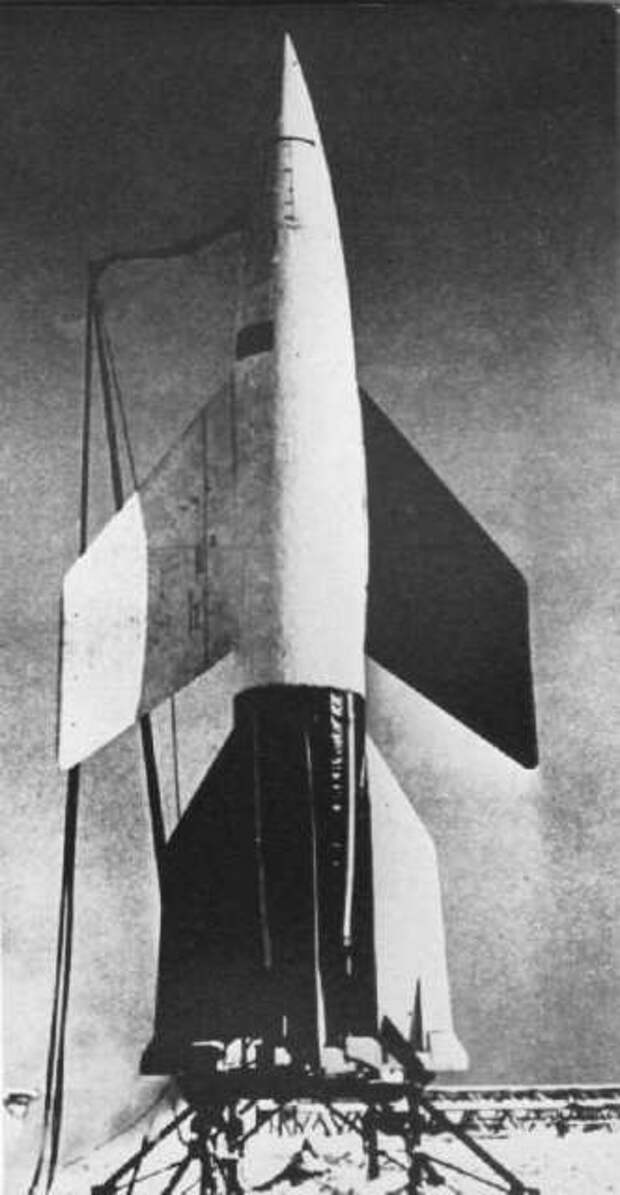

Ракета стартовала вертикально, на активном участке траектории в действие вступала автономная гироскопическая система управления, оснащённая программным механизмом и приборами для измерения скорости. Первый старт состоялся в марте 1942, а первый боевой запуск — 8 сентября 1944 года.

Фау-2 во Второй мировой войне

Гитлера не покидала идея о производстве тяжелой ракеты, которая должна была принести Англии возмездие. По его личному приказу с конца июля 1943 года огромный производственный потенциал был направлен на создание ракеты, получившей название «Фау-2».

По его личному приказу с конца июля 1943 года огромный производственный потенциал был направлен на создание ракеты, получившей название «Фау-2».

Министр вооружения Третьего рейха, Альберт Шпеер в своих воспоминаниях пишет[2]:

«Нелепая затея. В 1944 году в течение нескольких месяцев армады вражеских бомбардировщиков сбрасывали в среднем по 300 тонн бомб в день, а Гитлер мог бы обрушить на Англию три десятка ракет общей мощностью 24 тонн в сутки, что является эквивалентом бомбовой нагрузки всего лишь дюжины „Летающих крепостей“. Я не только согласился с этим решением Гитлера, но и поддержал его, совершив одну из серьёзнейших своих ошибок. Гораздо продуктивнее было бы сосредоточить наши усилия на производстве оборонительных ракет „земля-воздух“. Ракета была разработана ещё в 1942 году под кодовым именем „Вассерфаль“ (Водопад)».

Радиоуправляемая ракета «Вассерфаль» несла нагрузку в 300 кг взрывчатки и сбивала бомбардировщики с большой точностью на высоте до 15 км.

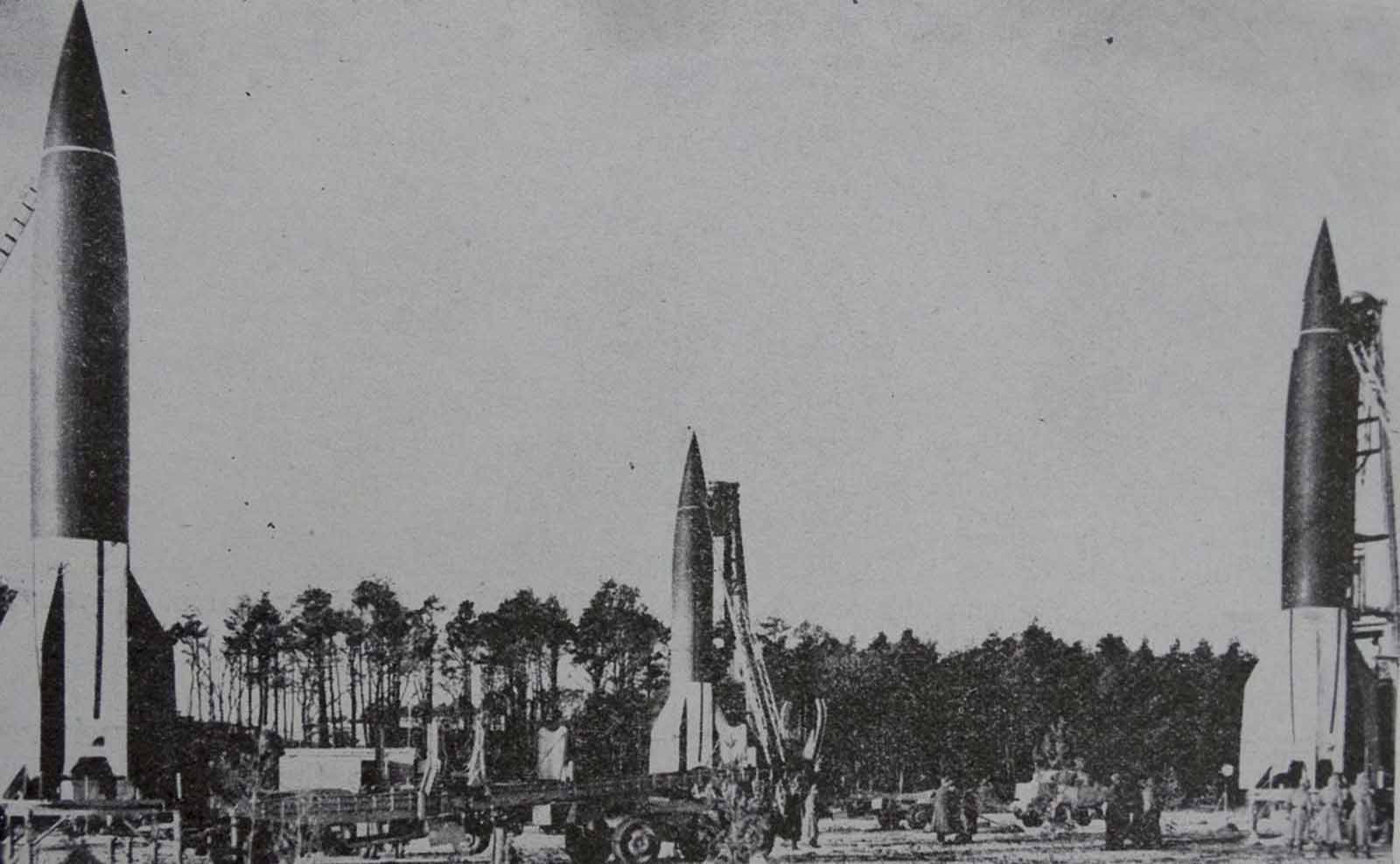

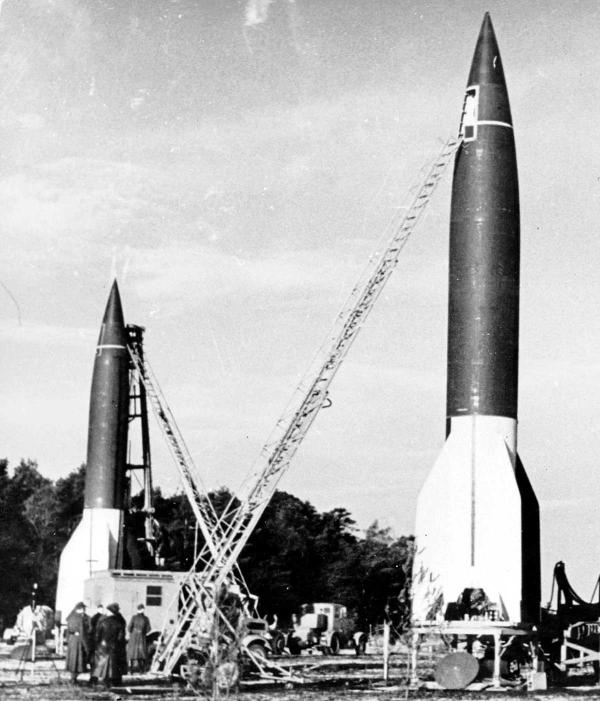

Снимок платформы запуска ракеты Фау 2.

«Поскольку мы впоследствии выпускали по девятьсот больших наступательных ракет каждый месяц, то вполне могли бы производить ежемесячно несколько тысяч этих меньших по размерам и стоимости ракет. Я и сейчас думаю, что с помощью этих ракет в сочетании с реактивными истребителями мы, с весны 1944 года успешно защищали бы нашу промышленность от вражеских бомбардировок»

Но Гитлер, «одержимый жаждой мести, решил использовать новые ракеты для обстрела Англии».

Об эффективности применения Фау-2:

«Чтобы сбросить такое же количество взрывчатки, какое было сброшено американцами при помощи четырехмоторных бомбардировщиков B-17 („Летающая крепость“), пришлось бы использовать 66000 Фау-2, на выпуск которых понадобилось бы 6 лет.»[3]

Первую ракету с боевым зарядом выпустили по Парижу. На следующий день начали обстрел Лондона. Англичане знали о существовании немецкой ракеты, но они сначала ничего не поняли и подумали, когда в 18 часов 43 минуты 8 сентября в районе Чизвик раздался сильный взрыв, что взорвалась газовая магистраль (так как не было воздушной тревоги). После повторных взрывов стало ясно, что газовые магистрали ни при чем. И только тогда, когда около одной из воронок офицер из войск противовоздушной обороны поднял кусок патрубка, замороженного жидким кислородом, стало ясно, что это новое оружие нацистов (назвываемое ими «оружием возмездия» — Vergeltungswaffe).

После повторных взрывов стало ясно, что газовые магистрали ни при чем. И только тогда, когда около одной из воронок офицер из войск противовоздушной обороны поднял кусок патрубка, замороженного жидким кислородом, стало ясно, что это новое оружие нацистов (назвываемое ими «оружием возмездия» — Vergeltungswaffe).

По различным источникам, пуск 2000 ракет, направленных за семь месяцев для разрушения Лондона, привели к гибели свыше 2700 человек (от каждой ракеты погибал один или два человека). Рядом с заводом, на южном склоне горы Конштайн находился концентрационный лагерь Дора, поставлявший заводу рабов. Производство ракет Вернера фон Брауна унесло больше жизней, чем ракетные удары. В лагере нашли зарытыми 25 тыс. трупов, ещё 5 тыс. человек было расстреляно перед наступлением американской армии.

Эффективность боевого применения «Фау-2» была невысокой: ракеты имели малую точность попадания (в круг диаметром 10 км попадало только 50 % запущенных ракет) и низкую надёжность (из 4300 запущенных ракет более 2000 взорвались на земле или в воздухе при запуске, либо вышли из строя в полёте). На основе «Фау-2» разрабатывался проект двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полёта 5000 км. Её предполагалось использовать для поражения крупных объектов и деморализации населения на территории США. Однако разработка подобной ракеты к моменту поражения фашистской Германии так и не была завершена.

На основе «Фау-2» разрабатывался проект двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полёта 5000 км. Её предполагалось использовать для поражения крупных объектов и деморализации населения на территории США. Однако разработка подобной ракеты к моменту поражения фашистской Германии так и не была завершена.

О значении проекта ракеты в освоении космоса

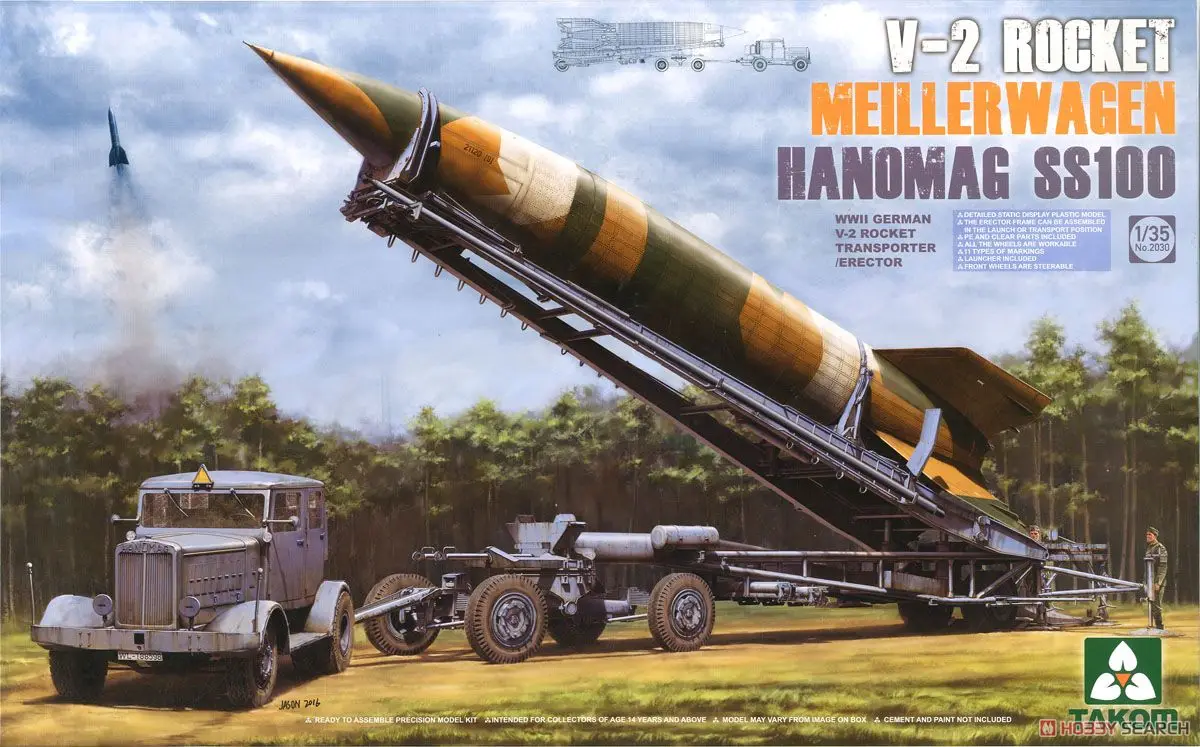

Транспортировка «Фау-2»

С запуска трофейных, а позже модифицированных ракет «Фау-2» начинались как американская, так и советская космические программы.

Именно ракета «Фау-2» стала первым в истории искусственным объектом, совершившим суборбитальный космический полёт. В первой половине 1944 года, с целью отладки конструкции, был произведен ряд вертикальных пусков ракет с несколько увеличенным (до 67 сек) временем горения топлива. Высота подъема при этом достигала 188 километров.[1]

История создания

Начало разработки немецких жидкостных ракет было положено в 1926 году, когда группа энтузиастов ракетостроения и межпланетных сообщений организовала «Общество космических полётов» (нем. Verein für Raumschiffahrt (VfR)). Твёрдотопливные ракеты использовались как оружие в годы Первой мировой войны практически всеми враждующими сторонами, поэтому по Версальскому мирному договору побеждённой Германии было запрещено разрабатывать и создавать такие ракеты. Однако в этом договоре ни слова не было сказано о разработке ракет на жидком топливе. В конце 1929 года министр обороны отдал приказ об изучении возможности использования ракет для военных целей, а в 1932 году была создана эксперементальная станция для ракет на жидком топливе в Куммерсдорфе под Берлином. В частности, полковнику Вальтеру Дорнбергеру была продемонстрирована экспериментальная ракета, разработанная молодым немецким конструктором Вернером фон Брауном. Несмотря на то, что возможности показанной ракеты были достаточно ограничены, Дорнбергера заинтересовала работа, и он предложил Фон Брауну продолжить разработку под управлением военных.

Verein für Raumschiffahrt (VfR)). Твёрдотопливные ракеты использовались как оружие в годы Первой мировой войны практически всеми враждующими сторонами, поэтому по Версальскому мирному договору побеждённой Германии было запрещено разрабатывать и создавать такие ракеты. Однако в этом договоре ни слова не было сказано о разработке ракет на жидком топливе. В конце 1929 года министр обороны отдал приказ об изучении возможности использования ракет для военных целей, а в 1932 году была создана эксперементальная станция для ракет на жидком топливе в Куммерсдорфе под Берлином. В частности, полковнику Вальтеру Дорнбергеру была продемонстрирована экспериментальная ракета, разработанная молодым немецким конструктором Вернером фон Брауном. Несмотря на то, что возможности показанной ракеты были достаточно ограничены, Дорнбергера заинтересовала работа, и он предложил Фон Брауну продолжить разработку под управлением военных.

Как и большинство других членов общества, Фон Браун согласился работать на таких условиях. В декабре 1934 года был достигнут успех в запуске ракеты «A-2», — небольшой модели, работавшей на этаноле (этиловом спирте) и жидком кислороде. Особое внимание уделялось отработке двигателя. К этому времени было рассчитано множество потенциально пригодных вариантов топливной смеси, однако военных больше всего заинтересовала возможность использования этанола, связанная с постоянным дефицитом неочищенных нефтепродуктов для Германии. Этот вид топлива использовался немцами на протяжении всей второй мировой войны; этиловый спирт производился в больших количествах, как результат переработки картофеля.

В декабре 1934 года был достигнут успех в запуске ракеты «A-2», — небольшой модели, работавшей на этаноле (этиловом спирте) и жидком кислороде. Особое внимание уделялось отработке двигателя. К этому времени было рассчитано множество потенциально пригодных вариантов топливной смеси, однако военных больше всего заинтересовала возможность использования этанола, связанная с постоянным дефицитом неочищенных нефтепродуктов для Германии. Этот вид топлива использовался немцами на протяжении всей второй мировой войны; этиловый спирт производился в больших количествах, как результат переработки картофеля.

Добившись успеха с «A-2», группа Фон Брауна перешла к разработкам ракет «A-3» и A-4 (будущей Фау-2). Последняя должна была стать уже полноразмерной ракетой с предположительной дальностью полёта около 175 километров, высотой подъёма до 80 километров и массой полезной нагрузки около одной тонны. Увеличение возможностей во многом опиралось на комплексную переработку двигателя, выполненную инженером Вальтером Тилем.

Основные технические характеристики

1. Боевая часть

2. Гироскоп

3. Система управления и радиоконтроля

4. Бак горючего (этанол)

5. Корпус ракеты

6. Бак окислителя

7. Бак перекиси водорода

8. Емкости сжатого азота

9. Турбина насоса

10. Насос подачи компонентов топлива

11. Блок камер зажигания топлива

12. Опорная рама двигателя

13. Камера сгорания двигателя

14. Лопасть стабилизатора

15. Ввод горючего в рубашку охлаждения камеры

16. Газовый руль

17. Воздушный руль

| Длина, мм | 14 000 |

| Диаметр корпуса, мм | 1 650 |

| Диаметр по стабилизаторам, мм | 3 550 |

| Масса незаправленной ракеты с боевой частью, кг | 4 000 |

| Масса стартовая, кг | 12 900 |

| Полезная нагрузка, кг | 1 000 |

| Масса взрывчатого вещества, кг | 750 |

| Масса спирта (доля воды — 25%), кг | 3 965 |

| Масса жидкого кислорода, кг | 4 970 |

| Масса перекиси водорода, кг | 129 |

| Масса перманганата натрия, кг | 15,8 |

| Масса жидкого азота, кг | 13,5 |

| Расход топлива, кг/с | 127 |

| Пропорция смеси (спирт/кислород) | 0,81 |

| Время горения максимальное, с | 65 |

| Тяга на старте, кг | 25 000 |

| Тяга перед отсечкой топлива, кг | 4 200 |

| Ускорение на старте, g | 0,9 |

| Ускорение перед отсечкой топлива, g | 5 |

| Температура в камере сгорания, °C | ок. 2 700 2 700 |

| Давление в камере сгорания, атм. | 15,45 |

| Давление зажигания (сверх давления в камере сгорания), атм. | 2,4 |

| Скорость истечения топлива, м/с | 2 050 |

| Время набора скорости звука, с | 25 |

| Скорость полета по траектории максимальная, м/с | 1 600 |

| Скорость в момент удара, м/с | 900…1 100 |

| Высота к моменту отсечки подачи топлива, тыс. м | 22 |

| Расстояние от места старта к моменту отсечки подачи топлива, км | 24 |

| Высшая точка траектории, тыс. м | 80…90 |

| Дальность полета максимальная, км | 320 |

Источники

- ↑ 1 2 Вальтер Дорнбергер: — Пенемюде, c.297 (Peenemuende, Walter Dornberger, Moewig, Berlin 1985. ISBN 3-8118-4341-9)(нем.)

- ↑ Альберт Шпеер.

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. — М.: 2005. — С. 463—464.

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. — М.: 2005. — С. 463—464.

Перевод «Воспоминаний» неизвестного автора - ↑ Ibid, 2005, c.463

См. также

Ссылки

Литература

- Tracy Dungan: V-2: A Combat History of the First Ballistic Missile. Westholme Publishing ([3]) 2005, ISBN 1-59416-012-0 (англ.)

- Вальтер Дорнбергер. ФАУ-2. Сверхоружие Третьего Рейха 1930—1945. ISBN 5-9524-1444-3 (рус.)

- Альберт Шпеер. Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности., М., 2005. (Глава:Ошибки. Секретное оружие и СС)

Wikimedia Foundation. 2010.

18 октября 1947 года в СССР впервые испытали баллистическую ракету

- Подробности

- Категория: События

- Опубликовано: 18 октября 2021

18 октября 1947 года в СССР был произведён первый запуск баллистической ракеты дальнего действия. Испытания прошли на специально построенном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. И открыли эру ракетостроения в Советском Союзе.

Испытания прошли на специально построенном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. И открыли эру ракетостроения в Советском Союзе.

Первые ракеты дальнего действия создавались на основе узлов и агрегатов немецкой ракеты А-4. Разработка этих ракет в Германии началась еще 1920–1930-х годах, однако основные работы по созданию А-4, более известной как Фау-2, завершились только к июню 1942-го. В годы Второй мировой ракеты использовались немецкими войсками для обстрела Парижа и Лондона. А после войны их производство ознаменовало собой первые шаги в гонке вооружений.

В августе 1945-го на территорию Германии прибывает группа советских учёных во главе с конструктором Сергеем Королевым – их целью было собрать как можно больше информации по производству ракеты дальнего действия. Дело в том, что после капитуляции все самое ценное с заводов, испытательных и научных центров, включая несколько десятков собранных ракет Фау-2 и подробную документацию, было вывезено в США.

Конструкция Фау-2 воспроизводилась фактически заново – со слов оставшихся учёных, работавших над проектом в Германии. В мае 1946 года советским руководством было принято постановление о развитии ракетостроения в СССР, в соответствии с которым в советской оккупационной зоне был создан институт Нордхаузен. Параллельно предусматривалось строительство Государственного центрального полигона для испытаний баллистических ракет. Кроме того, в Подмосковье создавался научно-исследовательский институт реактивного вооружения НИИ-88, одним из главных конструкторов которого был назначен Королев.

Общая длина ракеты составляла почти 14 с половиной метров. Она состояла из более чем 30 тысяч деталей. Дальность полёта доходила до 305 километров. Это расстояние ракета преодолевала примерно за 5 минут. Носовая часть А-4 представляла собой боеголовку весом около одной тонны, наполненную взрывчатым веществом – аматолом. В ракете использовались жидкие компоненты топлива: этиловый спирт и сжиженный кислород. При полной заправке на топливный отсек приходилось три четверти веса ракеты. При этом заправка жидким кислородом производилась непосредственно перед пуском, так как потери кислорода за счет испарения составляли 2 килограмма в минуту.

При полной заправке на топливный отсек приходилось три четверти веса ракеты. При этом заправка жидким кислородом производилась непосредственно перед пуском, так как потери кислорода за счет испарения составляли 2 килограмма в минуту.

Первые ракеты А-4 для СССР собирали в Германии из трофейных комплектующих. Одновременно работы велись на опытном заводе в Подлипках. К концу 1946 года советские, а также некоторые немецкие учёные завершают основной этап работ и возвращаются для продолжения исследований в Советский Союз. А институт Нордхаузен прекращает своё существование.

Первая партия ракет А-4, собранных частично в Германии, частично в Подлипках, прибыла на полигон 14 октября 1947 года. 18 октября ровно в 10 часов 47 минут по московскому времени был произведен запуск. Ракета поднялась на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 километров от цели.

До конца ноября 1947 года было осуществлено в общей сложности 11 запусков, пять из них оказались успешными. А-4 стала наглядным пособием для первых советских ракетчиков, а пуски – началом большой работы по созданию ракетного щита страны. Буквально через несколько лет в Советском Союзе появятся ракетные комплексы первого поколения – легендарные Р-1 и Р-2.

А-4 стала наглядным пособием для первых советских ракетчиков, а пуски – началом большой работы по созданию ракетного щита страны. Буквально через несколько лет в Советском Союзе появятся ракетные комплексы первого поколения – легендарные Р-1 и Р-2.

Текст: Анна Хрусталёва

ВОЗМОЖНО, ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

«Как демон, с гордою душой…». Лермонтов, Милюков и царская цензура

Документ государственной важности. Доклад Юрия Гагарина по итогам космического полета

1 октября 1754 года родился будущий император Павел I

- Подробности

- Просмотров: 4418

Ракеты для фюрера, или Двуликий Янус технического прогресса | Советы туристам в Германии | DW

70 лет назад, в октябре 1942 года, с острова Узедом был осуществлен запуск искуственного объекта, совершившего первый суборбитальный космический полет в истории человечества. Созданный по заказу вермахта «Агрегат-4», как его обозначали в конструкторских документах, набрал скорость в несколько раз выше звуковой и поднялся на высоту около 85 километров.

Фон Браун и офицеры вермахта

Нацистская пропаганда назовет эту ракету «оружием возмездия», сокращенно — «Фау-2» (Vergeltungswaffe-2). Один из сохранившихся ее образцов сейчас установлен около входа в Историко-технический музей Пенемюнде (HTM Peenemünde), расположенный на территории бывшего ракетного центра. Ежегодно в нем бывает до 200 тысяч посетителей.

К строительству этого комплекса приступили в 1936 году. Создавали его подальше от крупных немецких городов и густонаселенных регионов, на берегу Померанской бухты, воздушное пространство над которой предназначалось для испытательных запусков. Руководить проектом был назначен физик Вернер фон Браун (Werner von Braun). Именно ему главари «третьего рейха» поручили разработать двигатель для ракет, способных транспортировать почти тонну взрывчатки, а также наладить их массовый выпуск.

Вернер фон Браун в США

Титул профессора глава нацисткой ракетной программы получил лично от Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) и даже сохранил его, попав после войны в Америку, где на пике своей карьеры в 1970 году занял должность заместителя директора НАСА. В США фон Браун сыграл одну из ключевых ролей в программе пилотируемых космических полетов «Аполлон». Как отмечает немецкий историк Ганс Кнопп (Hans Knopp) во время экскурсии по музею в Пенемюнде, несмотря на все послевоенные заслуги, некоторые сотрудники НАСА иронизировали, что фон Браун — не просто профессор, а «Professor h.c.», правда, не «почетный» (honoris causa) профессор, как обычно расшифровывается это сокращение, а «гитлеровский» (hitleris causa).

В США фон Браун сыграл одну из ключевых ролей в программе пилотируемых космических полетов «Аполлон». Как отмечает немецкий историк Ганс Кнопп (Hans Knopp) во время экскурсии по музею в Пенемюнде, несмотря на все послевоенные заслуги, некоторые сотрудники НАСА иронизировали, что фон Браун — не просто профессор, а «Professor h.c.», правда, не «почетный» (honoris causa) профессор, как обычно расшифровывается это сокращение, а «гитлеровский» (hitleris causa).

Жертвы и разрушения

На «чудо-оружие» Гитлер возлагал большие надежды, но повлиять на ход войны самолеты-снаряды (крылатые ракеты) «Фау-1» и ракеты «Фау-2» не смогли. Точностью они не отличались, а многие просто не долетали до целей. Всего по городам Великобритании, Бельгии и Франции было осуществлено около 22 тысяч запусков V1 и три тысячи — V2.

Как подсчитали военные историки, каждое успешное попадание влекло за собой, в среднем, две-три жертвы. Больше всего пострадал Лондон, где в результате ракетных обстрелов погибло около восьми тысяч жителей. А в самом Пенемюнде и на других заводах, подчиненных этой программе, за годы нацистской диктатуры погибло более 20 тысяч узников концлагерей и подневольных рабочих. Эта цифра оказалась выше, чем число жертв нацистских ракетных ударов.

А в самом Пенемюнде и на других заводах, подчиненных этой программе, за годы нацистской диктатуры погибло более 20 тысяч узников концлагерей и подневольных рабочих. Эта цифра оказалась выше, чем число жертв нацистских ракетных ударов.

Узники концлагеря Дора-Миттельбау

Пенемюнде является одновременно символом чудовищных преступлений нацизма и центром ключевых инженерных открытий, своего рода двуликим Янусом технического прогресса.

«Эта программа была первым крупным исследовательским проектом в истории мировой науки», — отмечает директор музея Кристиан Мюльдорфер-Фогт (Christian Mühldorfer-Vogt). Именно здесь был сделан первый шаг на пути к пилотируемому полету на Луну. «Колыбель ракет стала могилой для их жертв» — «Die Wiege der Raketten wurde den Opfern zum Sarg». Такую надпись можно прочесть на часовне напротив входа в музей. Это- одно из немногих сохранившихся здесь зданий времен Второй мировой войны.

Историко-технический музей

В Пенемюнде на территории в 25 квадратных километров установлено почти два десятка информационных табло, рассказывающих историю этих мест: там, где находились бараки, цеха, разгрузочные рампы заводской железной дороги, аэродром. Доступ сюда долгое время был закрыт из-за неразорвавшихся бомб и мин, на удаление которых потребовались годы.

Доступ сюда долгое время был закрыт из-за неразорвавшихся бомб и мин, на удаление которых потребовались годы.

Подземный цех по сборке крылатых ракет «Фау-1» в Тюрингии

Центром нынешнего музея является турбинный зал электростанции, построенной в 1939-1942 годах, чтобы покрыть огромную потребность в энергии, которая была необходима для производства ракет и горючего для них. Сейчас в этом здании находится постоянная экспозиция, раскрывающая суть порочного симбиоза между нацистскими учеными и военными «третьего рейха». Доступные на нескольких языках аудиогиды содержат детальную информацию об узниках и работавших в Пенемюнде инженерах.

Начинается экспозиция с фотографий Лондона и других городов, пострадавших от немецких ракет. Завершая осмотр, посетители попадают в почти темный зал, в центре которого конус света направлен на груду развалин и фрагментов ракет, напоминающих о разрушении Пенемюнде, когда начатая Гитлером война вернулась в Германию…

Система концентрационных лагерей бесперебойно поставляла нацистской ракетной программе бесплатную рабочую силу — взамен узников, каждый день погибавших от болезней и истощения. Положение невольников еще более ухудшилось в 1943 году. Тогда после бомбардировок Пенемюнде сборку ракет перенесли под землю в Тюрингию. В концентрационном лагере Дора-Миттельбау счет жертв в цехах-штольнях шел уже на тысячи. Ученые, отвечавшие за проект, знали об этом, но молчали. Они стали соучастниками массовых убийств.

Положение невольников еще более ухудшилось в 1943 году. Тогда после бомбардировок Пенемюнде сборку ракет перенесли под землю в Тюрингию. В концентрационном лагере Дора-Миттельбау счет жертв в цехах-штольнях шел уже на тысячи. Ученые, отвечавшие за проект, знали об этом, но молчали. Они стали соучастниками массовых убийств.

Historisch-Technische Museum Peenemünde

Im Kraftwerk,

17449 Peenemünde

Окно в Германию — Фоторепортажи — Туристу на заметку — Карта Германии

Ракета ФАУ-2 (А-4, V2)

Ракета ФАУ-2 (А-4, V2)

Баллистические ракеты А-4, иначе именовавшихся ФАУ-2 (V2) — от немецкого слова Vergeltungswaffe, означающего «оружие возмездия».

Первые же встречи в Нордхаузене и затем в Бляйхероде с немецкими специалистами дали возможность узнать основные характеристики серийной ракеты А-4, выпускавшейся на подземном заводе и поступавшей оттуда прямо в войсковые части:

Стартовый вес 26 т.

Максимальная тяга двигателя у земли 30 т.

На большой высоте 12,9-13 т

Общая длина 13,9 м.

Диаметр 1,6 м.

Масса боевой части 900-1000 кг.

Максимальная дальность полета 250-300 км.

Масса топлива (80 %-ный этиловый спирт) 3,6 т.

Масса окислителя (жидкий кислород) 5 т.

Время работы двигателя 64-65 сек.

Максимальная скорость 1500 м/с

Максимальная высота над землей 95 км.

Скорость при встрече с целью 800 м/с

Стоимость А-4, несмотря на применение бесплатного труда заключенных, составляла свыше 300 000 рейхсмарок! За штуку! Не считая стоимости наземного оборудования, содержания войсковых частей, топлива и окислителя!

См. Фау-2: крупносерийное производство

Фау-2: показательные пуски

Ссылки:

1. Производство в Кляйнбодунгене

Производство в Кляйнбодунгене

2. Пенемюнде разбомбили, но ракеты продолжают испытывать в Дебице

3. Институт «Нордхаузен»: напряженная работа в 1946 г.

4. НИИ-3 переходит в НИИ-1, взрыв интереса к ракетам, 1944 г.

5. Курило Евгений Митрофанович

6. Концлагерь Пусткув (Польша)

7. Ракетная техника Германии: история становления

8. Пилюгин, Николай Алексеевич (1908-1982)

9. Весть о тяжелой аварии ракеты Р-16 (8К64)

10. Партийно-хозяйственный актив НИИ-88 по итогам XX съезда КПСС

11. Немецкие разработки крылатых и зенитных ракет

12. Роль немецких работ в становлении нашей ракетно-космической техники

13. Р-7 Проблема N 3 — сопряжение тяжелой ракеты со стартовым устройством

14. Пенемюнде разбомбили Англичане 1943 г.

15. Системы управления ракетами: общие сведения

16. Глазков Георгий

17. Немцы хотят разрушить Лондон с помощью ФАУ-1 и ФАУ-2

18. Надо было копировать у американцев методику отработки надежности

19. «Сатурн» — серия ракет носителей США («Сатурн-5», «Сатурн-IB»)

20. Американская разведка забила тревогу

Американская разведка забила тревогу

21. Создание ракет — опыт, надежность, вероятность

22. Черток Б.Е.: путешествие из Берлина в Тюрингию, 1945 г.

23. XVI конгресс Международной федерации астронавтики и о нашей «закрытости»

24. В Германию за ракетными и авиационными секретами

25. НИИ-88: СКБ

26. Байконур: стартовый комплекс и бункер

27. Полигон немецкий «Хайделагер»

28. Сделать Р-1 — «копию» немецкой А-4, оказалось очень не просто

29. Черток Б.Е. на заводе и КБ «Аскания» в Мариендорфе, 1945 г.

30. Подготовка демонстрации наших ракетных успехов в на Ленинских горах

31. Р-1 ракета, испытания на полигоне ГЦП

32. ФАУ-2: крупносерийное производство на заводе «Миттельверк»

33. Ракеты: немного теории

34. Институт «Рабе»и институт «Нордхаузен» перешли в режим ликвидации

35. Трудности Германии с созданием боевых ракет ФАУ-2 (А-4)

36. Оборудование немецких лабораторий и заводов (1945 г.)

37. «Мессина» телеметрическая система

38. Первые пуски ракет А-4 на ГЦП в Капустин яр, 1947 г.

Первые пуски ракет А-4 на ГЦП в Капустин яр, 1947 г.

39. «Верк драй» в Кляйнбодунгене

40. Институт «Рабе»: создание, 1945 г.

41. Лагерь смерти «Дора»

42. Госкомитет (Спецкомитет) N 2 — ракетный

43. Немецкие ракетные специалисты в НИИ-88

44. Объединенные баллистики

45. Управление и колебания корпуса ракеты

46. Фау-2: показательные пуски

47. Полигон ГЦП (Государственный центральный полигон) Капустин Яр

48. Завод «Миттельверк»

49. Ракетное оружие — конкурент Атомного проекта Германии

50. Королев, немцы и разработка ракеты на дальность 600 км.

51. Владимир Аллилуев женится, работает на космос в КБ МАИ (Богомолова)

52. Подготовительная штабная работа Германии перед открытием 2 фронта

53. Бисноват Матус Рувимович

54. Как Федосов стал действительным членом Академии наук

55. ракеты ФАУ

56. Непростой период в истории авиационной промышленности

57. Развитие авиационно-космической отрасли в СССР

58. Федосов Е.А. изучает секретный архив КБ-1 «Берлин»

59. Леман Вилли, А-201, Брайтенбах

Леман Вилли, А-201, Брайтенбах

60. В самом начале пути: группа Г.М.Можаровского

61. РЯБИКОВ Василий Михайлович 1907-1974

62. Федоров Петр Иванович

63. Гитлер до конца надеялся на «оружие возмездия»

64. Бартини в СССР следующие пятьдесят лет

65. Королев С.П. во ВНИИ-88

66. Изделие N 1 (ракета)

67. Подземный завод Миттельверк в Германии, где делали ракеты ФАУ-2

68. Путешествия Королевых по Германии

69. Королев С.П.: организация «группы Выстрел» в Бляйхероде

70. Испытания ракеты Р-1 (отечественного аналога А-4)

71. ВНИИ-88

72. Королевы переезжают в СССР, охлаждение отношений Королева с женой

73. Ракета Р-1

74. Испытания ракеты А-4 (ФАУ-2)

75. Браун (Вернер фон Браун)

76. Как Королевы жили в Бляйхероде (Германия)

77. Ракетный

центр Пенемюнде, Германия (Н. Королева)

78. Мишин Василий Павлович

79. Разработка ракетного оружия в СССР

80. ИОСИФ ФИНКЕЛЬШТЕЙН: ЗАПИСКИ УЧАСТНИКА АТОМНОГО ПРОЕКТА (Электромагнитное разделение изотопов)

81. На Манхэттанский проект денег не считали

На Манхэттанский проект денег не считали

FAU | Команды FAU вошли в тройку лидеров конкурса гибридных ракет

Технологический и аэрокосмический клуб (TAC) Атлантического университета Флориды недавно занял третье место в двух категориях на Конкурсе гибридных двигателей большой мощности 2016-17 гг.

Автор: kelsie weekes | 30.03.2017

Технологический и аэрокосмический клуб (TAC) Атлантического университета Флориды в составе Колледжа инженерии и компьютерных наук недавно занял третье место в двух категориях на Конкурсе гибридных двигателей большой мощности в 2016-17 годах в Баннелле, штат Флорида.

Команда FAU Skywalkers заняла третье место в категории «Максимальная высота», а команда FAU Owl Out of Ideas заняла третье место в категории «Ближайшие к 2000 футов». Максимальная высота запуска FAU составила 2175 футов. Хотя FAU принимал участие в соревнованиях в предыдущие годы, это был первый случай, когда команда FAU успешно выступила на соревнованиях.

Максимальная высота запуска FAU составила 2175 футов. Хотя FAU принимал участие в соревнованиях в предыдущие годы, это был первый случай, когда команда FAU успешно выступила на соревнованиях.

«Преподаватели кафедры океана и машиностроения чрезвычайно гордятся достижениями этого относительно нового клуба.«Впечатляющая работа клуба объясняется исключительно энтузиазмом и упорной работой офицеров и членов команды», — сказал Джавад Хашеми, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой океанологии и машиностроения FAU, а также советник факультета. «Мы надеемся положить начало традиции передового опыта в этой аэрокосмической области, которая продемонстрирует их неизменный успех».

Более 20 команд из колледжей и университетов Флориды приняли участие в мероприятии, которое спонсировалось Консорциумом космических грантов НАСА Флориды и Ассоциацией ракетостроения Северо-Восточной Флориды.Команды строили свои ракеты с нуля или из комплекта, и получали баллы за успешные полеты и инженерную тетрадь, в которой подробно описывались данные команды, расчеты, чертежи, результаты испытаний, заметки и идеи.

«Наш успех примечателен не только потому, что это был наш первый запуск на конкурсе, но и потому, что почти все участвующие студенты не имели опыта аэрокосмической деятельности», — сказал Кавита Браун, президент TAC. «Мы достигли нашей цели по попаданию в тройку лидеров благодаря более активному общению между участниками, большему количеству времени на практику в лаборатории и за ее пределами и за счет замечательных наставников в сообществе, которые помогали нам на этом пути.”

Помимо Брауна, в состав других членов команды TAC входят Тайлер Экстром (руководитель группы двигателей / силовых систем), Адам Прей (руководитель группы электроники), Роберто Санчес-Хирон (руководитель группы разработчиков), Майкл Падрон, Джеффри Базильер, Дудрин Ричмонд, Даниэль Родригес, Даниэль Марра, Карлос Эррера, Брэндон Нава, Тахир Фаррух, Хизер Кроуфорд, Виктория Брейс и Джейд Минкофф.

-FAU-

Начало работы | Флоридский Атлантический университет

Начало работы | Атлантический университет ФлоридыFAU Онлайн

Прием

Сделайте следующий шаг в прокладывании своего пути.

Обратитесь в приемную комиссию и начните подачу заявки. Консультирование

Обратитесь в приемную комиссию и начните подачу заявки. КонсультированиеЕсть вопросы по выбору курса? Объявление майора? FAU Advising — отличное место для начала.

Финансовая помощьНезависимо от того, где вы находитесь в пути, вам может быть предоставлена финансовая помощь.Узнай сейчас.

©Команды FAU заняли место в тройке лидеров конкурса гибридных ракет

Технологический и аэрокосмический клуб (TAC) Атлантического университета Флориды в составе Колледжа инженерии и информатики занял третье место в двух категориях на Конкурсе гибридных двигателей большой мощности в Буннелле, штат Флорида, 2016-17 гг.

Команда FAU Skywalkers заняла третье место из 14 команд в категории «Максимальная высота», а команда FAU Owl Out of Ideas заняла третье место из 10 команд в категории «Ближайшие к 2000 футов». Максимальная высота запуска FAU составила 2175 футов. Хотя FAU принимал участие в соревнованиях в предыдущие годы, это был первый случай, когда команда FAU успешно выступила на соревнованиях.

Максимальная высота запуска FAU составила 2175 футов. Хотя FAU принимал участие в соревнованиях в предыдущие годы, это был первый случай, когда команда FAU успешно выступила на соревнованиях.

«Преподаватели кафедры океана и машиностроения чрезвычайно гордятся достижениями этого относительно нового клуба.Впечатляющая работа клуба объясняется исключительно энтузиазмом и упорным трудом офицеров и членов команды », — сказал Джавад Хашеми, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой океанологии и машиностроения FAU, а также консультант факультета. «Мы надеемся положить начало традиции передового опыта в этой аэрокосмической области, которая продемонстрирует их неизменный успех».

Двадцать четыре команды из колледжей и университетов Флориды приняли участие в двух соревнованиях, которые спонсировались Консорциумом космических грантов Флориды НАСА и Ассоциацией ракетостроения Северо-Восточной Флориды.Команды строили свои ракеты с нуля или из комплекта, и получали баллы за успешные полеты и инженерную тетрадь, в которой подробно описывались данные команды, расчеты, чертежи, результаты испытаний, заметки и идеи.

«Наш успех примечателен не только потому, что это был наш первый запуск на конкурсе, но и потому, что почти все участвующие студенты не имели опыта аэрокосмической деятельности», — сказал Кавита Браун, президент TAC. «Мы достигли нашей цели по попаданию в тройку лидеров благодаря более активному общению между участниками, большему количеству времени на практику в лаборатории и за ее пределами и за счет замечательных наставников в сообществе, которые помогали нам на этом пути.”

Помимо Брауна, в состав других членов команды TAC входят Тайлер Экстром (руководитель группы двигателей / силовых систем), Адам Прей (руководитель группы электроники), Роберто Санчес-Хирон (руководитель группы разработчиков), Майкл Падрон, Джеффри Базильер, Дудрин Ричмонд, Даниэль Родригес, Даниэль Марра, Карлос Эррера, Брэндон Нава, Тахир Фаррух, Хизер Кроуфорд, Виктория Брейс и Джейд Минкофф.

Фотография первого ряда слева: Тайлер Экстром, Адам Прей, Даниэль Марра, Брайан Холгин, Джеффри Базильер, Майкл Падрон, Кавита Браун, Роберто Санчес-Хирон

FAU | Команда FAU по ракетостроению получает высшую национальную премию

Команда Otus Magicus слева направо: Джоа Левин, Кэмерон Макмаллен и Майкл Лаверде

Автор: kelsie weekes | 15.

06.2017

06.2017Команда ракетчиков из средней школы Атлантического университета Флориды имени А.Школа Университета Д. Хендерсона недавно заняла первое место в стране в конкурсе ракетостроителей Юго-Восточного консорциума инженеров-меньшинств (SECME). SECME определяет общего победителя на основе официальных региональных оценок, отправленных в национальную организацию SECME.

Команда Otus Magicus заняла первое место в категории «Водяная ракета», в которой командам потребовалось разработать и сконструировать баллонную ракету с водным приводом, используя двухлитровую бутылку содовой. Команда FAU достигла наибольшего времени полета без использования парашюта любого типа для замедления спуска ракеты.

Otus Magicus, в который входят ученики седьмого класса Джоа Левин, Майкл Лаверде и Кэмерон Макмаллен, также занял второе место из 58 команд средних школ на региональном отборочном этапе SECME в Палм-Бич, который проходил в средней школе Santaluces в апреле. Команда заняла первое место в ракетной технике, ветрогенераторе и мышеловке, а также заняла второе место в соревнованиях по бальзовому мосту.

Команда заняла первое место в ракетной технике, ветрогенераторе и мышеловке, а также заняла второе место в соревнованиях по бальзовому мосту.

«Мы так гордимся всем, чего достигли наши команды SECME здесь, в A.Школа Университета Д. Хендерсона, — сказал Джим Нэнс, спонсор SECME в A.D. Henderson. «Мы с нетерпением ждем, когда наши студенты продолжат оттачивать свои STEM-навыки в классе и на соревнованиях, готовясь к будущей рабочей силе в STEM».

Otus Magicus поедет в Университет Алабамы в конце этого месяца, чтобы принять участие в национальном чемпионате SECME за дизайн машины-мышеловки. Для получения дополнительной информации о конкурсе посетите http: //secmeinc.wixsite.com / secme.

-FAU-

FAU | Виртуальный чат

Четверг, 18 ноября с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:30

Благодарим вас за интерес к использованию этой услуги! См. Инструкции ниже:

Инструкции ниже:

Используйте чат, чтобы:

- Задавайте общие рекомендательные вопросы (например: «Каков процесс добавления несовершеннолетнего в мою запись?», «Как мне найти информацию о моем основном академическом консультанте?» Или «Как мне подать заявку на выпуск?»).

- Получите разъяснения по общим требованиям к получению степени (т. Е. — требуется ли этот курс для данной специальности? Требуется ли для моей специальности завершение требований к получению степени по иностранному языку? Требуется ли минимальная оценка в классе?)

- Получите подтверждение важной даты в Академическом календаре

- Спросите о курсах на предстоящий семестр

Не используйте чат для:

- Задайте конкретные вопросы, касающиеся ваших требований к выпуску и / или графика выпуска.

- Получите информацию о вашем среднем балле или оценках за курс.

- Получите последнюю информацию о поданном вами заявлении о приеме в колледж.

- Смена специальности (требуется запись)

- Запланируйте 4-летний график или предполагаемую дату окончания обучения (требуется запись)

** Если ваш вопрос попадает в любую из этих категорий, мы рекомендуем вам назначить полную консультацию через сеть Success Network, нажав здесь.**

Начало работы:

- Когда вы инициируете чат, вам будет предложено ввести адрес электронной почты FAU.edu и Z-номер. Пожалуйста, подготовьте их до начала чата.

- Виртуальный чат предназначен для быстрых вопросов. На подробные вопросы, относящиеся к вашей академической успеваемости или требованиям к ученой степени, в онлайн-чате не будут даны ответы.Студенты не должны сообщать в этом чате личную информацию об их академической успеваемости, учетных данных или среднем академическом балле.

- Если ваши вопросы слишком подробны для чата или у вас не было недавней консультации, советники, наблюдающие за чатом, могут выбрать:

- Запишитесь на повторную консультацию

- Отправьте вам ссылку, чтобы присоединиться к ним в защищенном индивидуальном сеансе Google Hangout. ** Если вас перевели в защищенный чат с консультантом, вам потребуются ваши учетные данные FAU (адрес электронной почты и пароль) для входа.Пожалуйста, приготовьте их для входа в случае необходимости.

Обратите внимание: консультанты оставляют за собой право завершить чат или заблокировать пользователей из-за ненадлежащего поведения. Мы ожидаем, что только нынешние студенты FAU с соответствующими учетными данными будут использовать функцию виртуального чата. Важно: Эта служба чата размещается у внешнего поставщика.Если веб-сайт поставщика не работает, эта услуга не будет доступна в запланированные часы чата.

Готовы присоединиться? Пожалуйста, нажмите на окно чата ниже (обратите внимание, что вы сможете получить доступ к чату только в тот день / время, когда Колледж искусств и литературы отслеживает эту услугу).

Нужна дополнительная информация? Проблемы с подключением? Свяжитесь со службой поддержки онлайн, нажав здесь.

©Межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7» модель

Вы можете увидеть макет первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в масштабе 1:50.

После Второй мировой войны перед советскими конструкторами была поставлена задача создать баллистическую ракету большой дальности.В 1953 году КБ под руководством Сергея Павловича Королева приступило к созданию такой ракеты под шифром Р-7. В 1957 году была разработана двухступенчатая ракета этого типа с максимальной дальностью полета 8000 км. Длина ракеты — 31 метр, стартовая масса — 276 тонн, полезная нагрузка — 3,7 тонны. Наша космическая ракета была дальнейшим развитием знаменитой ракеты FAU-2, разработанной после Второй мировой войны немецким конструктором Вернером фон Брауном.

Первый пуск Р-7 был произведен в 1957 году в Камчатской области.Баллистическая ракета Р-7а — прототип ракеты-носителя «Восток», на которой был осуществлен первый управляемый человеком космический полет. 4 октября 1957 года на этой ракете был отправлен в открытый космос первый искусственный спутник Земли. Эта дата стала отправной точкой космической эры в истории человечества. А слово «Спутник» стало известно во всем мире.

Именно эта ракета послужила основой для дальнейшего развития и модификации современных ракет-носителей, пилотируемых и грузовых космических кораблей.Идеальная конструкция «Семерки» (или «Семерки») позволила использовать ее как основу для дальнейшего развития таких ракет-носителей среднего класса, как «Восток», «Восход», «Молния», «Союз».

На счету «Семерки» (или «Семерки»), как ее ласково называют специалисты, более 1800 успешных запусков! Это всемирно признанный лидер по своей надежности. Все пилотируемые космические полеты СССР и России совершались космическими ракетами типа Р-7. К счастью, космические ракеты никогда не несли ядерную взрывчатку, в которой космос был и остается мирным.

Наш город принимает непосредственное участие в ракетостроении. В 1957 году принято постановление Правительства о развертывании серийного производства баллистических ракет в нашем городе. С 1958 г. Авиационный завод №1 выпускал космические ракеты класса Р-7 и Р-7а. Завод № 24 освоил производство жидкостных ракетных двигателей РД-107, РД-108 и поставил их на завод № 1 для дальнейшей сборки ракет Р-7. С 1961 года Куйбышевский завод «Прогресс» стал головным конструкторским бюро №1 космических ракет класса Р-7.В Куйбышеве изготовили две ступени ракеты-носителя «Восток», на которой был отправлен первый человек в космос.

РКК «Энергия» — История

Ракетные системы

Ракета Р-1

| Основные характеристики | |

|---|---|

Максимальная дальность стрельбы, км Стартовая масса, кг Масса боевой части, кг Масса пороха Тяга ПУ на земле, кгс | 270 13430 1075 9400 27200 |

14 апреля 1948 г. вышло постановление Правительства о разработке первой ракеты отечественного производства. материалы и производные от ракеты А-4 (ФАУ-2).Ракета получила обозначение R-1, включая наземное вспомогательное оборудование.

Из-за недостатков ракеты А-4, выявленных в ходе летных испытаний, и практически полного отсутствия теоретического обоснования

принятые технические решения объем работ по созданию ракеты Р-1 остался прежним

нужно было разработать новую структуру.Наиболее сложными оказались проблемы материаловедения. Инженеры по материалам

не ограничиваться формальным подбором отечественных материалов. Требовалось проверить принятые технические решения.

немцами к критическому анализу. Необходимо было отобрать 86 марок стали, 56 марок цветных металлов, 159 неметаллических.

материалы и др. Надежность ракеты также должна быть повышена.

Несмотря на формальную возможность ограничиться изготовлением копии ракеты А-4, для производства первой серии

Конструкторы ракеты Р-1 стремились внедрять новые технологические решения, насколько это было возможно, в довольно ограниченных условиях.

период времени.Кормовой и приборный отсеки были достаточно модифицированы, чтобы повысить их надежность,

Расчетная дальность полета ракеты увеличена с 250 до 270 км.

Двигатель Р-1 первой серии был создан на базе двигателя А-4 без конструктивных изменений, за исключением замены большинства.

материалов отечественными материалами.

Электрическая схема системы управления ракетой А-4 также использовалась без изменений в первой серии ракеты Р-1, однако

многие инструменты были изменены в их конструкции и исполнении.

Параллельно разрабатывалось оборудование наземной поддержки для запуска ракеты с заранее подготовленной площадки (бетонная,

с заложенной фундаментной плитой для установки стартовой площадки, укрытий передвижных дизельных электростанций и другого оборудования, а также

в качестве прокладки кабеля заземления).

При предстартовой подготовке ракеты Р-1 технологические операции и оборудование мало отличались от таковых.

Используется для обработки ракеты А-4.В.П. Бармин был главным конструктором наземного комплекса Р-1. Специализированное конструкторское бюро «Спецмаш»

В дальнейшем созданная под его руководством организация стала ведущей организацией наземных комплексов.

Ракета Р-1 была впервые запущена 17 сентября 1948 года под контролем Государственной комиссии под руководством С.И. Ветошкина.

и техническое руководство С.П. Королева.

В ходе первого цикла летных испытаний было испытано 9 ракет Р-1, из которых только одна достигла цели (10 октября 1948 г.).Причины аварий в основном были связаны с низким качеством изготовления узлов и систем ракет, недостаточным

объем контрольного тестирования модулей и инструментов, незрелость определенных систем.

Для повышения надежности внесены многочисленные изменения в систему управления пилотажными приборами второй серии.

ракеты. Разработано 20 ракет (10 регулировочных и 10 квалификационных), из которых 17 ракет отработали.

задача.Требовались дальнейшие эксперименты, чтобы пуски Р-1 были безаварийными.

25 ноября 1950 года в строй поступила ракета Р-1 и ее наземное оборудование.

Экспериментальная ракета Р-1А

Для совершенствования массовых и эксплуатационных характеристик ракеты Р-1 ее конструкторы предложили использовать встроенный топливный бак и

боевую часть, отделившуюся от ракеты по завершении фазы подъема.В этом случае появлялась только фаза всплытия.

быть рассчитанным на ракету-носитель и значительно более благоприятным в отношении механических и тепловых нагрузок по сравнению с

на атмосферный участок спуска по траектории полета. Чтобы экспериментально проверить эти новые идеи, в основном

для исследования особенностей процесса отделения боевой части на завершающем этапе подъема на ракете Р-1А

был разработан.Однако, поскольку многие организации проявили интерес к использованию новой ракеты для своих целей,

Программа эксперимента вышла далеко за рамки первоначального плана.

Ракета Р-1А стала первой ракетой, которая доставляла научное оборудование в извлекаемых контейнерах в верхние слои атмосферы.

контейнеры располагались в секции стабилизаторов ракеты). Решение по разделению боеголовки оказалось таким хорошим

что он использовался во всех последующих отечественных ракетах.

Ракеты геофизические Р-1Б, Р-1В, Р-1Д и Р-1Э

Для измерения физических параметров в верхней разреженной атмосфере на ракете Р-1А уже была установлена аппаратура.

Система условно получила название «ФИАН-1». Проведены первые геофизические эксперименты. Полученные данные обслужили

как основа для разработки большой программы геофизических исследований в интересах Академии наук СССР.

и конструкторы модифицированной ракеты Р-1, предназначенной для этой цели (Р-1Б, Р-1В, Р-1Д, Р-1Э).

Все четыре пуска ракеты Р-1Б, состоявшиеся в июле — августе 1951 г., были вертикальными, один пуск не удался. В

на ракете размещались экспериментальные животные, помещенные в специальный герметичный отсек для изучения их поведения в космосе.

среда. В июле 1951 года собаки Дезик и Цыган первыми успешно взлетели на ракете Р-1Б.

Ракета-Р1В отличалась от Р-1Б только тем, что в ФИАН-1 была заменена парашютная система подъема ракеты.

тело.Всего в июле — августе 1951 г. выполнено два пуска.

В отличие от ракет Р-1Б и Р-1В, где подопытных животных приходилось возвращать в герметичном отсеке на парашюте,

на ракете Р-1Д каждая из двух собак была катапультирована в скафандре, установленном на специальной люльке, снабженной парашютом.

система и система жизнеобеспечения. Кроме того, на ракете Р-1Д вместо отсека ФИАН-1 установлена научная аппаратура.

был приспособлен для изучения вертикального распределения плотности ионизации в ионосфере и распространения сверхдлинных волн.

в атмосфере и космосе.Все три пуска ракеты Р-1Д, состоявшиеся в июне-августе 1951 г., были успешными.

Путем запусков ракеты Р-1Э была сделана еще одна попытка решить проблему восстановления корпуса ракеты. Для этого

Для этого на боевой части были предусмотрены три пороховых ускорителя для придания ей скорости отрыва около 12 м / с.

V-1, от Vergeltungswaffe —

оружие возмездия), управляемая крылатая

ракета (ранее называлась самолётом-снарядом). В конце 2-й мировой войны применялась Германией для поражения крупных

объектов и деморализации населения Великобритании. Запускалась с помощью катапульты (иногда с самолёта-носителя) и затем

выводилась системой управления на заданную траекторию. Масса Фау-1 2,2 т, длина корпуса 7,6 м, максимальный диаметр 0,82 м, размах

крыльев 5,3 м. Двигатель — пульсирующий

воздушно-реактивный, работал на бензине и

развивал тягу ок. 2,7 кН (270 кгс) при скорости 550—600 км/ч, обеспечивая дальность

до 370 км. Высота полёта достигала 2000 м.

Боевая часть имела заряд Фау-1 массой 700 кг.

Система управления полётом — автономная,

магнитно-гироскопическая, обеспечивала вывод Фау-l на заданную высоту, горизонтальный полёт по заданным курсу и высоте с необходимой скоростью и перевод в пикирование на цель. Первый боевой пуск Фау-l состоялся 13 июня 1944 с пусковой установки,

размещённой на севере Франции; цель была

выбрана в Южной Англии.

V-1, от Vergeltungswaffe —

оружие возмездия), управляемая крылатая

ракета (ранее называлась самолётом-снарядом). В конце 2-й мировой войны применялась Германией для поражения крупных

объектов и деморализации населения Великобритании. Запускалась с помощью катапульты (иногда с самолёта-носителя) и затем

выводилась системой управления на заданную траекторию. Масса Фау-1 2,2 т, длина корпуса 7,6 м, максимальный диаметр 0,82 м, размах

крыльев 5,3 м. Двигатель — пульсирующий

воздушно-реактивный, работал на бензине и

развивал тягу ок. 2,7 кН (270 кгс) при скорости 550—600 км/ч, обеспечивая дальность

до 370 км. Высота полёта достигала 2000 м.

Боевая часть имела заряд Фау-1 массой 700 кг.

Система управления полётом — автономная,

магнитно-гироскопическая, обеспечивала вывод Фау-l на заданную высоту, горизонтальный полёт по заданным курсу и высоте с необходимой скоростью и перевод в пикирование на цель. Первый боевой пуск Фау-l состоялся 13 июня 1944 с пусковой установки,

размещённой на севере Франции; цель была

выбрана в Южной Англии. Из 10 500 ракет, нацеленных на Великобританию, на её территории

упало только 3200, из них на Лондон —

2500. Примерно каждая пятая ракета отказывала при пуске, каждая четвёртая уничтожалась английскими

истребителями, 17% сбивалось зенитной артиллерией, 7% разрушалось при

встрече с воздушными заграждениями. Недостатками ФАУ-1 были низкая точность попаданий

и относительно малая скорость полёта.

Из 10 500 ракет, нацеленных на Великобританию, на её территории

упало только 3200, из них на Лондон —

2500. Примерно каждая пятая ракета отказывала при пуске, каждая четвёртая уничтожалась английскими

истребителями, 17% сбивалось зенитной артиллерией, 7% разрушалось при

встрече с воздушными заграждениями. Недостатками ФАУ-1 были низкая точность попаданий

и относительно малая скорость полёта.

ракет, многие из которых

оказались сбитыми силами английской противовоздушной обороны, по меньшей мере

630 взорвалось в воздухе, однако небольшая часть все же достигла цели.

Английские потери от этой бомбардировки составили около 6 тыс. человек убитыми

и около 40 тыс. ранеными. Три месяца спустя, 8 сентября 1944, с базы в

Нидерландах был произведен первый пуск ракеты V-2 по лондонскому району

Чизвик. Ракета V-2 имела около 15 метров длины, вес 13 тонн, в том числе

1-тонная боеголовка. Скорость ракеты была около 7 тыс. км в час, дальность

полета 500 км. На Англию было выпущено более 1 тыс. ракет V-2, 600 из которых

пришлось на Лондон. Потери англичан составили около 10 тыс. человек убитыми.

ракет, многие из которых

оказались сбитыми силами английской противовоздушной обороны, по меньшей мере

630 взорвалось в воздухе, однако небольшая часть все же достигла цели.

Английские потери от этой бомбардировки составили около 6 тыс. человек убитыми

и около 40 тыс. ранеными. Три месяца спустя, 8 сентября 1944, с базы в

Нидерландах был произведен первый пуск ракеты V-2 по лондонскому району

Чизвик. Ракета V-2 имела около 15 метров длины, вес 13 тонн, в том числе

1-тонная боеголовка. Скорость ракеты была около 7 тыс. км в час, дальность

полета 500 км. На Англию было выпущено более 1 тыс. ракет V-2, 600 из которых

пришлось на Лондон. Потери англичан составили около 10 тыс. человек убитыми. М., 1975;

М., 1975; Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. — М.: 2005. — С. 463—464.

Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. — М.: 2005. — С. 463—464.