Крылатая противокорабельная ракета П-35 (П-6)

- Ракетная техника

- Каталог

- Крылатая противокорабельная ракета П-35 (П-6)

17 августа 1956 года вышло Постановление СМ CCCH № 1149-592 о начале разработки противокорабельных крылатых ракет П-6 и П-35. Обе ракеты проектировались в ОКБ-52 и мало отличались друг от друга. П-6 предназначалась для подводных лодок, а П-35 — для надводных кораблей.

Пусковые установки для П-35 СМ-70, СМ-82 и СМЭ-142 проектировались ЦКБ-34 совместно с ЦНИИ-173 (приводы наведения), а изготавливались на заводе «Большевик». Задание на разработку штатной пусковой установки СМ-70 для крейсеров проекта 58 было выдано ЦКБ-34 в декабре 1956 года. Четырехконтейнерная пусковая установка СМ-82 предназначалась для наземных испытаний комплекса, а одноконтейнерная пусковая установка СМЭ-142 — для испытаний на опытном судне ОС-15 (переоборудованный в 1959 году сухогруз «Илеть»).

Первый пуск ракеты П-35 состоялся 21 октября 1959 года.

Испытания ракеты П-6 начались 23 декабря 1959 года. Постановлением СМ от 23 июня 1964 года комплекс П-6 был принят на вооружение дизельных подводных лодок проекта 651 и и атомных проекта 675. Основное вооружение лодки — восемь крылатых ракет П-6(4К88) — размещались в контейнерах, поднимающихся в стартовое положение на угол 14°. Стрельба была возможна лишь в надводном положении.

Постановлением СМ от 23 июня 1964 года комплекс П-6 был принят на вооружение дизельных подводных лодок проекта 651 и и атомных проекта 675. Основное вооружение лодки — восемь крылатых ракет П-6(4К88) — размещались в контейнерах, поднимающихся в стартовое положение на угол 14°. Стрельба была возможна лишь в надводном положении.

На базе ракеты П-35 в 1966 году был создан береговой комплекс «Редут».

Состав:

Конструктивно ракеты П-6/П-35 (см.схему) представляли собой дальнейшее развитие противокорабельной ракеты П-5. Ракеты имели одинаковые аэродинамические схемы, стартовые ускорители и пусковые контейнеры. Система управления «Антей» была подготовлена НИИ-49 Министерства судостроительной промышленности.

Ракеты оснащались фугасно-кумулятивной боевой частью 4Г-48 (вес 800-1000кг), разработанной в НИИ-6, или специальной боевой частью.

Полет ракет проходил в режиме «большая высота —малая высота». Большая высота полета требовалась для обеспечения прямого радиолокационного контакта между носителем и ракетой вплоть до обнаружения целей радиолокационной головкой самонаведения ракеты. Далее радиолокационное изображение транслировалось на носитель, где офицер-оператор производил селекцию целей (т. е. выбирал наиболее важную, например, авианосец в авианосном ордере). После чего подавалась команда на захват выбранной цели радиолокационным визирам ракеты. На этом режим телеуправления заканчивался, и ракета снижалась на малую высоту, не теряя радиолокационного контакта с захваченной целью и осуществляя самонаведение на нее по курсу. На конечном участке ракета пикировала на цель, боевая часть при этом не отделялась.

Далее радиолокационное изображение транслировалось на носитель, где офицер-оператор производил селекцию целей (т. е. выбирал наиболее важную, например, авианосец в авианосном ордере). После чего подавалась команда на захват выбранной цели радиолокационным визирам ракеты. На этом режим телеуправления заканчивался, и ракета снижалась на малую высоту, не теряя радиолокационного контакта с захваченной целью и осуществляя самонаведение на нее по курсу. На конечном участке ракета пикировала на цель, боевая часть при этом не отделялась.

Наряду с этим ракетами П-6/П-35 можно было стрелять и в автономном режиме без задействования линий телеуправления и каналов трансляции изображения целей. В таком случае был возможен залп всех пусковых установок корабля.

Ракета П-35 (4К44) имела несколько режимов полета на высотах от 400м и почти до 7.5км. В зависимости от режима высоты менялись скорость полета и дальность (приблизительно от 100 до 300 км). Интересно, что П-35 могла использоваться и для стрельбы по наземным целям, для чего нужно было только перевести бортовую систему управления «Блок» из режима «М» (морской) в режим «Б» (береговой). В этом случае ракета по команде с крейсера пикировала на цель под углом 80°.

В этом случае ракета по команде с крейсера пикировала на цель под углом 80°.

Угол горизонтального наведения установок CМ-70 крейсеров проекта 58 (см.фото) составлял 120°, угол старта 25°. Боезапас на каждую установку насчитывал 8 ракет П-35, из которых непосредственно 4 находились в контейнерах пусковой установки, а еще 4 — в погребе, рядом с установкой. Обычно одна из четырех ракет П-35 имела специальную боевую часть в 20 кт.

Нанесение ударов по надводным кораблям на дистанциях, многократно превышающих дальность прямой радиолокационной видимости, потребовало создания системы разведки и целеуказания для противокорабельных ракет. Авиационная разведывательная система “Успех” была создана Киевским НИИ радиоэлектроники (ныне НПО “Квант”) под руководством главного конструктора И.В. Кудрявцев. Она состояла из бортового радиолокационного комплекса обнаружения надводных целей и аппаратуры трансляции радиолокационной информации, размещенных на самолетах Ту-16РЦ, Ту-95РЦ (позднее на вертолетах Ка-25РЦ) и на кораблях. На самолетах размещалась авиационная радиолокационная система обнаружения морских целей и передачи сигналов на корабли, где осуществлялась обработка данных и выдавались целеуказания ракетному комплексу. В системе разведки и целеуказания, принятой на вооружение 1965 году, впервые была осуществлена передача с самолета-разведчика на корабль-носитель противокорабельных ракет радиолокационного изображения района осмотра в реальном масштабе времени. Таким образом, в СССР впервые в мире была создана разведывательно-ударная система (РУС), включающая средства разведки, ударное оружие и их носители (как морские, так и воздушные). Большая дальность полета Ту-95РЦ позволила вести разведку кораблей в море и выполнять задачи целеуказания на дальности до 7000 км.

На самолетах размещалась авиационная радиолокационная система обнаружения морских целей и передачи сигналов на корабли, где осуществлялась обработка данных и выдавались целеуказания ракетному комплексу. В системе разведки и целеуказания, принятой на вооружение 1965 году, впервые была осуществлена передача с самолета-разведчика на корабль-носитель противокорабельных ракет радиолокационного изображения района осмотра в реальном масштабе времени. Таким образом, в СССР впервые в мире была создана разведывательно-ударная система (РУС), включающая средства разведки, ударное оружие и их носители (как морские, так и воздушные). Большая дальность полета Ту-95РЦ позволила вести разведку кораблей в море и выполнять задачи целеуказания на дальности до 7000 км.

Использование разведывательно-ударного комплекса осуществлялось следующим образом: подводная лодка, находящаяся в заданном районе, после получения боевого распоряжения на применение ракетного оружия, подвсплывала на перископную глубину и устанавливала связь с самолетом разведки и целеуказания, который передавал на борт ПЛ радиолокационную информацию о надводных целях.

Управление полетом каждой ракеты в залпе относительно плоскости стрельбы осуществлялось одним оператором по отметкам пеленга на радиолокационном индикаторе. В случае отклонения отметки о заданном направлении оператор возвращал ПКР в плоскость стрельбы. При достижении ракетой расчетной дальности (выработанной корабельной системой управления) по команде операторов включались радиолокационные визиры ракет и передатчики радиоканала для трансляции полученной визирами информации.

На ПЛ 675-го проекта впервые в мире была реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением кораблей противника, находящихся в составе соединений. Атомоход мог выполнить четырехракетный залп в течение 15 минут, два залпа — за 20- 30 минут с учетом времени, затрачиваемого на всплытие, подготовку к пуску, запуск и полет ракет до цели. Обеспечивалась возможность одновременного обстрела цели 12 ракетами П-6 с различных носителей, что позволяло преодолевать самую плотную ПВО авианосных соединений 60-х годов.

Лодки проекта 675 были одними из наиболее активно модернизировавшихся кораблей советского флота. Это в значительной степени было обусловлено быстрым совершенствованием их основного противника -авианосцев ВМС США. Ракеты П-6 были модернизированы в вариант П-6М (4К48). С 1959 г. в НИИ-49 под руководством А.П. Цветкова велись работы по созданию станции “Молния”, обеспечивающей автономное загоризонтное целеуказание за счет использования явления тропосферного рассеивания СВЧ-радиоволн. В декабре 1969 г. станция “Молния” была принята на вооружение ВМФ для установки на ПЛ 675-го проекта, а также на дизельные лодки проекта 651.

Ракеты П-6 были модернизированы в вариант П-6М (4К48). С 1959 г. в НИИ-49 под руководством А.П. Цветкова велись работы по созданию станции “Молния”, обеспечивающей автономное загоризонтное целеуказание за счет использования явления тропосферного рассеивания СВЧ-радиоволн. В декабре 1969 г. станция “Молния” была принята на вооружение ВМФ для установки на ПЛ 675-го проекта, а также на дизельные лодки проекта 651.

Существенным недостатком комплекса П-6 являлся надводный старт. При этом время нахождения ПЛ с комплексом П-6 по сравнению с лодками, имеющими на борту комплекс П-5, возросло, т. к. теперь требовалось управление с борта корабля и полетом ракеты вплоть до захвата цели ее ГСН. Несмотря на этот очевидный недостаток, комплекс П-6 давал советскому флоту ощутимые преимущества в борьбе с крупными надводными кораблями противника.

Характеристики:

| Максимальная дальность стрельбы,км | до 400 |

| Маршевая скорость полета, М | 1. 5 5 |

| Маршевая высота полета ракеты, м | 400 / 4000 / 7000 |

| Высота полета на конечном участке, м | 100 |

| Размеры, м: | |

| — длина | 10 |

| — размах крыльев | 2,6 |

| — ширина со сложенными крыльями | 1,544 |

| — макс. диаметр корпуса | 1,0 |

| — высота | 1,5 |

| Масса пустой ракеты, кг | 2330 |

| Стартовая масса ракеты , кг. | 4 500 |

| Боевая часть | фугасная или ядерная |

| Масса БЧ, кг | 800- 1000 |

| Мощность ядерной БЧ, кТ | 350 |

| Органы управления | аэродинамические рули |

| Маршевый двигатель | ТРД 4Д48 |

| Топливо | керосин |

| Стартовый двигатель | два РДТТ |

| Тяга, кгс | 2 х 30 000 |

| Время работы стартового двигателя, с | 2 |

Испытания и эксплуатация:

Испытания ракеты П-6. Первый этап летных испытаний проводился на площадке 4А под Балаклавой с 23 декабря 1959 года по июль 1960 года. Всего произведено 5 пусков ракет без радиотехнической аппаратуры. В целом испытания прошли удачно. Второй этап летных испытаний П-6 проходил с июля по декабрь 1960 года на Северном полигоне в районе поселка Ненокса в 30 км западнее Северодвинска на Двинской губе. Пуски производились из берегового неподвижного, а затем из качающегося контейнера. Всего сделано 6 пусков, результаты неудовлетворительны из-за отказов системы управления «Антей». После доработки системы управления до 6 декабря 1961 года было осуществлено еще 7 пусков ракет П-6.

Первый этап летных испытаний проводился на площадке 4А под Балаклавой с 23 декабря 1959 года по июль 1960 года. Всего произведено 5 пусков ракет без радиотехнической аппаратуры. В целом испытания прошли удачно. Второй этап летных испытаний П-6 проходил с июля по декабрь 1960 года на Северном полигоне в районе поселка Ненокса в 30 км западнее Северодвинска на Двинской губе. Пуски производились из берегового неподвижного, а затем из качающегося контейнера. Всего сделано 6 пусков, результаты неудовлетворительны из-за отказов системы управления «Антей». После доработки системы управления до 6 декабря 1961 года было осуществлено еще 7 пусков ракет П-6.

Первый этап совместных летных испытаний прошел с мая по декабрь 1962 года в Неноксе с качающегося стенда. Из тринадцати пусков семь пусков были полностью удачными. В 1962 году с 22 по 25 июля на Северном флоте в районе Северодвинска проводилось мероприятие «Касатка», в ходе которого высшему руководству страны демонстрировались пуски корабельных ракет П-5Д, П-35 и П-6. Второй этап совместных летных испытаний П-6 прошел с июля по октябрь 1963 года на подводной лодке проекта 675У. Всего сделано пять пусков, из них в двух случаях отмечены прямые попадания в мишень, которая затонула. Третий этап совместных летных испытаний проведен с октября по декабрь 1963 года. Было произведено три успешных пуска с подводной лодки проекта 651 и девять пусков с подводной лодки проекта 675, в семи из которых зарегистрированы прямые попадания.

Второй этап совместных летных испытаний П-6 прошел с июля по октябрь 1963 года на подводной лодке проекта 675У. Всего сделано пять пусков, из них в двух случаях отмечены прямые попадания в мишень, которая затонула. Третий этап совместных летных испытаний проведен с октября по декабрь 1963 года. Было произведено три успешных пуска с подводной лодки проекта 651 и девять пусков с подводной лодки проекта 675, в семи из которых зарегистрированы прямые попадания.

Испытания ракеты П-35. Испытания на опытном судне ОС-15 проводились на Каспийском море на полигоне в районе Красноводска. Первый пуск состоялся 27 июля 1960 года. Первая серия из семи пусков дала неудовлетворительные результаты и потребовала доработки системы управления АПЛИ-1.

Последующие летные испытания с 4-го квартала 1962 года были более успешными. Ряд пусков был проведен по мишеням: недостроенному лидеру эскадренных миноносцев «Киев» проекта 48 и танкеру «Низами». Одной ракеты, причем с инертной боевой частью (без взрывчатого вещества), оказалось достаточно для потопления лидера водоизмещением 2500 т. Ракета попала в левую скулу, вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 м, далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.

Ракета попала в левую скулу, вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 м, далее ракета разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.

Источники:

- И.Л. Баранов «История создания и перспективы развития отечественных подводных лодок с крылатыми ракетами». «Судостроение» №2 2001 г.

- А.Б.Широкорад «Оружие отечественного флота» , Минск, Харвест, 2001г.

Классификация:

Дальность:

400 км.

Год разработки:

1964

Аналоги по назначению и базированию:

П-35 (4К44, изделие «Б» и «Д»)крылатая противокорабельная ракета

17 августа 1956 года вышло Постановление СМ CCCР №

1149-592 о начале разработки противокорабельных крылатых ракет П-6 и П-35. Обе ракеты проектировались в ОКБ-52 В.Н.Челомея и мало отличались друг от друга. П-6

предназначалась для подводных лодок, а П-35 — для надводных кораблей.

Главной задачей комплекса П-35 было избирательное поражение надводных кораблей противника за пределами радиогоризонта. В процессе создания

комплекса П-35 необходимо было решить целый ряд проблем, аналогичных проблемам, связанным с комплексом П-6. Для реализации избирательного поражения цели в СУ

также был положен (аналогично комплексу П-6) принцип телеуправления. На ракете устанавливался специально разработанный турбореактивный двигатель, на котором

для уменьшения потерь на входе двигателя впервые был поставлен воздухозаборник с коническим центральным телом. При первых лабораторных испытаниях

помехозащищенности СУ были получены количественные характеристики и показана возможность использования СУ комплекса П-35 в условиях организованного

радиопротиводействия.

В процессе создания

комплекса П-35 необходимо было решить целый ряд проблем, аналогичных проблемам, связанным с комплексом П-6. Для реализации избирательного поражения цели в СУ

также был положен (аналогично комплексу П-6) принцип телеуправления. На ракете устанавливался специально разработанный турбореактивный двигатель, на котором

для уменьшения потерь на входе двигателя впервые был поставлен воздухозаборник с коническим центральным телом. При первых лабораторных испытаниях

помехозащищенности СУ были получены количественные характеристики и показана возможность использования СУ комплекса П-35 в условиях организованного

радиопротиводействия.

Много проблем необходимо было решить при проектировании бортовой системы управления и размещении ее в ограниченном объеме.

Принципиальным для корабельной системы управления была разработка радиолиний телеуправления, работающих в трех различных диапазонах волн с единым

комплексированным антенным постом. Антенный пост с общим электрогидравлическим приводом объединял три широкодиапазонных антенных устройства и конструктивно

вписывался в носовую часть рубки ПЛ. Такое оригинальное решение позволило применить на ПЛ антенны с высокой направленностью.

Антенный пост с общим электрогидравлическим приводом объединял три широкодиапазонных антенных устройства и конструктивно

вписывался в носовую часть рубки ПЛ. Такое оригинальное решение позволило применить на ПЛ антенны с высокой направленностью.

Обширная программа экспериментов была проведена в ЦАГИ по определению аэродинамических характеристик КР. Руководил этой работой и принимал

непосредственное участие в экспериментах академик А.А.Дородницин. Модельные испытания позволили получить значения основных аэродинамических характеристик и

уточнить теоретические расчеты.

Пусковые установки для П-35 СМ-70, СМ-82 и СМЭ-142

проектировались ЦКБ-34 совместно с ЦНИИ-173 (приводы наведения), а

изготавливались на заводе «Большевик». Задание на разработку штатной пусковой

установки СМ-70 для крейсеров проекта 58 было выдано ЦКБ-34 в декабре 1956 года.

Четырехконтейнерная пусковая установка СМ-82 предназначалась для наземных

испытаний комплекса, а одноконтейнерная пусковая установка СМЭ-142 — для

испытаний на опытном судне ОС-15 (переоборудованный в 1959 году сухогруз «Илеть»).

Первый пуск ракеты П-35 состоялся 21 октября 1959 года (с плавающего стенда).

Испытания на опытном судне ОС-15 проводились на Каспийском море на полигоне в

районе Красноводска. Первый пуск состоялся 27 июля 1960 года. Первая серия из

семи пусков дала неудовлетворительные результаты и потребовала доработки системы

управления АПЛИ-1.

Последующие летные испытания с 4-го квартала 1962 года были

более успешными. Ряд пусков был проведен по мишеням: недостроенному лидеру

эскадренных миноносцев «Киев» проекта 48 и танкеру «Низами». Одной ракеты,

причем с инертной боевой частью (без взрывчатого вещества), оказалось достаточно

для потопления лидера водоизмещением 2500 т. Ракета попала в левую скулу,

вскрыла палубу, как консервную банку, по длине около 50 м, далее ракета

разрушилась, а ее двигатель пробил днище, и через 3 минуты лидер затонул.

Параллельно с испытаниями П-35 шла достройка крейсеров

проекта 58. Первый корабль проекта 58 «Грозный» был заложен 23 февраля 1960 года

и спущен 26 марта 1961 года, в том же году на нем были смонтированы первые 2

счетверенные наводящиеся пусковые установки СМ-70. Всего на заводе им. Жданова в

Ленинграде были построены четыре крейсера проекта 58 («Грозный», «Адмирал

Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг»). В 1964-1968 годах на том же заводе были

заложены четыре больших противолодочных корабля проекта 1134 («Адмирал Зозуля»,

«Владивосток», «Вице-адмирал Дрозд» и «Севастополь»). Корабли проекта 1134

вооружили ракетами П-35, установленными в двух спаренных пусковых установках

КТ-35. Поворотного механизма пусковые установки не имели, и наведение установок

производилось поворотом корпуса корабля. По проекту предусматривалось размещение

четырех запасных ракет в погребах на верхней палубе. Однако в ходе строительства

кораблей от перезарядки ракет отказались.

Первый корабль проекта 58 «Грозный» был заложен 23 февраля 1960 года

и спущен 26 марта 1961 года, в том же году на нем были смонтированы первые 2

счетверенные наводящиеся пусковые установки СМ-70. Всего на заводе им. Жданова в

Ленинграде были построены четыре крейсера проекта 58 («Грозный», «Адмирал

Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг»). В 1964-1968 годах на том же заводе были

заложены четыре больших противолодочных корабля проекта 1134 («Адмирал Зозуля»,

«Владивосток», «Вице-адмирал Дрозд» и «Севастополь»). Корабли проекта 1134

вооружили ракетами П-35, установленными в двух спаренных пусковых установках

КТ-35. Поворотного механизма пусковые установки не имели, и наведение установок

производилось поворотом корпуса корабля. По проекту предусматривалось размещение

четырех запасных ракет в погребах на верхней палубе. Однако в ходе строительства

кораблей от перезарядки ракет отказались.

На базе ракеты П-35 в 1966 году был создан подвижной береговой комплекс

«Редут», а позднее и стационарный — «Утес».

Были разработаны и другие модификации ракеты П-35. Так,

например, были выполнены проработки подвески КР П-35 под самолет, а также создан

вариант ракеты с увеличенной дальностью полета. Позднее были подготовлены

материалы размещения ракеты на скоростных катерах, а также ракеты с торпедой для

поражения подводных лодок. Разработка различных модификаций свидетельствует о

стремлении расширить область применения ракеты П-35. Это сыграло положительную

роль при последующих работах по созданию универсальных крылатых ракет различного

назначения.

- Описание конструкции

Источники информации:

- Беспилотные летательные аппараты / С.М.Ганин, А.В.Карпенко, В.В.Колногоров, Г.Ф.Петров, СПб, Невский бастион, 1999 /

- Крылатые ракеты — национальное оружие России / Г.А.Ефремов /

- Крылатая противокорабельная ракета П-35 (П-6)

- SS-N-3 SEPAL, SSC-1a SHADDOCK / FAS /

- Фото С.

А.Авилова

А.Авилова

П-35 / С-35 Прогресс — SS-N-3 SEPAL / SHADDOCK

P-35 SS-N-3b (SEPAL), также ракета с радиолокационным самонаведением, была запущена с Кынды и Креста I класса управляемой -ракетные крейсера и вообще летает на дальность 150 морских миль со скоростью 1,2 Маха. Предполагалось, что он будет нести боеголовку массой 2200 фунтов.

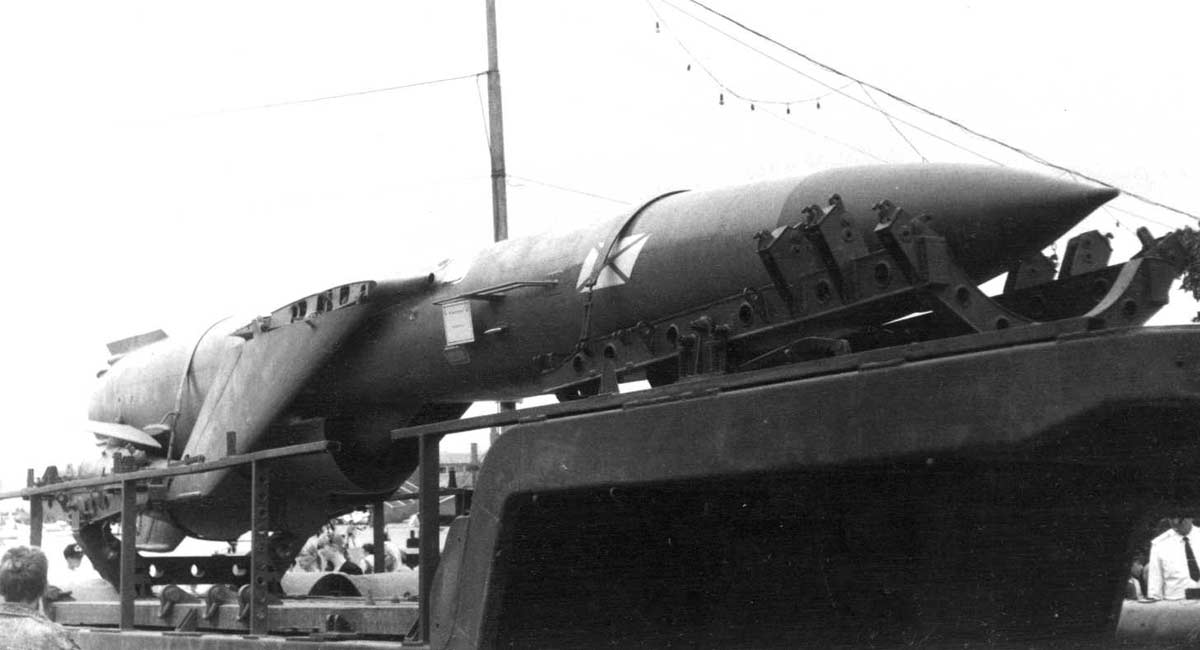

Ракета S-35 SSC-1a «SHADDOCK» транспортируется и запускается из длинного цилиндрического контейнера, установленного на восьмиколесном транспортном средстве характерного внешнего вида. Для пуска экипаж опускает четыре гидравлических стабилизационных домкрата, снимает полусферические торцевые крышки с установленных сверху столов, зажимает противовзрывные экраны над окнами и поднимает контейнер до нужного угла пуска. Вариант береговой обороны SSC-lb можно отличить по более длинной кабине водителя на транспортно-пусковой машине.

Полет обеих ракет проходил в режиме «большая высота — малая высота». Требовалась большая высота полета для обеспечения прямого радиолокационного контакта подводной лодки с ракетой до момента обнаружения целей ракеты с радиолокационным наведением. Затем радиолокационное изображение транслировалось на ПЛ, где офицер-оператор производил выбор цели (то есть выбирал наиболее важную цель, например, авианосец в авианосном ордере). После этого с катера давалась команда на захват выбранной цели радиолокационными наводками ракеты. На этом режим телеуправления заканчивался, и ракета опускалась на малую высоту, не теряя радиолокационного контакта с захваченной целью и осуществляя самонаведение на нее по курсу. В конце ракета пикировала к цели, боевая часть [«боевая часть»] не отделялась.

Затем радиолокационное изображение транслировалось на ПЛ, где офицер-оператор производил выбор цели (то есть выбирал наиболее важную цель, например, авианосец в авианосном ордере). После этого с катера давалась команда на захват выбранной цели радиолокационными наводками ракеты. На этом режим телеуправления заканчивался, и ракета опускалась на малую высоту, не теряя радиолокационного контакта с захваченной целью и осуществляя самонаведение на нее по курсу. В конце ракета пикировала к цели, боевая часть [«боевая часть»] не отделялась.

Ракета Р-35 (4К44) имела несколько режимов полета на высотах от 400 м и почти до 7,5 км. В зависимости от высотного режима менялись скорость и дальность полета (порядка 100-300 км).

Первый пуск ракеты Р-35 состоялся 21 октября 1959 г. Всего в ходе первого этапа летных испытаний с наземной пусковой установки с октября 1959 г. по март 1960 г. было проведено пять пусков без радиооборудования. Пусковые установки для П-35 СМ-70, СМ-82 и СМЭ-142 разработаны ЦКБ-34 совместно с ЦНИИ 173 (приводы наведения), изготовлены на заводе «Большевик». Задание на разработку штатной пусковой установки для крейсеров проекта 58 было выдано ЦКБ-34 в декабре 19 г.56. Четырехконтейнерная СМ-82 предназначалась для наземных испытаний комплекса, а одноконтейнерная ПУ СМЭ-142 для испытаний на экспериментальном судне ОС-15 (переоборудован в 1959 г. сухогруз «Иль») .

Задание на разработку штатной пусковой установки для крейсеров проекта 58 было выдано ЦКБ-34 в декабре 19 г.56. Четырехконтейнерная СМ-82 предназначалась для наземных испытаний комплекса, а одноконтейнерная ПУ СМЭ-142 для испытаний на экспериментальном судне ОС-15 (переоборудован в 1959 г. сухогруз «Иль») .

Испытания Р-35 на ОС-15 проводились на Каспии на полигоне в районе Красноводска. Первый пуск состоялся 27 июля 1960 года. Первая серия из семи пусков дала неудовлетворительные результаты и потребовала доработки системы управления АПЛИ-1.

Последующие летные испытания с четвертого квартала 19 г.62 на опытовом судне ОС-15 оказались более успешными. В районе Баку проведен ряд пусков по мишеням: недостроенному кораблю эсминцев «Киев» проекта 48 и танкеру «Низами». Одной ракеты с инертной боевой частью (без ВВ) было достаточно, чтобы потопить корабль водоизмещением 2500 тонн. Ракета попала в левую скулу Киева, открыла палубу, как консервную банку, длиной около 50 метров, затем ракета разрушилась, а ее двигатель ударился о днище, и через 3 минуты корабль затонул.

Параллельно с испытаниями П-35 велось строительство эсминцев проекта 58. Первый корабль проекта 58 «Грозный» был заложен 23 февраля 1960 г., а 26 марта 1961 г. спустились первые два счетверённых СМ-70. Горизонтальный угол наведения составлял 120°, стартовый угол — 25°. Боекомплект каждой установки составлял 8 ракет Р-35, из них 4 непосредственно в пусковых контейнерах, и еще 4 в погребе, рядом с установкой. Обычно одна из четырех ракет Р-35 имела специальную боевую часть мощностью 20 кт.

Швартовные испытания крейсера «Грозный» были начаты 1 марта 1962 г. при технической готовности корабля 87,3%. 31 мая 1962 г. при технической готовности корабля 90,5% были начаты заводские испытания, которые проводились в Финском заливе в районе Кронштадта — остров Гольдган.

С 27 июня по 6 июля 1962 года «Грозный» совершил переход из Балтийского в Белое море, проведя по пути ряд испытаний. В ходе испытаний в Белом море с крейсера было запущено пять крылатых ракет П-35 на дальность около 200 км. Из них две стрельбы тремя одиночными ракетами и одна стрельба двухракетным залпом, из которых пять ракет из пяти имели прямое попадание в цель (по одной ракете на стрельбу). Одна из ракет в Кандалакшском заливе была потоплена эсминцем «Скромный» проекта 30К (водоизмещение 3000 тонн), превратившимся в мишень.

Из них две стрельбы тремя одиночными ракетами и одна стрельба двухракетным залпом, из которых пять ракет из пяти имели прямое попадание в цель (по одной ракете на стрельбу). Одна из ракет в Кандалакшском заливе была потоплена эсминцем «Скромный» проекта 30К (водоизмещение 3000 тонн), превратившимся в мишень.

Во время учений «Касатка» в июле 1962 г. с борта крейсера проекта 68бис «Адмирал Ушаков» Н.С. Хрущев наблюдал за расстрелом эсминца «Грозный». Воспользовавшись благоприятным впечатлением, произведенным кораблем на вождя, командующий флотом Касатонов заговорил о том, что подъем на ступеньку в корабельном табеле о чинах улучшит положение офицеров на корабле офицеров. Каждый из них получит право на присвоение очередного ранга. Хрущев улыбнулся — возражений не было. Так эсминцы проекта 58 стали крейсерами.

Уже на боевой службе 4 мая 1963 года крейсер «Грозный» потопил самоходную мишень СМ-5 — бывшего лидера эсминцев «Ленинград» (водоизмещение 2700 т, длина 127,5 м, ширина 11,7 м, осадка 4 , 2 м). Всего на заводе Жданова в Ленинграде было построено четыре крейсера проекта 58 — «Грозный», «Адмирал Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг». Крейсер «Адмирал Головко» выведен из состава флота в конце 2002 г.

Всего на заводе Жданова в Ленинграде было построено четыре крейсера проекта 58 — «Грозный», «Адмирал Фокин», «Адмирал Головко» и «Варяг». Крейсер «Адмирал Головко» выведен из состава флота в конце 2002 г.

В 1964-1968 гг. на этом же заводе были заложены четыре больших противолодочных корабля проекта 1134 («Адмирал Зозуля», «Владивосток», «Вице-адмирал Дрозд» и «Севастополь»). Корабли проекта 1134 были вооружены ракетами П-35, установленными в двух спаренных пусковых установках КТ-35. Поворотный механизм не имел пусковых установок, а наведение производилось поворотом корпуса корабля. Проект предусматривал размещение четырех запасных ракет в погребах на верхней палубе. Однако при постройке кораблей от перезарядки ракет отказались.

Кроме того, согласно Постановлению Совета Министров № 822-351 от 7 августа 1962 г., на восемь кораблей проекта 57бис был установлен вариант П-35, с которого производился взлет ракет. Однако планируемая замена КССК на П-35, зенитные управляемые ракеты (СУР) и противолодочное вооружение была нереальной, и от П-35 отказались в пользу последних двух.

Интересно, что П-35 можно было использовать и для стрельбы по наземным целям, для чего требовалось лишь перевести бортовую систему управления «Блок» из режима «М» (морской) в режим «Б» (береговой ) режим. При этом ракета по команде с крейсера пикировала на цель под углом 80,9°.0004

Атака надводных кораблей на дистанциях, во много раз превышающих дальность прямой радиолокационной видимости, потребовала создания системы разведки и целеуказания для противокорабельных ракет. Такая система была создана и состояла из бортовой радиолокационной системы обнаружения надводных целей и аппаратуры выдачи радиолокационной информации, размещенной на самолетах Ту-16РЦ, Ту-95РЦ (впоследствии на вертолетах Ка-25РЦ) и в пунктах приема на кораблях. В системе разведки и целеуказания, принятой в 1965 впервые с самолета-разведчика на корабль-носитель радиолокационных изображений района съемки в режиме реального времени была отправлена разведывательная авиация.

Большая дальность Ту-95РЦ позволяла вести разведку кораблей в море и выполнять задачи по целеуказанию на дальности до 7000 км.

16 августа 1960 г. вышло постановление Совета Министров № 903-378 о разработке противокорабельного комплекса береговой обороны «Редут» на базе комплекса П-35. Ракета берегового комплекса получила индекс Р-35Б. Минимальная дальность стрельбы ракеты Р-35Б — 25 км, максимальная — 270 км. Высота полета составляла 400, 4000 или 7000 м. Высота полета на конечном участке 100 м. Габариты и устройства ракеты не отличались от Р-35.

На Северном флоте 501-й отдельный береговой ракетный полк, дислоцированный на полуострове Рыбачий, в 1971-1974 годах был перевооружен ракетами «Редут». 16 июля 1961 г. вышло постановление Совета Министров о перевооружении береговых стационарных комплексов «Утес» с ракет «Сопка» на ракеты Р-35Б.

В 1974 году на базе комплекса П-35 началась разработка комплекса ЗМ44 «Прогресс». Основным изменением в ракете стала новая бортовая система наведения с повышенной помехозащищенностью и избирательностью.

НОВОСТИ ПИСЬМО |

Присоединяйтесь к списку рассылки GlobalSecurity. org org |

| Введите свой адрес электронной почты |

Северский П-35 | Фотографии мировой войны

You are here: Home › Gallery › USA › Air Force ›

P-35 фотогалерея

Нажмите на миниатюру, чтобы увеличить

- P-35 36-354 на Райт Филд

- P-35 36-354 на Райт Филд 2

- P-35 27-й эскадрильи преследования в строю 1940 г.

- Р-35 ПА57 1-й ПГ

- P-35 PA34 1-й группы преследования, Кливленд, 1938 г.

- P-35 27-й эскадрильи преследования, 1-я группа над Селфридж-Филд

- Северский П-35 20

- P-35 на Фелтс-Филд, 1941 г.

- Бойцы 41-й ПС, 31-й группы преследования, прицельные пулеметы на Р-35 в лагере Скил, 1940 г.

- Разбившийся Р-35 17-й ПС на Филиппинах

- Р-35 из 41-го полка рулит по заснеженной взлетно-посадочной полосе в лагере Скил, 1940 г.

- Р-35 27-й ПС над Селфридж-Филд, 1938 г. 2

- Р-35 36-409 ПА69 1-й группы преследования

- Р-35 ПА66 1-й группы преследования

- P-35 №10 31-й PG готовится к взлету на Селфридж-Филд, 1940 г.

- Р-35А 41-17476

- P35 PA31 1-й группы преследования

- P-35 из 41-го полка пролетают над лагерем Скил, 1940 г.

- Северский Р-35 ПА28 17-й ПС, 1-й ПГ

- Северский П-35А

- P-35 17-й эскадрильи преследования на Филиппинах 2

- Р-35 36-395

- Р-35А 17-й ПС Николс Филд, Филиппины, 1941 г.

- Северский П-35 36-367 ПА40 1-й ПГ

- Р-35 27-й ПС летят строем

- Северский Р-35 27-й ПС над Селфридж-Филд, 1938 г.

- P-35A 41-17476 10-й эскадрильи авиабазы Чанут Филд

- Р-35 36-354

P-35 — истребитель, построенный в США в конце 1930 с. P-35 был первым одноместным истребителем в ВВС США с цельнометаллической конструкцией, убирающимся шасси и закрытой кабиной.

Истоки Р-35 восходят к самолету-амфибии Северский СЭВ-3, который был преобразован в базовый учебно-тренировочный Северский БТ-8. Учебно-тренировочный самолет оказался крайне маломощным, и его быстро заменили на североамериканский БТ-9. Главный конструктор Северского Александр Картвели также предложил вариант двухместного истребителя СЭВ-3 под названием СЭВ-2ХР. Самолет, оснащенный звездообразным двигателем Wright R-1670 мощностью 735 л. с. (550 кВт), имел фиксированное шасси в аэродинамических обтекателях и был вооружен одним 0,50-дюймовым и одним 0,30-дюймовым пулеметами, стреляющими вперед, а также дополнительными 0,30-дюймовыми пулеметами для защиты сзади. .

с. (550 кВт), имел фиксированное шасси в аэродинамических обтекателях и был вооружен одним 0,50-дюймовым и одним 0,30-дюймовым пулеметами, стреляющими вперед, а также дополнительными 0,30-дюймовыми пулеметами для защиты сзади. .

Когда USAAC объявил конкурс на новый одноместный истребитель в 1935 году, Северский отправил SEV-2XP, уверенный, что он выиграет, несмотря на то, что он двухместный. Однако самолет был поврежден во время перехода к взлетам в Райт-Филд. К счастью для компании, USAAC отложила полеты до марта 1936 года, что позволило Северскому переделать истребитель в одноместный SEV-1XP с убирающимся шасси. Поскольку самолету не хватало мощности, силовая установка была модернизирована до Pratt & Whitney R-1830-9.Twin Wasp мощностью 850 л.с. (634 кВт) на взлете. SEV-1XP выиграл конкурс USAAC 16 июня 1936 года, победив в финале Curtiss H-75, и компания получила заказ на 77 P-35.

По иронии судьбы, из-за беспорядков в Европе армейский авиакорпус США также заказал 210 самолетов Curtiss P-36. Разница в количестве заказов была отчасти из-за того, что P-35 был значительно дороже (более 1500 долларов за самолет), а отчасти из-за продажи двухместных самолетов 2PA ВМС Японии (см. ниже). Модификации от SEV-1XP до серийного P-35 включали частичные, а не полные обтекатели основных колес, семь градусов поперечного угла наружных панелей крыла и измененный фонарь.

Разница в количестве заказов была отчасти из-за того, что P-35 был значительно дороже (более 1500 долларов за самолет), а отчасти из-за продажи двухместных самолетов 2PA ВМС Японии (см. ниже). Модификации от SEV-1XP до серийного P-35 включали частичные, а не полные обтекатели основных колес, семь градусов поперечного угла наружных панелей крыла и измененный фонарь.

Первый серийный самолет был передан USAAC в 1937 году. Всего было построено 76 Р-35, последний серийный самолет получил обозначение Северский ХР-41.

Стремясь увеличить продажи, Северский лично совершил поездку по Европе на Р-35 в начале 1939 года; в процессе он стал первым американским пилотом, управлявшим Supermarine Spitfire. После того, как совет директоров проголосовал за него, Republic (так компания стала называться после реорганизации) продала Швеции модификацию P-35, получившую обозначение EP-106 (Export Pursuit), для замены устаревающих бипланов Gloster Gladiator. EP-106 был оснащен двигателем P&W R-1830-45 Twin Wasp мощностью 1000 лошадиных сил (750 кВт), что улучшало его характеристики более чем на 25 миль в час (40 км / ч). Всего шведы заказали 120 ЕР-106, причем первоначальный заказ был размещен в середине 1919 г.поставлено 39 и 60 самолетов. Самолет был вооружен двумя 7,9-мм пулеметами в носовой части и одним 13,2-мм пулеметом в каждом крыле и мог нести 350 фунтов (160 кг) бомб. Самолет получил обозначение J 9 ВВС Швеции.

Всего шведы заказали 120 ЕР-106, причем первоначальный заказ был размещен в середине 1919 г.поставлено 39 и 60 самолетов. Самолет был вооружен двумя 7,9-мм пулеметами в носовой части и одним 13,2-мм пулеметом в каждом крыле и мог нести 350 фунтов (160 кг) бомб. Самолет получил обозначение J 9 ВВС Швеции.

Северский также построил двухместную версию P-35, получившую обозначение 2PA. Два самолета, один с обычным шасси и один с поплавками, вместе с лицензией на производство были проданы в СССР, но, похоже, Советский Союз так и не запустил их в производство. Что оказалось непопулярным для Северского шагом, двадцать 2PA-B3 были проданы ВМС Японии, которые ненадолго использовали их во Второй китайско-японской войне в качестве двухместного истребителя ВМФ типа S или A8V-1 (кодовое название союзников «Дик»). ). Японцев не впечатлил самолет, и в конце концов два из них были отправлены в газету Asahi Shimbun как хакеры. Швеция заказала 52 2PA (шведское обозначение B 6), но до введения эмбарго получила только два.

А.Авилова

А.Авилова