пять лучших самолетов на основе Су-27

43 года назад, 20 мая 1977 года, впервые поднялся в небо первый опытный экземпляр Су-27. Этот самолет по праву признан одним из главных символов отечественной военной авиации второй половины XX века. Вобрав в себя все самые передовые разработки своего времени, «двадцать седьмой» получил огромный потенциал для модернизации. За прошедшие десятилетия разработаны десятки модификаций истребителя и созданы новые самолеты на его базе. О пяти самых интересных преемниках Су-27 – в нашем материале.

Су-27: «отец» семейства истребителей

Запуск программы по созданию перспективного фронтового истребителя (ПФИ) стал ответом Советского Союза на появление у американцев истребителя четвертого поколения F-15, который впервые поднялся в небо в 1972 году. Новый отечественный самолет должен был превзойти американский. К началу программы в 1971 году у ОКБ Сухого уже были наработки по теме, и в 1977 году прототип нового самолета впервые поднялся в воздух.

Су-27 разрабатывался как истребитель четвертого поколения, и его задачами было завоевание господства в воздухе. Чтобы обогнать американцев, в основу проекта было заложено множество новых и перспективных идей, в частности использование интегральной аэродинамической компоновки и широкое применение титана. Су-27 стал первым отечественным истребителем, оборудованным электродистанционной системой управления. Самолет оснащался новейшим радаром, оптико-электронной системой прицеливания и передовым вооружением, в том числе специально созданным для него. Силовой установкой «двадцать седьмых» стали два двигателя АЛ-31Ф, разработанных в ОКБ А.М. Люльки и обладавших высокими удельными показателями по массе, тяге и экономичности.

Создание Су-27 стало одним из крупнейших оборонных проектов 1970-80-х гг., в который были вовлечены огромные ресурсы и сотни предприятий СССР. На модификациях самолета было установлено 59 мировых рекордов, а его маневренность и устойчивость были подтверждены выполнением сложнейших фигур высшего пилотажа. В 1989 году летчик-испытатель Виктор Пугачев на авиасалоне в Ле Бурже продемонстрировал на Су-27 новую фигуру – впечатляющую «кобру», еще более укрепив международный триумф истребителя. Был отмечен и новаторский внешний облик самолета, надолго определивший тенденции в дизайне истребителей.

Начиная с 1977 года в СССР и России было построено более 1600 самолетов типа Су-27, которые ныне стоят на вооружении 17 стран. Удачный базовый планер Су-27 с большим ресурсом развития позволил ему стать своеобразным конструктором, на основе которого было создано множество модификаций, выполняющих различные задачи. Некоторые из них относятся к поколению 4++ и на данный момент являются одними из самых современных истребителей в мире.

Су-33: складные крылья морской авиации

Палубная версия Су-27 была создана по заказу ВМФ для защиты флота от воздушного нападения. На вооружение самолет был принят в 1998 году. Для ангарного хранения на авианосце самолет оборудован системой складывания крыльев и стабилизатора. Кроме того, от базовой модели его отличают усиленные опоры шасси и наличие тормозного гака, который при посадке на палубу цепляется за трос аэрофинишера и останавливает самолет. Кроме выполнения боевых задач, Су-33 может оснащаться подвесным агрегатом заправки и использоваться в качестве заправщика.

В 1989 году на Су-33 была совершена первая в отечественной истории посадка самолета обычной схемы на палубу авианосца. Всего было построено 26 серийных истребителей, часть из них до сих пор базируется на тяжелом авианесущем крейсере ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов». В составе авиагруппы «Адмирала Кузнецова» истребители применялись в операциях вооруженных сил РФ в Сирии.

В составе авиагруппы «Адмирала Кузнецова» истребители применялись в операциях вооруженных сил РФ в Сирии.

Су-30: тандем на 4 с плюсом

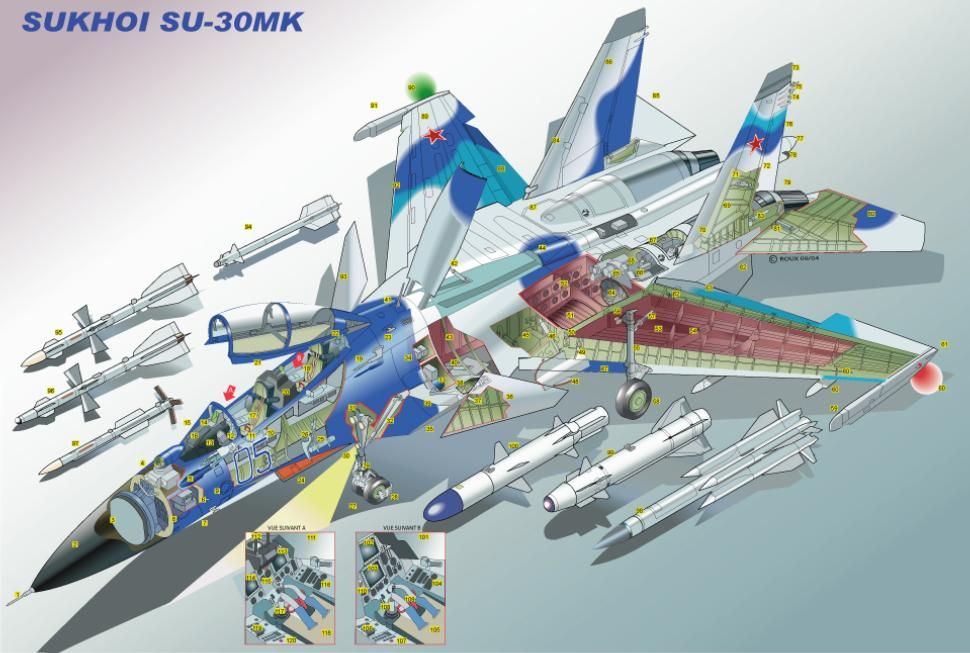

Двухместный истребитель Су-30 стал дальнейшим развитием семейства «двадцать седьмого» и относится к поколению 4+. Первый полет опытный экземпляр самолета совершил в 1988 году, а в 1990-е годы на его основе был создан экспортный вариант – Су-30МК, который запустили в серию в двух основных модификациях.

Наиболее «продвинутый» из них – Су-30МКИ. Среди его новинок – радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, которая обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение целей на больших дистанциях и в ближнем бою. Кроме того, Су-30 оборудованы мощными средствами радиоэлектронной борьбы для самообороны, как от вражеских истребителей, так и от систем ПВО.

Добавление в экипаж Су-30МК второго пилота-оператора позволило разделить обязанности и снизить нагрузку на летчиков. Двигатели АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги помогают выполнять в воздухе сложнейшие маневры.

Двигатели АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги помогают выполнять в воздухе сложнейшие маневры.

Су-30МК изначально создавался с расчетом на мировой рынок, и его экспортные модификации сегодня эксплуатируются ВВС 12 стран. Иностранные Су-30 не раз встречались на учениях с аналогичными самолетами НАТО и неизменно показывали высокий уровень боевых характеристик. На вооружение ВКС России в настоящий момент активно поставляются Су-30СМ. В 2016 году эксплуатацию этих самолетов начала авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

Су-35: трансзвуковой боец

Су-35 – самый молодой из «наследников» базового Су-27. Это глубокая модернизация «двадцать седьмого», которая по своим характеристикам, за исключением малозаметности, соответствует истребителям пятого поколения. Су-35 разработан в 2000 годах и сегодня является самым современным истребителем ВКС России.

В ходе работ по этой машине был модернизирован планер и обновлено бортовое оборудование.

По своим возможностям Су-35 превосходит большинство современных истребителей как в ближнем, так и в дальнем бою. Новейшие цифровые системы позволяют группе Су-35 эффективно взаимодействовать в воздухе и решать сложнейшие совместные задачи. Су-35 не имеет ограничений по углам атаки и обладает сверхманевренностью при высокой управляемости. Эти характеристики, а также возможность применения ракет «воздух-воздух» дальнего радиуса действия существенно повышают боевой потенциал самолета.

Су-34: дерзкий «утенок»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 может нести всю номенклатуру отечественных авиационных средств поражения, при этом атаковать цели при любых погодных условиях.

Отличительная черта этих машин – компоновка кабины пилотов. Для повышения комфорта экипажа во время дальних перелетов решено было посадить летчиков рядом, а не друг за другом. «Нос» самолета стал шире, чем у Су-27. За такую своеобразную форму носа пилоты прозвали Су-34 «утенком». В бронированной кабине Су-34 можно встать в полный рост, в ней есть спальное место, биотуалет и мини-кухня. Кроме того, по сравнению с базовым Су-27 у этого истребителя увеличены бомбовая нагрузка и запас топлива.

Самолет разрабатывался с 1986 года в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24. Серийно выпускается с 2005 года, принят на вооружение в 2014 году. Благодаря собственной высокоэффективной РЛС и встроенной оптической прицельной станции Су-34 может быстро обнаруживать и уничтожать наземные цели, которые труднодоступны для других типов бомбардировщиков.

Соединение в одной машине функций истребителя и бомбардировщика, а также высокая маневренность делают Су-34 мощным оружием в боевых действиях. Свои умения в реальных боях самолет продемонстрировал во время конфликта в Сирийской Арабской Республике. Сегодня рассматриваются поставки Су-34 за рубеж.

J-11: китайский «родственник»

В 1990 году Су-27 был включен в список разрешенной к поставкам за рубеж военной техники СССР. А уже в 1992 году Китай стал первым зарубежным государством, которое закупило Су-27, значительно укрепив тем самым мощь ВВС Национально-освободительной армии Китая. По отзывам того времени, китайские летчики были потрясены новой российской техникой.

В 1996 году правительства двух стран подписали соглашение по сборке 200 истребителей на территории Китая из российских комплектующих в рамках масштабной программы модернизации китайских ВВС. Первые серийные образцы китайской сборки под названием «J-11» поднялись в небо в 1998 году. Российская сторона поставила по договору 105 комплектов Су-27 для сборки. От дальнейших поставок Китай отказался, выбрав путь самостоятельного развития базовой модели. Модифицированный J-11 на 15 лет стал одним из основных фронтовых истребителей ВВС Китая.

Российская сторона поставила по договору 105 комплектов Су-27 для сборки. От дальнейших поставок Китай отказался, выбрав путь самостоятельного развития базовой модели. Модифицированный J-11 на 15 лет стал одним из основных фронтовых истребителей ВВС Китая.

Кроме собственных разработок, Китай продолжал закупать в России более современные версии Су-27. Так, в 1999 году специально для Китая была разработана модель двухместного истребителя Су-30МКК. Изучив этот самолет и использовав в качестве базы модификацию J-11B, китайцы создали более современный всепогодный ударный истребитель J-16. Этот «троюродный брат» Су-27 производится с 2012 года и по имеющимся данным может относиться к истребителям поколения 4++.

Все фото в материале: wikimedia.org

как Су-27 стал символом отечественной авиации — РТ на русском

40 лет назад в небо впервые поднялся серийный образец многоцелевого истребителя четвёртого поколения Су-27, предназначенного для завоевания господства в воздухе. Вобрав в себя передовые разработки своего времени, Су-27 стал лучшим в своём классе и получил значительный потенциал для модернизации. Эта машина — родоначальник целого семейства самолётов, включая фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель поколения 4++ Су-35. По словам аналитиков, Су-27 по праву стал одним из символов отечественной боевой авиации.

Вобрав в себя передовые разработки своего времени, Су-27 стал лучшим в своём классе и получил значительный потенциал для модернизации. Эта машина — родоначальник целого семейства самолётов, включая фронтовой бомбардировщик Су-34 и истребитель поколения 4++ Су-35. По словам аналитиков, Су-27 по праву стал одним из символов отечественной боевой авиации.

2 июня 1982 года лётчик-испытатель Геннадий Матвеенко впервые поднял в воздух первый серийный истребитель Су-27 с аэродрома Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина (КнААПО).

Разработка перспективного фронтового истребителя в СССР началась в конце 1960-х годов, когда военно-политическое руководство страны пришло к выводу о необходимости создания машины четвёртого поколения. Самолёт, в частности, создавался как ответ на разработку в США истребителя F-15 Eagle.

Проектирование новой машины было поручено трём ведущим конструкторским бюро: Сухого, Яковлева и Микояна. Каждое из них работало над своим вариантом самолёта. В итоге было решено дать зелёный свет проектам ОКБ Сухого и КБ «МиГ», которые дополняли бы друг друга, а впоследствии получили обозначения Су-27 и МиГ-29.

В итоге было решено дать зелёный свет проектам ОКБ Сухого и КБ «МиГ», которые дополняли бы друг друга, а впоследствии получили обозначения Су-27 и МиГ-29.

Эскизное проектирование первого варианта будущего Су-27 было завершено в 1975 году. Прототип машины получил обозначение Т-10 и впервые поднялся в воздух 20 мая 1977-го. Однако в ходе испытаний выяснилось, что машина не соответствует техзаданию и уступает F-15.

Специалисты Сухого в кратчайшие сроки переработали конструкцию самолёта, фактически создав новую машину, которая получила шифр Т-10С. В апреле 1981-го опытный образец совершил первый полёт, а через год был поднят в небо уже серийный истребитель — ставший позднее легендарным Су-27.

Государственные испытания машины продолжались до 1985 года, а на вооружение советских ВВС самолёт поступил в 1990-м после устранения всех недочётов. Серийное производство было развёрнуто на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

- Выступление пилотажной группы «Русские витязи» на самолётах Су-27 во время торжественного открытия VII Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге

- РИА Новости

- © Игорь Руссак

Су-27 — многоцелевой сверхзвуковой всепогодный фронтовой истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе. Машина выполнена по интегральной аэродинамической схеме, при которой крыло и фюзеляж фактически образуют единое целое. Благодаря этому подъёмную силу создают не только плоскости крыла, но и корпус.

Машина выполнена по интегральной аэродинамической схеме, при которой крыло и фюзеляж фактически образуют единое целое. Благодаря этому подъёмную силу создают не только плоскости крыла, но и корпус.

Шеф-пилот ОКБ Сухого Виктор Пугачёв в конце 1980-х установил на Су-27 восемь мировых рекордов скороподъёмности, в частности, он достиг высоты 12 тыс. м за 58,1 секунды.

Уникальная силовая установка истребителя состоит из пары двухконтурных двигателей с форсажными камерами АЛ-31Ф разработки НПО «Сатурн» под руководством выдающегося инженера-конструктора Архипа Люльки.

Также по теме

Лидерство в воздухе: как проходит перевооружение российских ВВС

Более 60 единиц авиатехники, включая истребители пятого поколения Су-57, поступят на вооружение в Военно-воздушные силы РФ до конца…

Важным новшеством в устройстве самолёта стало использование электродистанционной системы управления (ЭДСУ) вместо механики. Это повысило манёвренность и устойчивость воздушного судна. Су-27 стал первым российским истребителем, оборудованным этой системой.

Это повысило манёвренность и устойчивость воздушного судна. Су-27 стал первым российским истребителем, оборудованным этой системой.

«Наличие ЭДСУ, новый радар, оптико-электронная система прицеливания, передовое вооружение позволили Су-27 стать лучшим в своё время», — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Истребитель вооружён автоматической пушкой ГШ-301 калибра 30 мм (боекомплект 150 снарядов) и широкой номенклатурой ракетного оружия. Боекомплект размещается на десяти узлах подвески, а максимальная боевая нагрузка истребителя составляет 6 т.

Отличительная черта Су-27 — его высокая манёвренность. Благодаря этому на самолёте были впервые выполнены такие фигуры высшего пилотажа, как «Кобра Пугачёва» и «Чакра Фролова» (исполнена на Су-37 — одной из модификаций Су-27М).

Кроме того, именно на Су-27 и созданных на его основе самолётах летают знаменитые «Русские витязи» — единственная авиагруппа в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях.

Су-27 и его семейство

Истребитель Су-27 стал родоначальником целого семейства самолётов различного назначения. Самой совершенной и современной из модификаций Су-27, по словам экспертов, является истребитель поколения 4++ Су-35. При его создании использовались инновационные технологии, которые затем применялись при производстве истребителя пятого поколения Су-57. В первую очередь это касается авионики.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей и борьбы за господство в воздухе. Кроме того, он может использоваться для поражения наземных и надводных военных объектов, прикрытых ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования.

Также по теме

«Одно из приоритетных направлений»: почему в Минобороны РФ говорят о важности развития беспилотной авиации

Создание беспилотников является одним из приоритетов для российских военных. Об этом заявил заместитель главкома ВКС РФ…

Об этом заявил заместитель главкома ВКС РФ…

Как отмечают в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), этот самолёт сочетает в себе качества современного истребителя (сверхманевренность, эффективные средства обнаружения, высокая сверхзвуковая скорость и большая дальность полёта, возможность организации групповых действий) и хорошего тактического самолёта (широкая номенклатура вооружений, современная многоканальная система радиоэлектронной борьбы, сниженная радиолокационная заметность и высокая боевая живучесть).

В зависимости от боевых задач на него могут устанавливаться ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые снаряды и разовые бомбовые кассеты. Кроме того, истребитель оснащается 30-мм пушкой ГШ-301.

Су-35 активно применялся ВКС России в ходе боевых действий в Сирии, а также используется во время проведения специальной военной операции на Украине.

В постсоветские годы на базе Су-27 был также создан двухместный фронтовой бомбардировщик Су-34, пришедший на смену Су-24. Эти машины также прошли Сирию и применяются на Украине.

Эти машины также прошли Сирию и применяются на Украине.

«На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Су-34 обладает развитой системой боевой живучести, в том числе на нём установлена бронированная кабина экипажа», — отмечают специалисты ОАК.

- Су-34

- © ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

«Один из лучших истребителей в мире»

По словам аналитиков, Су-27 стал одним из символов отечественных военно-воздушных сил ХХ века. Как отметил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Баранец, советская военная промышленность вложила в эту машину всё лучшее, чем она располагала на то время.

«Он во многом определил облик нашей боевой авиации», — заявил эксперт.

«Нам удалось сделать один из лучших истребителей в мире, который продолжает и сейчас успешно выполнять боевые задачи. От предшественников он отличался многим: и более мощным двигателем, и системой управления огнём, и защитой экипажа, можно ещё долго перечислять. Это был принципиально новый истребитель», — подчеркнул Баранец.

- Су-35

- © ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

Эксперт добавил, что модернизационный резерв у этой платформы ещё не исчерпан.

«У каждой выдающейся и гениальной машины, как и у автомата Калашникова, всегда будет много модификаций. Су-27 — не исключение. У него, кстати, есть ещё огромные резервы для модификаций. Ведь меняется оружие, появляется новая электроника и другая начинка. Это позволяет улучшать существующие модели без кардинальных изменений в конструкции», — заявил Баранец.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Су-27 — эталон истребителя. Это платформа, которая может использоваться в том числе в перспективных самолётах. Думаю, модификации Су-27 ещё будут востребованы лет десять, не меньше, а то и больше. Всё зависит от того, какие технологии будут выработаны. Пространство для модернизации там ещё есть, что позволяет этим машинам долгое время оставаться в строю», — заключил собеседник RT.

Су-27, истребитель

Компания участник: Сухой, Компания , АО

Су-27, истребитель. фото: https://rostec.ru/

В авиационной истории 60-е гг. ознаменовались поступлением на вооружение ВВС основных авиационных держав мира сверхзвуковых истребителей, имевших при всех различиях в компоновке и полетной массе ряд объединяющих признаков. Они обладали скоростью, вдвое превышавшей звуковую, и потолком порядка 18-20 км, оснащались бортовыми радиолокационными станциями и управляемыми ракетами класса «воздух-воздух». Такое совпадение не было случайным, поскольку основной угрозой безопасности по обеим сторонам «железного занавеса» считались бомбардировщики, несущие ядерные бомбы. Соответственно формировались и требования к новым истребителям, основной задачей которых был перехват высотных скоростных неманевренных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

Соответственно формировались и требования к новым истребителям, основной задачей которых был перехват высотных скоростных неманевренных целей в любое время суток и в любых погодных условиях.

В результате в США, СССР и Западной Европе на свет появился ряд самолетов, которые впоследствии по совокупности компоновочных признаков и летно-технических характеристик отнесли ко второму поколению истребителей. Тезис об условности любой классификации подтвердил тот факт, что в одной компании с «вылизанными» аэродинамиками МиГ-21, «Миражом» III, «Старфайтером» и «Дракеном» оказались переделанный из учебного самолета легкий истребитель F-5 «Фридом Файтер» и тяжелый двухдвигательный двухместный F-4 «Фантом», прозванный самими американцами «победой грубых сил над аэродинамикой».

В погоне за высокой максимальной скоростью конструкторы пошли по пути внедрения крыльев с высокой удельной нагрузкой и тонким профилем, которые, безусловно, имели большие преимущества на сверхзвуке, но обладали серьезным недостатком -низкими несущими свойствами на малых скоростях. В результате, истребители второго поколения имели непривычно большие взлетные и посадочные скорости, неважной оказалась и маневренность. Но даже самые маститые аналитики тогда считали, что в будущем боевой самолет все больше будет походить на пилотируемую ракету многоразового применения. «Мы больше никогда не увидим воздушных боев, наподобие тех, что происходили в годы второй мировой войны…» — писал известный теоретик Камилл Ружерон. Время очень скоро показало, насколько суха теория, но до того, как в тактике истребителей наступил очередной крутой поворот, прошло еще несколько лет.

В результате, истребители второго поколения имели непривычно большие взлетные и посадочные скорости, неважной оказалась и маневренность. Но даже самые маститые аналитики тогда считали, что в будущем боевой самолет все больше будет походить на пилотируемую ракету многоразового применения. «Мы больше никогда не увидим воздушных боев, наподобие тех, что происходили в годы второй мировой войны…» — писал известный теоретик Камилл Ружерон. Время очень скоро показало, насколько суха теория, но до того, как в тактике истребителей наступил очередной крутой поворот, прошло еще несколько лет.

Пока же предстояло избавиться от основных недостатков второго поколения, а именно увеличить дальность и улучшить взлетно-посадочные характеристики для обеспечения базирования на слабо подготовленных аэродромах. Кроме того, непреклонно растущая цена истребителей диктовала необходимость уменьшения абсолютной численности парка с одновременным расширением функций самолетов. Качественного скачка не требовалось, хотя тактика воздушной войны уже менялась на глазах — широкое развитие зенитных управляемых ракет привело к отмиранию доктрины массированного вторжения бомбардировщиков на большой высоте. Основную ставку в ударных операциях все больше стали делать на тактические самолеты с ядерным оружием, способные прорывать рубеж ПВО на малой высоте.

Основную ставку в ударных операциях все больше стали делать на тактические самолеты с ядерным оружием, способные прорывать рубеж ПВО на малой высоте.

Для противодействия им предназначались истребители третьего поколения — МиГ-23, «Мираж» F.1, J37 «Вигген». Их поступление на вооружение, наряду с модернизированными вариантами МиГ-21 и F-4, планировалось на начало 70-х. Одновременно по обеим сторонам океана начались проектные исследования по созданию истребителей четвертого поколения — перспективных боевых машин, которые составили бы основу военно-воздушных сил в следующем десятилетии.

Технические характеристики

| Размах крыла, м | 14,70 |

| Длина, м | 21,935 |

| Высота, м | 5,932 |

| Площадь крыла, м2 | 62.037 |

| Угол стреловидности крыла, град | 42 |

| Масса пустого самолета, кг | 16300 |

| Тип двигателя | 2 ТРДД АЛ-31Ф |

| Тяга бесфорсажная бесфорсажная, кН | 2 х 74,53 |

| Максимальная скорость на высоте, км/ч | 2500 |

| Максимальная скороподъемность, м/мин | 18000 |

| Практический потолок, м | 18500 |

| Динамический потолок, М | 24000 |

| Длина разбега, м | 450 |

Макс. эксплуатационная перегрузка эксплуатационная перегрузка | 9 |

Видео

Поля, обязательные для заполнения

Контактное лицо

Телефон

Сообщение

Этот сайт защищен reCAPTCHA, и к нему применяются Политика конфиденциальности и Условия использования услуг Google.

Блоги

Юрий Иванов

Ржевскую битву вспомнят в Музее Победы

23 октября в Музее Победы пройдет памятное мероприятие, посвященное Ржевской битве. Гостей ждет презентация книги «Ржев …

Евгений Ясаков

Пресс-релиз XXVI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2022»

Объединением выставочных компаний «БИЗОН» в период с 18 по 20 октября 2022 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №. ..

..

Александр Храмчихин

Китайские виды на Северную Корею

В нулевых годах отношения между Пекином и Пхеньяном стали на глазах всего мира ухудшаться

Илья Крамник

Странные манёвры США

Подрыв ниток газопроводов «Северный поток» может быть диверсионным актом, заявили в Германии. Подобную операцию могло сп…

Видео дня

Комплекс разведки Пенициллин — суровое лекарство от артиллерии

Фоторепортаж

Авиаторы Сибири

Интервью

Шафкат Али Хан: санкции не смогут изменить наш курс в отношениях с Москвой

МИЛАВИА Самолет — Су-27 Фланговое вооружение

Самолет с 10 узлами подвески (Су-27, Су-27УБ, Су-27СК, Су-27УБК, Су-30КИ)

8 | 6 | 4 | 10 | 1,2 | 9 | 3 | 5 | 7 | |||

| Внутренний: ГШ-301 (150 выстрелов) | | ||||||||||

| Направляющая А-А: Р-73 Р-27ЭР Р-27ЭТ РВВ-АЕ | 1X | 1X | 1X 1X 1X 1X | 1Х 1Х | 2Х 2Х | 1Х 1Х | 1X 1X 1X 1X | 1X | 1X | ||

| Неуправляемые А-С: ФАБ-500М62/РБК-500/ЗБ-500 ФАБ-250М54 ФАБ-250М62 ОФАБ-100-120 Б-8МИ Б-13Л С-25 | | 1Х 1Х | 2X 6X 3X 6X 2X 2X 2X | 1X 5X 2X 6X | 2Х 7Х 6Х 12Х | 1X 5X 2X 6X | 1X 6X 3X 6X 2X 2X 2X | 1Х 1Х | | ||

| Guided A-S: Kh-29T * Kh-31P(A)* Kh-59M* KAB-500Kr * KAB-1500Kr * | | | 1X 1X 1X 1X 1X | 1Х 1Х 1Х | 2Х | 1X 1X Текон 1X | 1X 1X 1X 1X 1X | | | ||

| * управляемое оружие класса «воздух-поверхность» может применяться только с модернизированной системой управления огнем ** Станции 1 и 2 расположены тандемно между мотогондолами | |||||||||||

Источник: Фомин А. | |||||||||||

Copyright 2008 Niels Hillebrand — MILAVIA.NET | |||||||||||

Самолет с 12 узлами подвески (Су-35, Су-30МК, Су-33*)

8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1,2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | |

| Внутренний: ГШ-301 (150 патронов) | | ||||||||||

| Направляющие А-А: Р-73 Р-27ЭР Р-27ЭТ РВВ-АЕ | 1X | 1X | 1X 1X 1X 1X | 1Х 1Х | 1Х 1Х | 2Х 2Х | 1Х 1Х | 1Х 1Х | 1X 1X 1X 1X | 1X | 1X |

| Неуправляемые А-С: ФАБ-500М62/РБК-500/ЗБ-500 ФАБ-250М54 ФАБ-250М62 ОФАБ-100-120 Б-8МИ Б-043Л | | 1Х 1Х | 2X 6X 3X 6X 2X 2X 2X | 1X 5X | 1X 5X 2X 6X | 2Х 7Х 6Х 12Х | 1X 5X 2X 6X | 1X 5X | 1X 6X 3X 6X 2X 2X 2X | 1Х 1Х | |

| Guided A-S: Kh-29T * Kh-31P(A)* Kh-59M* KAB-500Kr * KAB-1500Kr * | | | 1X 1X 1X 1X 1X | 1X 1X | 1X 1X 1X | 2Х | 1X 1X Текон 1X | 1X 1X | 1X 1X 1X 1X 1X | | |

| * управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» может применяться на истребителе Су-33 только с модернизированной системой управления огнем ** станции 1 и 2 расположены тандемно между мотогондолами | |||||||||||

Источник: Фомин А. | |||||||||||

Copyright 2008 Niels Hillebrand — MILAVIA.NET | |||||||||||

Первая публикация: 01 апреля 2005 г.

Последняя редакция: 20 августа 2008 г.

Последнее изменение: 20 августа 2008 г.

Журнал обновлений:

20/08/08 Обновленный контент

20/08/08 Обновлено до нового макета

13/04/08 Редакционное примечание по новым Су-35

03.09.06 Обновлены некоторые детали

| Выберите раздел самолета | |||

|---|---|---|---|

| Самолет США | Русский Самолет | Европейский самолет | Остальной мир |

| A-10 Thunderbolt II AC-130 Spectre/Spooky Gunship B-1B Lancer B-2 Spirit B-52 Stratofortress F-4 Phantom II F-5 Freedom Fighter/Tiger II F-8 Крестоносец (F8U) F-14 Tomcat F-15 Eagle F-16 Fighting Falcon F/A-18 Hornet F-22 Raptor F-35 Joint Strike Fighter (JSF) F-117 Nighthawk | МиГ-21 Fishbed МиГ-23 Flogger МиГ-25 Foxbat МиГ-27 Flogger МиГ-29 Fulcrum МиГ-31 Foxhound Су-15 Flagon Су-24 Fencer Су-25 Frogfoot Семейство Су-30 Многоцелевой Flanker Су-33 Navy Flanker Су-34 (Су-32) Бомбардировщик Flanker Су-27М (Су-35) Super Flanker Су-35 Поколение 4++ Flanker Су-37 Терминатор Ту-22 Блиндер Ту-22М Бэкфайр Ту-160 Блэкджек | Aero L-159 ALCA AMX International AMX Dassault/Dornier Alpha Jet Dassault Mirage III Dassault Mirage F1 Dassault Mirage 2000 Dassault Rafale Eurofighter Typhoon Panavia Tornado Saab J 35 Draken Saab 37 Viggen Saab JAS 39 Грипен SEPECAT Ягуар | ADA/HAL Tejas LCA AIDC F-CK-1 Ching-Kuo (IDF) Chengdu FC-1/JF-17 Thunder Chengdu J-10 FMA IA 58 Pucará IAI Kfir (F-21 Lion) Mitsubishi F-1 Nanchang Q-5/A-5 Fantan |

Су-27: История

Российские самолеты в деталях |

Вернемся к музею самолетов.

я часть |

II часть |

III часть

Су-27, российский одноместный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, признан во всем мире как один из лучших боевых самолетов 20 века. Благодаря отличным летно-техническим и эксплуатационным характеристикам истребитель по праву пользуется популярностью у летчиков и техников. Высшие пилотажные возможности истребителя Су-27 продемонстрировали в ходе многочисленных авиасалонов по всему миру никого не оставил равнодушным. Су-27 находится в верхних строчках таблиц авиационных рекордов Международной Авиационная федерация. На сегодняшний день Су-27 является рекордсменом по 27 летным достижениям мирового класса. Су-27 — праотец семейство боевых самолетов различного функционального назначения, в том числе учебно-тренировочный Су-27УБ, корабельный истребитель Су-27К (Су-33), двухместный Су-30 перехватчик, двухместный многоцелевой истребитель Су-30МК, тактические бомбардировщики Су-34, Су-35, Су-37 и другие высокоманевренные многоцелевые самолеты. Чтобы добиться таких впечатляющих результатов, разработчикам истребителя пришлось пройти долгий и сложный путь. Создание истребителя в его современном облике с его нынешними характеристиками для охраны воздушного пространства России, а также покупателей Су-27 было бы невозможно без напряженных усилий многих инженеров, конструкторов, ученых, исследователей, летчиков и военных. эксперты по тестированию. Наиболее значительный вклад в разработку Су-27 внесли коллективы ОКБ Сухого и Комсомольского-на-Амуре авиазавода, разработчики его силовой установки, РЛС и УР из ООО «Люлька-Сатурн», Тихомировского НИИ приборостроения. и ГКБ «Вымпел» соответственно. Помимо перечисленных организаций, истребитель Су-27 разрабатывался многими другими научно-исследовательскими учреждениями, в том числе ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ЦНИИ, рядом других конструкторских бюро и НИИ, разрабатывавших и производивших различные системы для истребителя. Истребитель Су-27. Данная статья посвящена некоторым аспектам истории развития Су-27, начавшейся 30 лет назад. |

Программа Advanced Frontline Fighter

Коллектив разработчиков Кулонского машиностроительного завода под руководством Павла Осиповича Сухого в 1969 году инициировал разработку перспективного истребителя нового поколения для авиации ВВС и ПВО СССР. К середине 70-х годов совместно с рядом научных и исследовательских учреждений была сформулирована общая концепция нового истребителя. Эта концепция предусматривала создание высокоманевренного дальнего истребителя с мощным комплексом вооружения и совершенным прицельно-навигационным комплексом, позволяющим летчику эффективно участвовать как в дальнем обмене ракетами, так и в воздушном бою. По основным характеристикам новый истребитель должен был быть на высшем мировом уровне, а по ряду характеристик должен был превосходить его американский аналог F-15, на который американское руководство небезосновательно возлагало большие надежды. В 1970 году в ОКБ Сухого был разработан первый вариант планера истребителя, в котором были учтены основные черты интегральной аэродинамической схемы. Самолет должен был иметь несущий корпус с плавным соединением крыла и фюзеляжа, два ТРД, расположенных в изолированных фюзеляжных мотогондолах, и два вертикальных стабилизатора. Такая интегрированная конструкция позволила значительно улучшить аэродинамику истребителя и обеспечила более просторный салон для размещения топливных баков и различного оборудования. Для достижения истребителем заданных летных характеристик в широком диапазоне высот и скоростей крыло нового истребителя имело оживальную форму и удлинение передней кромки. По замыслу разработчиков, удлинение передней кромки должно было обеспечить требуемые характеристики подъемной силы при смещении аэродинамического фокуса на сверхзвуковых скоростях и создать вихреобразующую эффективность крыла, хвостового оперения и руля. В результате тщательной экспертизы и оценки всех представленных на рассмотрение версий предложения Сухого и Микояна были одобрены коллегией для дальнейшей разработки. Су-27 (Т-10) должен был превратиться в тяжелый многоцелевой перспективный тактический истребитель, а МиГ-29Программа заключалась в создании серийного легкого перспективного тактического истребителя. Среди основных боевых задач, которые должны были решать оба истребителя, были боевые возможности воздушного боя и средней дальности, перехват воздушных целей в передней и задней полусферах как на фоне неба, так и на земле, а также второстепенная задача по уничтожению наземных целей. |

Рождение Т-10

Исходя из обновленных и более конкретных требований заказчика к тактическому истребителю 80-х годов, Сухой в 1972 году приступил к разработке эскизного проекта истребителя Т-10, за которым последовал этап эскизного проектирования. Т-10-1 Истребитель имел обычную аэродинамическую схему с размещением хвостового оперения за крыльями на несущих балках с внешней стороны отделяемых мотогондол. Самолет имел сдвоенное хвостовое оперение, закрепленное на гондолах двигателей. Самолет должен был управляться цельноповоротным горизонтальным стабилизатором, панели которого могли отклоняться в разные стороны, а также элеронами и рулями направления. В состав механизации крыла входили закрылки. Чтобы силовая установка обеспечивала оптимальные характеристики на любой скорости и высоте, воздухозаборники, установленные под центропланом, сделали управляемыми с помощью горизонтальной аппарели. Шасси имело классическую трехопорную конструкцию с вынесенной далеко вперед носовой стойкой и расположением шасси под кабиной. Стойки главного шасси были выполнены убирающимися вперед в ниши центроплана, при этом колеса поворачивались, а передние створки ниш служили воздушными тормозами. Силовая установка истребителя Су-27 включала в себя два мощных и экономичных двухконтурных ТРДД АЛ-31Ф тягой по 12 500 кг каждый. Они были разработаны Механическим заводом «Сатурн» под руководством Архипа Михайловича Люльки и должны были обеспечить взлетную тяговооруженность более 1. Низкий удельный расход топлива при хранении около восьми тонн топлива во внутренних баках, заполняющих большую часть внутренней части планера. пространство должно было обеспечить требуемую дальность полета истребителя.

Вооружение истребителя Су-27, включавшее 30-мм высокоскоростную пушку, зенитные ракеты средней дальности К-27 и К-73 или ракеты малой дальности К-14 должны были быть унифицированы с ракетами легкого тактического истребителя МиГ-29. Единственным отличием вооружения была боевая нагрузка: если МиГ-29 мог нести только шесть ракет, в том числе две ракеты К-27, то Су-27 мог нести восемь, включая четыре К-27, а также К-27. 27E улучшенные ракеты с радиолокационным самонаведением и тепловым наведением большей дальности. Интегрированная система управления вооружением обоих истребителей была существенно унифицирована и впервые в истории авиации включала два взаимодополняющих канала — радиолокационный и оптико-электронный прицельный комплекс, а также нашлемный прицел. Прицельный комплекс, изначально разработанный для истребителя Су-27, имел лучшие характеристики. |

Первые полеты

Эскизный и рабочий этапы истребителя Су-27 были завершены в 1975-1976 годах, и после выпуска необходимой конструкторской документации и чертежей на Кулонском заводе было начато изготовление первых опытных образцов. К сожалению, Павел Сухой не дожил до встречи с истребителем — он умер в 1975 сменил Евгений Иванов. С 1976 года программа Су-27 находится под непосредственным руководством главного конструктора Михаила Симонова. В 1978 году был построен второй прототип, получивший обозначение Т10-2, но срок его службы был недолгим. 7 июля 1978 года истребитель потерпел крушение в воздухе, в результате которого погиб летчик-испытатель Евгений Соловьев. Крушение было вызвано раскачиванием самолета в продольной плоскости со сверхзвуковой скоростью, из-за чего он испытал чрезвычайно большую перегрузку и разрушился в воздухе. |

Долгий путь к серийному производству

К началу 1980 года в программе испытаний Су-27 участвовало целых три прототипа (Т10-1, Т10-3 и Т10-4), и вскоре ожидалось поступление первых предсерийных самолетов. Казалось, что все идет по графику и новый истребитель будет готов через пару лет. Однако против начала серийного производства самолета в тогдашней компоновке планера были категорические возражения специалистов по аэродинамике Сибирского авиационного научно-исследовательского института (СибНИА) и. Назревала необходимость коренного пересмотра программы Су-27. Переработке подверглись такие принципиальные элементы конструкции истребителя, как форма и площадь крыла, конфигурация удлинителя передней кромки, горизонтальное и вертикальное расположение рулей. Испытания Т-10 также выявили несоответствие некоторых характеристик истребителя ТТХ. В первую очередь это касалось дальности: несоответствие требуемой и фактической дальности превышало 20 процентов. Генконструктор доложил в министерство, что основных причин несоблюдения некоторых требований, установленных в ТТХ, две. |

От Т-10 до Т-10С

Вариант истребителя в новой компоновке получил в ОКБ Сухого обозначение Т-10С, его полномасштабные конструкторские работы начались в 1979 году. На Т-10С было установлено новое крыло с прямой передней кромкой, аэродинамической круткой и измененным острым удлинителем передней кромки. Для уменьшения лобового сопротивления переработана носовая часть планера: уменьшено поперечное сечение планера перед кабиной и вокруг нее, уменьшен мидель фонаря при усилении его движения назад, поперечное сечение носовой части планера в районе первой топливные баки были увеличены. Кроме того, были введены соединения планера и хребтового обтекателя по всей его длине, уменьшено поперечное сечение хребтового обтекателя в миделе планера, изменена компоновка центральной хвостовой балки за счет добавления цилиндрической законцовки, которая являлась продолжением заднего интегрального бака. При этом общий внутренний запас топлива увеличился и составил 90,4 тонны. Изящность формы мотогондол при одновременном снижении их массы достигнута за счет установки на самолет Т-10 двигателей АЛ-31Ф с верхним расположением самолета и редуктора агрегатов двигателя (на Т10-3 и Т-10-4 приводились двигатели АЛ-31Ф с редуктором агрегатов нижнего расположения). При сохранении общего расположения воздухозаборников на новом самолете была внедрена новая система поражения посторонними предметами (ППП) для предотвращения ППП при рулении, разбеге и взлете за счет использования выдвижных экранов в каналах воздухозаборников. Для повышения курсовой и поперечной устойчивости за счет повышения эффективности соответствующих рулей существенно переработано оперение. Два вертикальных стабилизатора были широко расставлены на усиленных балках по обеим сторонам гондол двигателей с оптимальным положением для стабилизаторов, выбранным в вихревой системе, создаваемой удлинителями передней кромки и консолями крыла. Это привело к значительному повышению путевой устойчивости и управляемости истребителя на больших углах атаки и скольжения. Кроме того, Т-10С был оснащен подфюзеляжным оперением, повышающим его курсовую устойчивость и устойчивость к штопору. Установка оперения на хвостовые балки обеспечила увеличение площади оперения и горизонтального стабилизатора, а также размещение обтекателей привода стабилизатора за хвостовым оперением. Изменилась и форма оперения, а изменение положения полуосей вращения стабилизаторов улучшило их флаттерные характеристики и позволило отказаться от противофлаттерных нагрузок, установленных на Т-10. Стойки шасси также были переработаны: основные стойки были снабжены «наклонной» главной шкворней, что позволяло убирать стойки в центроплан, не требуя установки складных стоек. Это также позволило уменьшить поперечное сечение несущего тела в районе ниш шасси. Стойка носового шасси была усилена и смещена назад, что позволило улучшить рулежку и снизить вероятность повреждения посторонними предметами при рулении, разбеге и взлете. В целом модификация компоновки истребителя обеспечила уменьшение миделя несущего корпуса на 15 процентов, что привело к снижению лобового сопротивления на 18-20 процентов в дозвуковом и сверхзвуковом диапазоне скоростей. Это, в сочетании с повышением грузоподъемности планера, а также поперечной и путевой устойчивости и управляемости во всех трех плоскостях на всех режимах полета, обеспечило самолету превосходную маневренность с особым упором на большие углы атаки и соответствовало требованиям, предъявляемым к радиус действия истребителя. |

Тестирование

В 1980 году, когда в Сухом полным ходом шла сборка опытного образца новой версии, на заводе в Комсомольске-на-Амуре подходила к концу сборка опытной партии. Что касается их конструкции, то они были копиями прототипов Т10-1 и Т-10-2, с той лишь разницей, что их скошенные хвосты напоминали таковые у прототипа Т10-3. Их силовая установка по-прежнему сохраняла двигатели АЛ-21Ф-3АИ. Несмотря на то, что самолеты имели мало общего с будущим серийным Су-27, было решено не снимать предсерийную партию. Было принято решение использовать их для отработки системы управления вооружением и другого оборудования по мере изготовления первых Т-10С и прохождения начальных этапов программы испытаний. Это должно было компенсировать неизбежное отставание от графика в связи с необходимостью переоснащения производственных линий для изготовления самолетов новой конфигурации.  На Т10-7 и Т10-12 определялись основные характеристики истребителя новой компоновки, его устойчивость и управляемость, а также оценивалась новая силовая установка с верхним расположением вспомогательных редукторов. Однако обоим самолетам не суждено было летать долго. 3 сентября 1981 Т-10-7 был потерян из-за неисправности топливной системы. Владимиру Ильюшину пришлось пробивать, а истребитель с почти пустыми баками врезался в землю огненным шаром. 23 декабря 1981 года разбился и Т10-12 из-за входа в неуправляемый штопор при торможении с максимальной скорости. Носовая часть планера была разрушена, в результате чего самолет ударился о землю. В авиакатастрофе погиб летчик-испытатель Александр Комаров. На Т10-7 и Т10-12 определялись основные характеристики истребителя новой компоновки, его устойчивость и управляемость, а также оценивалась новая силовая установка с верхним расположением вспомогательных редукторов. Однако обоим самолетам не суждено было летать долго. 3 сентября 1981 Т-10-7 был потерян из-за неисправности топливной системы. Владимиру Ильюшину пришлось пробивать, а истребитель с почти пустыми баками врезался в землю огненным шаром. 23 декабря 1981 года разбился и Т10-12 из-за входа в неуправляемый штопор при торможении с максимальной скорости. Носовая часть планера была разрушена, в результате чего самолет ударился о землю. В авиакатастрофе погиб летчик-испытатель Александр Комаров. Установить все причины крушения оказалось невозможным. Однако в 1983 года, летчик-испытатель Сухого Николай Садовников.

в похожей ситуации оказался, летая на одном из первых серийных Су-27 — Т10-17. Во время маловысотного скоростного

в горизонтальном полете у истребителя Садовникова были разрушены предкрылок передней кромки и часть панели крыла, осколки повредили вертикальную

стабилизаторы. В 1982 году к программе испытаний нового истребителя присоединились первые самолеты новой конфигурации, изготовленные в Комсомольске-на-Амуре, а именно: Т10-15 (впоследствии переделанный в рекордсмен Р-42), Т10-16 и выше. упомянутый Т10-17. Вылет первого серийного Су-27 состоялся 2 июня 19 г. В 1984 году первые Су-27 поступили на вооружение ВВС СССР, а к концу следующего года было выпущено еще почти сто истребителей, а также произошел массовый переход частей ВВС и ПВО на новый истребитель . Совместные госиспытания Су-27 завершились в середине 80-х годов. Его результаты свидетельствовали о том, что получился действительно выдающийся самолет, не имеющий себе равных среди истребителей по маневренности, дальности полета и боевой эффективности. Однако отдельные компоненты авионики потребовали проведения дополнительных испытаний по специальным программам после завершения совместных государственных испытаний. Решив проблемы с авионикой, в 1990 Су-27 был официально принят на вооружение авиации ВВС и ПВО СССР. |

Из статьи, опубликованной в группе новостей rec.aviation.military в 1999 году.

я часть |

II часть |

III часть

Российский самолет в деталях |

Вернемся к музею самолетов.

Украинские Су-27, по-видимому, теперь тоже вооружены противорадиоактивными ракетами Ракеты, или ВРЕДА. Это сделало бы Су-27 вторым украинским боевым самолетом (о котором мы знаем), получившим ракеты, после МиГ-29 Fulcrum. На прошлой неделе появилось официальное видео, на котором украинские МиГ-29 стреляют из HARM, подробнее о нем можно прочитать здесь.

Следует подчеркнуть, что мы еще не знаем наверняка, является ли изображение подлинным и не подвергалось манипуляциям, но в настоящее время нет особых причин полагать, что оно не настоящее. Мы также получили подтверждение от одного источника, предполагающего, что оно является подлинным. Дата и местонахождение изображения остаются неизвестными.

На нем изображен украинский Су-27 снизу с HARM, установленными на внутренних подкрыльевых пилонах, которые обычно предназначены для ракет класса «воздух-воздух» средней дальности (ЗРС). Внешние подкрыльевые пилоны несут зенитные ракеты Р-73 (AA-11 Archer) ближнего действия с инфракрасным наведением, а пилоны на воздухозаборниках двигателей — зенитные ракеты Р-27ЭР (AA-10 Alamo) с радиолокационным наведением увеличенной/средней дальности. . Как видно ниже, дополнительная длина модели R-27ER (в целом 15 футов 8 дюймов) хорошо сопоставима с AGM-88, длина которых, по данным ВВС США, составляет 13 футов 8 дюймов. Это тоже говорит о подлинности изображения.

через Twitter Как мы уже обсуждали ранее, противорадиолокационные ракеты, такие как AGM-88, в первую очередь предназначены для наведения на вражеские излучатели сигналов, особенно радары ПВО, особенно те, которые непосредственно связаны с ракетами класса «земля-воздух». системы и нейтрализовать их. С самого начала конфликта ВВС Украины призывали к подавлению возможностей противовоздушной обороны противника (SEAD), чтобы противостоять угрозе со стороны российских ракет класса «земля-воздух».

Помимо HARM, Су-27 несколько необычен тем, что имеет более старую схему окраски, возможно, схему «осколка», а не более поздний «цифровой» камуфляж, включая фальшивый фонарь кабины, окрашенный под носовая часть фюзеляжа, разработанная для того, чтобы вражескому пилоту было труднее определить расположение самолета во время воздушного боя в пределах видимости.

Зеленые обтекатель и хвостовое оперение также являются редкостью, в основном они встречались на ранних этапах советской и постсоветской карьеры Су-27. Тем не менее, похоже, что по крайней мере некоторые украинские фланкеры снова получают зеленые обтекатели и крышки плавников, поскольку они проходят ремонт. Также может случиться так, что это старый планер, который недавно был реактивирован и сохранил свою первоначальную цветовую схему.

Су-27 ВВС Украины с зеленым обтекателем и законцовками хвостового оперения в аэропорту Киев-Гостомель в сентябре 2008 г. на востоке Донбасса в 2014 году как с зеленым обтекателем, так и с фальшфонарем, правда, на этот раз в конфигурации «воздух-воздух».

Тем не менее, вывод, похоже, таков, что Су-27 теперь также вооружены HARM, поскольку ВВС Украины продолжают развивать свои недавно представленные западные средства подавления и уничтожения ПВО противника.

Внедрение HARM в ВВС Украины — это то, что мы подробно освещали в последние недели. Во-первых, о существовании HARM в Украине стало известно по неофициальным каналам. Впоследствии в сети появилось больше свидетельств об обломках ракет, и, наконец, официальные лица США подтвердили передачу этого оружия и то, что оно использовалось «самолетами МиГ». Хотя это заявление было воспринято как относящееся к МиГ-29 — единственному МиГ-29 типа Микояна, который в настоящее время эксплуатируется Украиной, — прошло еще несколько дней, прежде чем официальные лица окончательно подтвердили, что украинские МиГ-29s получил возможность.

Видео, которое включает кадры запуска украинских МиГ-29 высокоскоростными противорадиолокационными ракетами AGM-88:

youtube.com/embed/b5nWxN1ymW4?feature=oembed&rel=0&enablejsapi=1″ allowfullscreen=»»>Теперь, похоже, к ним присоединился Су-27. Конечно, вполне возможно, что так было с самого начала. В конце концов, западное официальное лицо, называющее любой истребитель советской разработки «самолетом МиГ» в качестве общего термина, не было чем-то необычным.

Возможно также, что Су-27 на снимке проходил какие-то испытания, возможно, с целью дальнейшей интеграции, и пока не используется в боевых действиях с этой платформы. Однако наличие зенитно-ракетных комплексов на самолете позволяет предположить, что на момент фотографирования он вполне мог выполнять боевое задание.

На видео МиГ-29, вооруженных HARM, которое мы видели до сих пор, можно предположить, что эти ракеты были интегрированы в этот самолет довольно низкотехнологичным способом. Хотя кабины этих самолетов были оснащены коммерчески доступными устройствами спутниковой навигации Garmin, они не являются обязательным условием для HARM и просто используются для более точной навигации.

Имеются также некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, на МиГ-29 компьютер вооружения самолета «думает», что ВРЕД — это ЗРК Р-27, причем выбор пуска для противорадиолокационной ракеты, по-видимому, такой же, как и для воздушно- ракета «воздух». Также были предположения, что в кабине HARM на самом деле обозначается как Р-27П/ЭП, менее известная (воздух-воздух) антирадиационная версия ракеты, но неясно, будет ли это быть обязательным условием использования.

Тем не менее, более тонкие детали того, как ВВС Украины на самом деле используют свои HARM, от идентификации цели до запуска, остаются неясными. В этой предыдущей статье обсуждаются некоторые из различных вариантов использования HARM от МиГ-29, и то же самое относится к Су-27, который несет то же основное вооружение, что и МиГ-29.

Однако, если HARM будут использоваться в так называемом режиме Pre-Briefed, что представляется вероятным, то Су-27 действительно будет иметь ряд преимуществ перед МиГ-29. В этом методе HARM запускается «вслепую» с максимально возможного расстояния, при этом самолет-носитель летит на высокой скорости. Это обеспечивает поднятую траекторию, которая дольше удерживает ракету в воздухе, давая ГСН больше времени для захвата цели.

В этом методе HARM запускается «вслепую» с максимально возможного расстояния, при этом самолет-носитель летит на высокой скорости. Это обеспечивает поднятую траекторию, которая дольше удерживает ракету в воздухе, давая ГСН больше времени для захвата цели.

По летно-техническим характеристикам и дальности полета Су-27 по некоторым параметрам превосходит МиГ-29.

Обладая большей мощностью, Су-27 обычно может летать быстрее, чем МиГ-29, хотя их максимальная скорость в целом одинакова, около 2,3 Маха без оружия, но этот предел не имеет отношения к реальным операциям. Су-27 также может летать несколько выше, чем МиГ, в большинстве сценариев. Это вполне может помочь сделать его более эффективным HARM-шутером.

Су-27 обладает гораздо большей дальностью полета, чем МиГ-29, что позволяет ему летать гораздо дальше от своей базы, какое-то время бездельничать и нацеливаться на российские системы ПВО ближе к линии фронта. Если стрелкам Су-27 по активным излучателям угроз передаются внешние разведывательные данные, это время ожидания может быть очень полезным. Он также может нести более мощную нагрузку «воздух-воздух», сохраняя при этом HARM, по сравнению с МиГ-29..

Если стрелкам Су-27 по активным излучателям угроз передаются внешние разведывательные данные, это время ожидания может быть очень полезным. Он также может нести более мощную нагрузку «воздух-воздух», сохраняя при этом HARM, по сравнению с МиГ-29..

Кажется, в прошлом Украина уже использовала дальнобойные Су-27 для выполнения некоторых специальных миссий. В частности, эти самолеты использовались для дерзкой атаки на остров Змеиный, по-видимому, с использованием свободнопадающих бомб при высокоскоростной доставке на малых высотах.

Редкое изображение Су-27 с бомбами свободного падения. Этот экземпляр хранится в Музее ВВС Украины в Виннице. Георгий Чернилевский/Wikimedia CommonsОчевидным недостатком использования Су-27 для SEAD/DEAD является тот факт, что он остается основным истребителем ПВО в ВВС Украины и крайне необходим для защиты ключевых объектов от атак российской авиации и крылатых ракет.

Доступных Су-27 также пропорционально меньше.

До февральского вторжения России на действительной службе находилось менее 25 Су-27, которые эксплуатировались двумя бригадами, базирующимися в Миргороде и Озерном. Еще около 25 фланкеров вышли из строя.

Еще около 25 фланкеров вышли из строя.

Из действующих самолетов менее дюжины были незначительно модернизированы, включая усовершенствования радара N001, увеличение его дальности действия и возможностей электронного противодействия, а также общей надежности. Также добавляется некоторая дополнительная пропускная способность «воздух-земля».

Согласно данным из открытых источников, после последнего вторжения в боях было потеряно не менее четырех украинских Су-27, по крайней мере один из которых находился в районе Озерного.

Один полностью вооруженный Су-27, приземлившийся в Румынии в первый день конфликта, по неизвестным причинам позже был возвращен Украине.

В совокупности небольшой парк Су-27, доступных для Украины, в сочетании с их ограниченным потенциалом против технологически превосходящих российских истребителей, только усиливает тот факт, что Киев остро нуждается в более современных западных истребителях, таких как F-16, с сильным аргументом как можно раньше начать обучение пилотов и сопровождающих на новых типах.

основных нововведений и решений в конструкцию нового истребителя Т-10.

основных нововведений и решений в конструкцию нового истребителя Т-10. В то же время Сухой занимался разработкой традиционной неинтегрированной версии того же истребителя с двумя рядом стоящими двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа, с боковыми воздухозаборниками и двумя вертикальными стабилизаторами. В 1972, обе версии были представлены в совет ВВС для изучения и рассмотрения. Правление должно было оценить предложения трех авиационных конструкторских бюро (Сухого, Микояна и Яковлева) по разработке перспективного тактического истребителя, который должен был поступить на вооружение советских ВВС в начале 80-х годов.

В то же время Сухой занимался разработкой традиционной неинтегрированной версии того же истребителя с двумя рядом стоящими двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа, с боковыми воздухозаборниками и двумя вертикальными стабилизаторами. В 1972, обе версии были представлены в совет ВВС для изучения и рассмотрения. Правление должно было оценить предложения трех авиационных конструкторских бюро (Сухого, Микояна и Яковлева) по разработке перспективного тактического истребителя, который должен был поступить на вооружение советских ВВС в начале 80-х годов. . Су-27, имевший большую топливную дальность, большее вооружение и более совершенные системы навигации, самообороны и связи, предназначался для самостоятельных действий в составе авиагруппы в глубоком тылу противника на оперативно-тактической дальности до 250-300 км, при этом более легкий и дешевый МиГ-29действовать только на дальности до 100-150 км вглубь территории, удерживаемой противником. Система управления вооружением Су-27 должна была обеспечить успешное противодействие истребителю F-15, наиболее боеспособному истребителю того времени, доступному потенциальному противнику, а также успешное поражение при численном превосходстве менее боеспособных, но многочисленных истребителей (например, YF -17, YF-16 и J-6). Кроме того, истребитель Су-27 предназначался для поступления на вооружение Войск ПВО СССР после его соответствующего переоснащения и перевооружения.

. Су-27, имевший большую топливную дальность, большее вооружение и более совершенные системы навигации, самообороны и связи, предназначался для самостоятельных действий в составе авиагруппы в глубоком тылу противника на оперативно-тактической дальности до 250-300 км, при этом более легкий и дешевый МиГ-29действовать только на дальности до 100-150 км вглубь территории, удерживаемой противником. Система управления вооружением Су-27 должна была обеспечить успешное противодействие истребителю F-15, наиболее боеспособному истребителю того времени, доступному потенциальному противнику, а также успешное поражение при численном превосходстве менее боеспособных, но многочисленных истребителей (например, YF -17, YF-16 и J-6). Кроме того, истребитель Су-27 предназначался для поступления на вооружение Войск ПВО СССР после его соответствующего переоснащения и перевооружения. В течение 1970-75 гг. рассматривалось более 15 вариантов компоновки истребителя. Эти конфигурации различались не только общими подходами к проблеме (комплексная или классическая компоновка), но и решениями, предлагаемыми для отдельных задач (расположение двигателя и воздухозаборника, конструкция шасси, тип системы управления и т. д.). Наконец, предпочтение было отдано конструкции самолета с интегрированной статически неустойчивой компоновкой. Су-27 должен был стать первым советским неустойчивым истребителем с продольной балансировкой в полете, обеспечиваемой электродистанционной системой управления. Принятие концепции продольной статической неустойчивости (другими словами, «электронной устойчивости») сулило массу преимуществ: для балансировки самолета на большом угле атаки требовалось отклонение передней кромки предкрылка вверх с добавлением его подъемной силы к крылу. подъемной силы, что позволило значительно улучшить подъемную силу истребителя при незначительном увеличении его лобового сопротивления.

В течение 1970-75 гг. рассматривалось более 15 вариантов компоновки истребителя. Эти конфигурации различались не только общими подходами к проблеме (комплексная или классическая компоновка), но и решениями, предлагаемыми для отдельных задач (расположение двигателя и воздухозаборника, конструкция шасси, тип системы управления и т. д.). Наконец, предпочтение было отдано конструкции самолета с интегрированной статически неустойчивой компоновкой. Су-27 должен был стать первым советским неустойчивым истребителем с продольной балансировкой в полете, обеспечиваемой электродистанционной системой управления. Принятие концепции продольной статической неустойчивости (другими словами, «электронной устойчивости») сулило массу преимуществ: для балансировки самолета на большом угле атаки требовалось отклонение передней кромки предкрылка вверх с добавлением его подъемной силы к крылу. подъемной силы, что позволило значительно улучшить подъемную силу истребителя при незначительном увеличении его лобового сопротивления. За счет применения комплексной статически неустойчивой компоновки Су-27 должен был приобрести выдающуюся маневренность, позволяющую истребителю изменять высоту полета, недоступную для истребителей типовой компоновки, и увеличивать дальность полета до 4000 км без подвесных топливных баков. Ни один другой серийный истребитель в мире не имел подобных характеристик.

За счет применения комплексной статически неустойчивой компоновки Су-27 должен был приобрести выдающуюся маневренность, позволяющую истребителю изменять высоту полета, недоступную для истребителей типовой компоновки, и увеличивать дальность полета до 4000 км без подвесных топливных баков. Ни один другой серийный истребитель в мире не имел подобных характеристик. В носовой части фюзеляжа располагалась встроенная радиолокационная станция, прикрытая радиопрозрачным носовым обтекателем, а также кабина с фонарём, обеспечивающим хороший обзор во всех направлениях.

В носовой части фюзеляжа располагалась встроенная радиолокационная станция, прикрытая радиопрозрачным носовым обтекателем, а также кабина с фонарём, обеспечивающим хороший обзор во всех направлениях.

РЛС Н001 создана НПО «Фазотрон» под руководством Виктора Гришина. Система обнаружения и локации на основе оптики ОЛС-27, сочетающая в себе приемно-сопровождающий ИК-локатор и лазерный дальномер, разработана московским Центральным конструкторским бюро «Геофизика» под руководством главного конструктора Д.Хорола.

РЛС Н001 создана НПО «Фазотрон» под руководством Виктора Гришина. Система обнаружения и локации на основе оптики ОЛС-27, сочетающая в себе приемно-сопровождающий ИК-локатор и лазерный дальномер, разработана московским Центральным конструкторским бюро «Геофизика» под руководством главного конструктора Д.Хорола. Первый опытный образец, получивший обозначение Т10-1, был построен в начале 1977 года. Из-за отсутствия двухконтурных ТРДД АЛ-31Ф прототип был оснащен двумя двигателями АЛ-21Ф-3АИ — модифицированной версией серийного АЛ-21Ф. Двигатель -3А устанавливался на другие истребители разработки Сухого (Су-17, Су-24). После завершения необходимых наземных проверок и обкаток все было готово к испытательным полетам и 20 мая 1977 Владимир Ильюшин, главный пилот Сухого, поднял Т10-1 в первый полет. Первый прототип использовался для оценки его основных летных характеристик, а также устойчивости и управляемости.

Первый опытный образец, получивший обозначение Т10-1, был построен в начале 1977 года. Из-за отсутствия двухконтурных ТРДД АЛ-31Ф прототип был оснащен двумя двигателями АЛ-21Ф-3АИ — модифицированной версией серийного АЛ-21Ф. Двигатель -3А устанавливался на другие истребители разработки Сухого (Су-17, Су-24). После завершения необходимых наземных проверок и обкаток все было готово к испытательным полетам и 20 мая 1977 Владимир Ильюшин, главный пилот Сухого, поднял Т10-1 в первый полет. Первый прототип использовался для оценки его основных летных характеристик, а также устойчивости и управляемости. Показания самописца «черного ящика» показали, что истребитель попал в неисследованный резонансный режим, что привело к распаду самолета в воздухе. Это произошло так быстро, что заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Евгений Соловьев не успел катапультироваться. Послебоевая проверка установила истинные причины трагедии и позволила разработчику внести необходимые изменения в конструкцию истребителя. В течение 1978 подготовка к серийному производству Су-27 велась на Гагаринском машиностроительном заводе, расположенном в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре. В то же время механический завод им. Сухого приступил к сборке еще двух прототипов Су-27. В отличие от первых двух прототипов, эти два истребителя должны были оснащаться двигателями АЛ-31Ф. Новая силовая установка стала легче на 500 кг, ее тяга на 12 процентов выше, чем у предшественника, при меньшем расходе топлива. По сравнению с АЛ-21Ф-3 двигатели АЛ-31Ф имели меньшие диаметр и длину, а их сопла имели систему управления вторичным (обводным) каналом.

Показания самописца «черного ящика» показали, что истребитель попал в неисследованный резонансный режим, что привело к распаду самолета в воздухе. Это произошло так быстро, что заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Евгений Соловьев не успел катапультироваться. Послебоевая проверка установила истинные причины трагедии и позволила разработчику внести необходимые изменения в конструкцию истребителя. В течение 1978 подготовка к серийному производству Су-27 велась на Гагаринском машиностроительном заводе, расположенном в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре. В то же время механический завод им. Сухого приступил к сборке еще двух прототипов Су-27. В отличие от первых двух прототипов, эти два истребителя должны были оснащаться двигателями АЛ-31Ф. Новая силовая установка стала легче на 500 кг, ее тяга на 12 процентов выше, чем у предшественника, при меньшем расходе топлива. По сравнению с АЛ-21Ф-3 двигатели АЛ-31Ф имели меньшие диаметр и длину, а их сопла имели систему управления вторичным (обводным) каналом. 23 августа 19 г.79 января Владимир Ильюшин поднял Т10-3 в первый полет. Через два месяца к летным испытаниям присоединился и Т10-4. Сначала оба самолета использовались для летных испытаний двигателей. Затем Т10-3 был переработан для дальнейших испытаний на полигоне Нитка в поддержку разработки корабельного варианта Су-27, а Т10-4 использовался для дальнейшей отработки системы управления вооружением.

23 августа 19 г.79 января Владимир Ильюшин поднял Т10-3 в первый полет. Через два месяца к летным испытаниям присоединился и Т10-4. Сначала оба самолета использовались для летных испытаний двигателей. Затем Т10-3 был переработан для дальнейших испытаний на полигоне Нитка в поддержку разработки корабельного варианта Су-27, а Т10-4 использовался для дальнейшей отработки системы управления вооружением. .. самого главного конструктора Михаила Симонова. По словам специалистов СибНИА, проводивших основную часть аэродинамических исследований по программе Су-27, на этапе создания истребителя было допущено несколько ошибок. Сочетание принятой формы крыла в плане и конфигурации удлинения передней кромки приводило к преждевременному отрыву вихревого потока: нестационарное обтекание крыла начиналось уже при угле атаки 8-10°, что приводило к ухудшению грузоподъемности планера, вибрация и снижение поперечной устойчивости. Конфигурация хвостового оперения, разработанная для Т10, не обеспечивала требуемой эффективности продольных рулей, приборов поперечной и путевой устойчивости. Испытания Т-10 в аэродинамической трубе, проведенные СибНИА в 1975-76 указывало на то, что существует небольшая вероятность разработки высокоманевренного истребителя без предварительного решения вышеперечисленных проблем.

.. самого главного конструктора Михаила Симонова. По словам специалистов СибНИА, проводивших основную часть аэродинамических исследований по программе Су-27, на этапе создания истребителя было допущено несколько ошибок. Сочетание принятой формы крыла в плане и конфигурации удлинения передней кромки приводило к преждевременному отрыву вихревого потока: нестационарное обтекание крыла начиналось уже при угле атаки 8-10°, что приводило к ухудшению грузоподъемности планера, вибрация и снижение поперечной устойчивости. Конфигурация хвостового оперения, разработанная для Т10, не обеспечивала требуемой эффективности продольных рулей, приборов поперечной и путевой устойчивости. Испытания Т-10 в аэродинамической трубе, проведенные СибНИА в 1975-76 указывало на то, что существует небольшая вероятность разработки высокоманевренного истребителя без предварительного решения вышеперечисленных проблем. Михаил Симонов был убежденным сторонником такого подхода, но руководство Минавиапрома было другого мнения. Конструктор Е.А.Иванов не стал слишком рисковать, кардинально переделывая конструкцию. В результате первые Су-27 прошли испытания в исходной конфигурации. Летные испытания Т10-1 и Т10-3 подтвердили сомнения сибирских аэродинамиков. Чтобы компенсировать снижение эффективности вертикального оперения, приводящее к снижению путевой устойчивости истребителя при большом угле атаки, по рекомендации ЦАГИ первые самолеты снабдили надкрыльевыми ограждениями. Однако ограждения уменьшили грузоподъемность планера и свели на нет преимущество использования корневых удлинителей передней кромки.

Михаил Симонов был убежденным сторонником такого подхода, но руководство Минавиапрома было другого мнения. Конструктор Е.А.Иванов не стал слишком рисковать, кардинально переделывая конструкцию. В результате первые Су-27 прошли испытания в исходной конфигурации. Летные испытания Т10-1 и Т10-3 подтвердили сомнения сибирских аэродинамиков. Чтобы компенсировать снижение эффективности вертикального оперения, приводящее к снижению путевой устойчивости истребителя при большом угле атаки, по рекомендации ЦАГИ первые самолеты снабдили надкрыльевыми ограждениями. Однако ограждения уменьшили грузоподъемность планера и свели на нет преимущество использования корневых удлинителей передней кромки. Во-первых, разработчикам авионики не удалось уложиться в ограничения по массе, установленные в технических требованиях к авионике. Суммарный перевес авионики составил несколько сотен килограммов, что, естественно, привело к увеличению общей массы самолета, ухудшило его маневренность и уменьшило дальность полета. Во-вторых, заявленный в ТТД удельный расход топлива двигателя также не был достигнут разработчиком. Правда, вопрос был решен позже, когда требования к удельному расходу топлива двигателя оказались непосильными, и выполнить их тогда было невозможно. Несмотря на существенные недостатки Т-10, выявленные в ходе исследований и летных испытаний, Евгений Иванов все же надеялся на возможность постепенного оттачивания этой компоновки за счет незначительных конструктивных доработок, увеличения запаса топлива и т. д. В противном случае Михаил Симонов упорно настаивал на радикальном переделка самолетов, так как уже в 1976-77 группа его подчиненных совместно с учеными СибНИА самостоятельно разработала, а затем испытала в аэродинамической трубе новую компоновку планера, лишенную тех недостатков, которых предыдущая компоновка в избытке имела.

Во-первых, разработчикам авионики не удалось уложиться в ограничения по массе, установленные в технических требованиях к авионике. Суммарный перевес авионики составил несколько сотен килограммов, что, естественно, привело к увеличению общей массы самолета, ухудшило его маневренность и уменьшило дальность полета. Во-вторых, заявленный в ТТД удельный расход топлива двигателя также не был достигнут разработчиком. Правда, вопрос был решен позже, когда требования к удельному расходу топлива двигателя оказались непосильными, и выполнить их тогда было невозможно. Несмотря на существенные недостатки Т-10, выявленные в ходе исследований и летных испытаний, Евгений Иванов все же надеялся на возможность постепенного оттачивания этой компоновки за счет незначительных конструктивных доработок, увеличения запаса топлива и т. д. В противном случае Михаил Симонов упорно настаивал на радикальном переделка самолетов, так как уже в 1976-77 группа его подчиненных совместно с учеными СибНИА самостоятельно разработала, а затем испытала в аэродинамической трубе новую компоновку планера, лишенную тех недостатков, которых предыдущая компоновка в избытке имела. Следует отдать должное М.П.Симонову (в 1979 г. перешедшему на работу в Минавиапром, чтобы вернуться в Сухой генеральным конструктором в 1983 г.), сумевшему убедить руководство рискнуть радикальным изменением конфигурации истребителя, уже прошедшей тесты к тому времени. Со временем это решение оказалось правильным и привело к созданию самолета, который до сих пор — почти два десятилетия спустя — считается одним из лучших боевых самолетов в мире. Начав производство Су-27 в его окончательной конфигурации, Сухой подтвердил свою репутацию мирового лидера авиационной промышленности в соответствии со своей давней традицией никогда не выпускать на вооружение посредственные самолеты.

Следует отдать должное М.П.Симонову (в 1979 г. перешедшему на работу в Минавиапром, чтобы вернуться в Сухой генеральным конструктором в 1983 г.), сумевшему убедить руководство рискнуть радикальным изменением конфигурации истребителя, уже прошедшей тесты к тому времени. Со временем это решение оказалось правильным и привело к созданию самолета, который до сих пор — почти два десятилетия спустя — считается одним из лучших боевых самолетов в мире. Начав производство Су-27 в его окончательной конфигурации, Сухой подтвердил свою репутацию мирового лидера авиационной промышленности в соответствии со своей давней традицией никогда не выпускать на вооружение посредственные самолеты. конструкторским бюро и СибНИА (в СибНИА работы возглавил кандидат технических наук Станислав Кашафутдинов) в результате были определены направления модификации исходной конфигурации. С разработкой этих указаний различия в конструкции Т-10С и Т-10 стали еще более очевидными. В итоге стало ясно, что конструкторам предстоит разработать совсем другой самолет. По словам Михаила Симонова, единственное, что Т-10С унаследовал от своего предшественника Т-10, это колеса основных стоек шасси и катапультное кресло. Только общие принципы, заложенные для Су-27 самим П.О.Сухим, такие как интегральная компоновка планера, статически неустойчивая конструкция с задним расположением центра тяжести, электродистанционная система управления, размещение двигателей в изолированных мотогондолах с фюзеляжем. навесные воздухозаборники и т. д. были сохранены.

конструкторским бюро и СибНИА (в СибНИА работы возглавил кандидат технических наук Станислав Кашафутдинов) в результате были определены направления модификации исходной конфигурации. С разработкой этих указаний различия в конструкции Т-10С и Т-10 стали еще более очевидными. В итоге стало ясно, что конструкторам предстоит разработать совсем другой самолет. По словам Михаила Симонова, единственное, что Т-10С унаследовал от своего предшественника Т-10, это колеса основных стоек шасси и катапультное кресло. Только общие принципы, заложенные для Су-27 самим П.О.Сухим, такие как интегральная компоновка планера, статически неустойчивая конструкция с задним расположением центра тяжести, электродистанционная система управления, размещение двигателей в изолированных мотогондолах с фюзеляжем. навесные воздухозаборники и т. д. были сохранены. Законцовки крыла Ogyval уступили место традиционным законцовкам с постоянным углом стреловидности передней кромки с пилонами для ракет класса «воздух-воздух», что привело, во-первых, к отказу от грузов, препятствующих флаттеру, которые несли Т-10, и, во-вторых, к увеличению количества ракет с восьми до 10. Площадь крыла увеличилась с 59,4 кв. м до 62 кв. м при кардинальном изменении механизации крыла. Элероны и закрылки заменены на унифицированные органы управления — флапероны, передние кромки крыла снабжены предкрылками (у Т-10 не было механизированных носок), обеспечен режим автоматического адаптивного отклонения флаперонов и предкрылков, обеспечивающий концепция полета истребителя «полярная кривая». Подъемные характеристики планера были повышены за счет применения новых крыльев и передних кромок при сохранении отрицательного момента тангажа на положительных углах атаки и значительном расширении диапазона рабочих углов атаки, что обеспечило удовлетворительную поперечную устойчивость и предотвратило бафтинг.

Законцовки крыла Ogyval уступили место традиционным законцовкам с постоянным углом стреловидности передней кромки с пилонами для ракет класса «воздух-воздух», что привело, во-первых, к отказу от грузов, препятствующих флаттеру, которые несли Т-10, и, во-вторых, к увеличению количества ракет с восьми до 10. Площадь крыла увеличилась с 59,4 кв. м до 62 кв. м при кардинальном изменении механизации крыла. Элероны и закрылки заменены на унифицированные органы управления — флапероны, передние кромки крыла снабжены предкрылками (у Т-10 не было механизированных носок), обеспечен режим автоматического адаптивного отклонения флаперонов и предкрылков, обеспечивающий концепция полета истребителя «полярная кривая». Подъемные характеристики планера были повышены за счет применения новых крыльев и передних кромок при сохранении отрицательного момента тангажа на положительных углах атаки и значительном расширении диапазона рабочих углов атаки, что обеспечило удовлетворительную поперечную устойчивость и предотвратило бафтинг.

На нижнюю поверхность воздухозаборников были добавлены дополнительные аппарели воздухозаборника.

На нижнюю поверхность воздухозаборников были добавлены дополнительные аппарели воздухозаборника. Пневматические тормоза — створки основных стоек шасси, которые использовались в более ранней версии и от которых отказались из-за флаттера горизонтальной поверхности управления, вызванного их выдвижением, — были вытеснены большим воздушным тормозом, установленным за кабиной.

Пневматические тормоза — створки основных стоек шасси, которые использовались в более ранней версии и от которых отказались из-за флаттера горизонтальной поверхности управления, вызванного их выдвижением, — были вытеснены большим воздушным тормозом, установленным за кабиной.

Первый самолет предсерийной партии, получивший обозначение Т10-5, был построен 19 июля.80, за которыми в том же году последовали Т10-6 и Т10-9 (номера 7 и 8 были присвоены первым Т-10С). В 1981 году Комсомольский завод выпустил еще два истребителя — Т10-10 и Т10-11, таким образом изготовив пять летных прототипов самолетов предсерийной партии, получивших обозначение Су-27, тип Т10-5, чтобы отличить их от будущих серий. построенный самолет. К 1982 г. было изготовлено девять самолетов начальной конфигурации и один для статических испытаний, в том числе собранные на заводе Сухого.

Первый самолет предсерийной партии, получивший обозначение Т10-5, был построен 19 июля.80, за которыми в том же году последовали Т10-6 и Т10-9 (номера 7 и 8 были присвоены первым Т-10С). В 1981 году Комсомольский завод выпустил еще два истребителя — Т10-10 и Т10-11, таким образом изготовив пять летных прототипов самолетов предсерийной партии, получивших обозначение Су-27, тип Т10-5, чтобы отличить их от будущих серий. построенный самолет. К 1982 г. было изготовлено девять самолетов начальной конфигурации и один для статических испытаний, в том числе собранные на заводе Сухого. Благодаря только высокому мастерству летчика (который впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза и поставил немало

мировые рекорды), боевой вылет не закончился аварией. Николай Садовников посадил поврежденный истребитель с отсутствующей частью крыла.

и обрезанный хвост, таким образом предоставляя разработчикам ценную информацию, над которой они должны поразмыслить. Позднее выяснилось, что

Благодаря только высокому мастерству летчика (который впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза и поставил немало

мировые рекорды), боевой вылет не закончился аварией. Николай Садовников посадил поврежденный истребитель с отсутствующей частью крыла.