Самолет Ту-155: фото

Ту-155 — эксперимент, являющийся модификацией Ту-154. Этот самолет на водороде создан для испытаний СУ, которая действует на криотопливе. Разработка принадлежала Московскому машиностроительному заводу «Опыт», который в 1989 году был переименован в КБ им. Туполева.

История возникновения проекта

В семидесятых в связи с мировыми проблемами по добыче нефти и общим энергокризисом резко стоял вопрос поиска альтернативного топлива. В Советском Союзе развернули научно-исследовательскую программу с различными бюро и институтами, чтобы сделать водородное топливо частью промышленности. Пока одни институты пытались внедрить «криогенное» топливо в сельское хозяйство, другие работали над той же задачей авиастроительной промышленности, и этот проект получил название «Холод».

Проект Ту-155 появился на свет в 1988 году под началом главного конструктора В. А. Андреева. Цель проекта — создание летающей лаборатории для экспериментов с большим количеством криогенного топлива (см.

Плюсов такого проекта было несколько. Перечислим их:

- внедрение нового вида топлива;

- перевозка людей выйдет дешевле — экономическая выгода «налицо»;

- доставка топливо упрощена;

- улучшение экологии при использовании сжатого водорода;

- это даст толчок в развитии космической и гиперзвуковой авиации.

Самолет Ту-155 совершил свой первый тридцатиминутный полет в середине апреля того же года с заслуженным летчиком-испытателем СССР Севанькаевым на борту. Также на борту было еще два пилота и бортинженер-испытатель.

Как выяснилось, криогенное топливо оправдало ожидания. Помимо экологического фактора, стало ясно, что он втрое эффективнее по удельной способности, чем любое другое горючее топливо, используемое в то время, а также он подойдет для разных СУ.

Всего было проведено более сотни экспериментальных полетов, в том числе на жидком водороде, а также благодаря этому было установлено четырнадцать мировых рекордов.

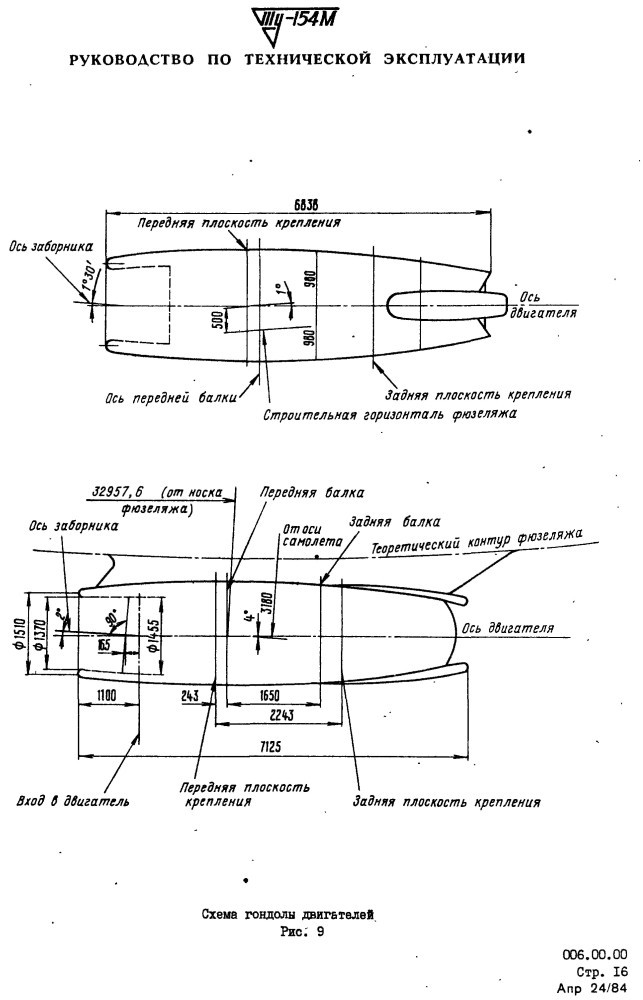

На лайнере имелось три силовые установки. Две из них — двухконтурные турбореактивные двигатели HK-8-2, работающие на керосине. Они были расположены по бокам, а в середине находилась еще одна СУ, действующая от водорода, самарская двухконтурная HK-88.

Топливо находилось в хвосте фюзеляжа, в баке с системой давления и объемом 18 м3. Жидкий водород как топливо использовали только год. После в ход пошел сжатый газ в доработанном двигателе НК-89. Эта СУ отрабатывалась для ВКС Ту-2000.

В дальнейшем ТРДД были сняты, а НК-88, разработанный под началом академика Н.Д. Кузнецова, оставили. Надо отметить, что Кузнецов уделил особое внимание при разработке двигателя на пожаробезопасность.

Из-за дефицита нефтяного топлива, цены на сжиженный природный газ (СПГ) продолжали падать, что становилось экономически выгодным по всем показателям: дешевле, эффективнее и экологичнее!

Конструкция самолета

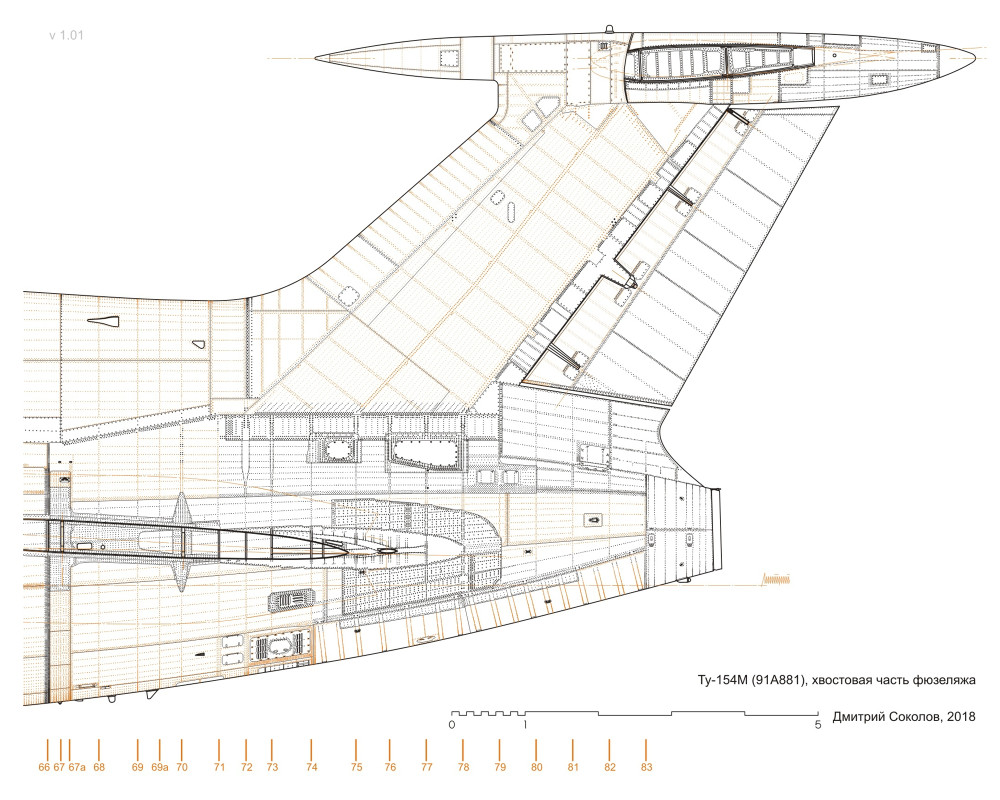

В чем отличия Ту-155 от Ту-154? Какие изменения были внесены в лайнер? Во-первых, в хвосте фюзеляжа был выделен изолированный отсек с теплозащитным баком под криогенное топливо температурой -253оС. Во-вторых, экспериментальным путем создан криогенный топливный комплекс и его система управления, которая была значительно улучшена.

Во-вторых, экспериментальным путем создан криогенный топливный комплекс и его система управления, которая была значительно улучшена.

Систем топливного комплекса было семь: тушение пожара водой, КК топлива, газового контроля, заправка, ТВ-контроль, пневмопитание и энергоснабжение. Благодаря этому можно было экспериментировать с большим количеством нового доступного топлива, а это помогло советской науке двигаться и развиваться ускоренными темпами: улучшенное оборудование, новые системы, процессы, технологичные разработки, новое применение испытаний и возможности, эффективность приемов испытаний, методы безопасности.

Параллельно это помогло и новым наработкам для грузопассажирских лайнеров. Советский Союз стал интересен всему миру благодаря своим наработкам в этой области, с нами хотели сотрудничать международные организации. При первом полете английские журналисты снимали все на видео: заправку, полет, посадку. Летели параллельно на Ту-154 вместе с командой разработчиков, и документировали происходящее.

К девяностым годам в России уже имелась база предприятий, которые отвечали за отраслевые кооперации по созданию «криосистем». В самолете также присутствовали три системы. Одна отвечала за отсутствие воздуха в теплоизоляционных секторах. Вторая система — азотная, использовалась для отслеживания утечек топлива и замещала атмосферу в тех отсеках, где не нужен воздух. Третья система — гелевая, она управляла механизмами СУ (в экспериментальном самолете баллоны с гелием находились прямо в салоне).

Заправка криогенным топливом

Все довольно прозаично. На аэродроме прикатывались два грузовых автомобиля. Один с азотом, второй — со сжиженным газом. Азотом продувалась вся топливная система, для необходимости создания нужной атмосферы, после чего заправщик заполнял бак криогенным топливом. В то время мир нуждался в замене нефтепродуктов, но нашлись и те, кто был против этого.

Модификации Ту-155

В дальнейшем планировалось три варианта использования самолета.

- Ту-136 с использованием криогенной СУ.

- Ту-156 с СУ HK-89 с нагрузкой в 14 т.

- Ту-206 пассажирский лайнер на криогенном топливе для двух сотен пассажиров.

Криогенное топливо «за» и «против»

Как писалось выше, некоторые были против криогенного топлива. Ударившись в расчеты, они пытались доказать, что затраченные ресурсы на данный вид топливо невыгодны стране.

Основная версия такова: производство водорода влечет за собой разложение воды. Отталкиваясь от курса физики в средней школе, гидролиз занимает столько же энергии, сколько будет затрачено на сгорание топлива. Т. е. добавим к этому энергию, которая затрачивается на производство сжиженного водорода и уже ясно, что это превышение энергии. Да и само сжижение газа занимает 75% от энергии при сжигании.

Сжижают и выделяют водород обычно на теплоэлектростанциях, где коэффициент полезного действия примерно сорок процентов. Добавим к этому транспортировку, и при хорошем раскладе получается, что на один джоуль энергии сгорания топлива нужно четыре джоуля. По более реальным прогнозам — двенадцать джоулей. Неоптимистично, неправда ли?

По более реальным прогнозам — двенадцать джоулей. Неоптимистично, неправда ли?

Как улучшить эти прогнозы?! Во-первых, нужна более дешевая электроэнергия, а, значит, можно использовать и солнечную энергию! Во-вторых, это не единственный дешевый источник электроэнергии. Уже в то время был огромный технологический выбор.

Но остановимся на солнечной энергии более подробно. Даже после расщепления молекулы воды выхлоп водорода оказывался маловат, т. к. молекулы также быстро вступали в обратную реакцию, превращаясь в воду. В игру вступили армянские умы, объединив электролиз с фотолизом.

В пример полупроводники солнечных батарей. Электрический ток помогал разложить воду. Выхлоп опять же был невелик, и цифры не радовали. Получается, каждому аэродрому нужно было бы иметь какую-то огромную переоборудованную площадь по добыче сжиженного водорода. Страсти не утихали, поэтому обратились с данным вопросом к главному конструктору. На что тот ответил, что если бы все было столь печально, никто бы за это не взялся. Переоборудование аэропортов для использования нового топлива выйдет всего на 5% дороже летного часа, что легко окупится за год.

Переоборудование аэропортов для использования нового топлива выйдет всего на 5% дороже летного часа, что легко окупится за год.

Летно-технические характеристики

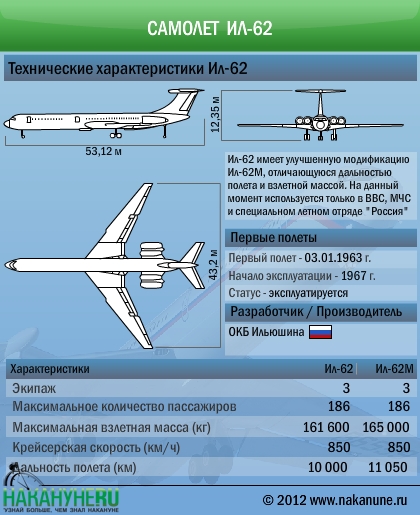

Основные ТТХ «криогенного» самолета аналогичны базовому Ту-154Б:

- Экипаж: 4 человека.

- Макс. скорость 950 км\ч.

- Взлетный вес — 98 тонн.

- Время полета на криотопливе — 120 минут.

- Дальность — 2800 километров.

- СУ —1 шт. HK-88\89 и 2 шт. HK-8-2.

- Тяга — 31500 кгс.

- Высота — 11,4 метра.

- Длина — 47,9 метров.

- Практический потолок — 11,9 км.

- Объем бака — 20 м3.

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Боевые и мирные самолеты «Туполева»

Фото: ПАО «Туполев»

В этом году исполнилось 98 лет авиационному конструкторскому бюро А. Н. Туполева, которое за время своего существования разработало около 300 проектов летательных аппаратов, более 40 из которых строились серийно. Свыше 18 тысяч самолетов под маркой «Ту» поднялись в небо.

Н. Туполева, которое за время своего существования разработало около 300 проектов летательных аппаратов, более 40 из которых строились серийно. Свыше 18 тысяч самолетов под маркой «Ту» поднялись в небо.

Один из лучших бомбардировщиков Второй мировой войны Ту-2, самый массовый отечественный авиалайнер Ту-154, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – эти и другие легендарные «тушки» в нашем материале.

АНТ-4: бомбардировщик, одетый в металл

В октябре 1922 года при Центральном аэрогидродинамическом институте усилиями Андрея Николаевича Туполева создается Комиссия по металлическому самолетостроению – прообраз будущего туполевского ОКБ. Нужно сказать, что Туполев был горячим сторонником скорейшей замены таких традиционных для самолетостроения тех лет материалов, как дерево и ткань, на более перспективный металл. Примерно в это же время советские материаловеды в результате изучения германского дюралюминия создают свой сплав для самолетов – кольчугалюминий, названный в честь Кольчугинского завода.

Туполев с соратниками всесторонне изучают новый материал и в 1925 году приходят к созданию первого в России цельнометаллического самолета АНТ-2, доказав пригодность кольчугалюминия для авиации. Следующий цельнометаллический самолет АНТ-3 уже выпускался серийно и демонстрировался за границей, убедительно показав, как развивается молодая советская авиация.

АНТ-4 «Страна Советов»

Одним из значимых для страны проектов становится создание в 1925 году первого отечественного тяжелого бомбардировщика АНТ-4, позже получившего имя ТБ-1. Свободнонесущий моноплан с толстым многолонжеронным крылом создавался девять месяцев. Спустя десять лет предложенная Туполевым схема станет самой популярной в мире тяжелых самолетов.

По своим техническим характеристикам и размерам АНТ-4 превосходил иностранные самолеты этого класса. Он стал первым в мире серийным цельнометаллическим двухмоторным бомбардировщиком. Гордиться было чем, и новый самолет решили показать за рубежом. Для этого с машины сняли вооружение, бомбоотсек был заделан, и самолет получил название «Страна Советов». На нем был совершен сверхдальний полет по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Перелет «Страны Советов» в США должен был не только продемонстрировать всю мощь советского самолетостроения, но и имел огромное политическое значение для налаживания отношений между странами.

На нем был совершен сверхдальний полет по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Перелет «Страны Советов» в США должен был не только продемонстрировать всю мощь советского самолетостроения, но и имел огромное политическое значение для налаживания отношений между странами.

АНТ-4 был выпущен в количестве более 200 единиц и пережил несколько модификаций. Отслужившие в армии бомбардировщики обслуживали грузопассажирские и грузовые линии «Аэрофлота». А в 1933 году была предпринята попытка создать на основе АНТ-4 воздушный авианосец, на «плечах» которого сидели два истребителя. Кроме того, АНТ-4 стал одним из первых самолетов, где ставились эксперименты по радиоуправлению и автопилотированию.

Над волнами

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, уже подготовлено тактико-техническое требование на создание нового противолодочного авиационного комплекса (ПлАК). В качестве главного кандидата рассматривается пассажирский авиалайнер Ту-204 или его вариант Ту-214. Преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда.

Преобразовывать в боевые машины хотят уже выпущенные воздушные суда.

К ракетному барьеру: флотские МиГ-31 с «Кинжалами» закроют берега России

Морские истребители с гиперзвуковыми ракетами развернут на Кольском полуострове и Камчатке

По словам источников «Известий», помимо самолетов Туполева, в состав ПлАКа войдут новые роботизированные средства охоты на субмарины, а также противолодочное вооружение. Кроме обычных гидроакустических буев и бортовой поисковой аппаратуры под контролем экипажа будут десантируемые с самолета беспилотные катера. Найденные подлодки ПлАК сможет уничтожать собственным бортовым вооружением.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в августе прошлого года сообщил о запросе Минобороны предложений по созданию нового самолета для этого комплекса. Отечественным разработчикам авиатехники предлагалось рассмотреть возможности по модернизации существующих моделей или проектированию принципиально новой машины. Ранее начальник морской авиации ВМФ РФ Игорь Кожин говорил о планах начала производства ПлАКа до 2030 года. Подготовка тактико-технического требования и определение кандидата на создание комплекса означает, что проект продвигается и надежды флота реализуемы.

Подготовка тактико-технического требования и определение кандидата на создание комплекса означает, что проект продвигается и надежды флота реализуемы.

Ту-2: хроники пикирующего бомбардировщика

В 1937-м, в том самом году, когда Чкалов и Громов на еще одном самолете Туполева АНТ-25 совершили беспосадочный перелет через Северный полюс в США, начался самый тяжелый период в жизни конструктора. Он был арестован по ложному обвинению и направлен в ЦКБ-29 – закрытое конструкторское бюро НКВД, позже получившее имя «Туполевская шарашка». Возглавив коллектив именитых конструкторов, Туполев занялся разработкой перспективных самолетов. В стенах «шарашки» был, в частности, создан Ту-2 – один из лучших серийных фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны.

Ту-2 представлял собой двухдвигательный среднеплан, выполненный целиком из металла. Изначально самолет носил номер «103», по названию туполевского отдела в ЦКБ-29. В январе 1941 года был совершен первый полет. Самолет планировалось выпускать на воронежском авиазаводе, но пока 103-й проходил испытания, началась война. В итоге серийное производство было перенесено в Омск. Туполев лично находился на производстве, как и его коллеги по КБ. Например, Сергей Павлович Королев, будущий руководитель советской космической программы, контролировал сборку фюзеляжей.

В итоге серийное производство было перенесено в Омск. Туполев лично находился на производстве, как и его коллеги по КБ. Например, Сергей Павлович Королев, будущий руководитель советской космической программы, контролировал сборку фюзеляжей.

Андрей Туполев и самолет Ту-2

Первые серийные самолеты стали поступать в войска в марте 1942 года. Около 60 бомбардировщиков успели принять участие в боевых действиях. Несмотря на хорошие отзывы летчиков о Ту-2, руководство страны принимает решение переориентировать завод на производство истребителей. Позже, когда на фронте возникла острая нехватка бомбардировщиков, это решение признали ошибочным, и в 1943 году выходит указ о восстановлении производства Ту-2.

На протяжении всей Великой Отечественной войны Ту-2 продолжал дорабатываться. Крупносерийное производство было запущено весной 1944 года. В различных модификациях до конца войны было выпущено 1216 единиц Ту-2. После войны самолет производился еще семь лет, постепенно уступая место реактивным машинам. За его создание Туполев и многие сотрудники КБ были отмечены правительственными наградами.

За его создание Туполев и многие сотрудники КБ были отмечены правительственными наградами.

Рекордсмены и герои

В числе многих достижений Туполева два самолета стоят особняком. Это – АНТ-25, на котором экипаж Валерия Чкалова совершил свой знаменитый полет через северный полюс из СССР в Ванкувер, и ТБ-1, на котором Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский спасал челюскинцев в Чукотском море.

ТУ-144ЛЛ «Летающая Лаборатория». wikipedia / Jim Ross

Ту-16: легендарный «стратег»

Ту-16 – первый советский дальний бомбардировщик с турбореактивными двигателями – поднялся в небо в 1952 году. На протяжении десятилетий он оставался основной машиной дальней авиации СССР, пережив около 50 модификаций. По своим характеристикам и техническим решениям «шестнадцатый» на несколько лет опередил зарубежных конкурентов, вобрав в себя все лучшие достижения отечественного авиастроения.

Уже в конце 1940-х годов, когда только вводился в строй новый стратегический бомбардировщик Ту-4, было понятно, что эпоха поршневых самолетов близится к концу. Кроме того, активно развивалась ядерная программа, и Советскому Союзу нужна была машина, которая могла бы доставить ядерный груз на территорию противника. Еще одной задачей нового самолета было сдерживание флота США, мощнейшего в мире на тот момент, и особенно – его авианосцев.

Кроме того, активно развивалась ядерная программа, и Советскому Союзу нужна была машина, которая могла бы доставить ядерный груз на территорию противника. Еще одной задачей нового самолета было сдерживание флота США, мощнейшего в мире на тот момент, и особенно – его авианосцев.

Прежде чем построить такой самолет, нужно было решить ряд конструкторских задач, в том числе внедрение стреловидного крыла. Конструкторское бюро А.Н. Туполева берется за проект в инициативном порядке. Заводские испытания прототипа Ту-16 продолжались в течение полугода, всего было выполнено 46 полетов. В ходе испытаний была достигнута скорость 1020 км/ч и дальность 6050 км, что было даже выше заданных в ТЗ параметров.

Первый серийный бомбардировщик Ту-16 поднялся в небо 29 октября 1953 года. Широкая публика увидела самолет на параде 1 мая 1954 года. Всего за последующие десять лет, пока производство не прекратили, было выпущено 1509 бомбардировщиков Ту-16.

Самолет получился очень запоминающимся, со стремительным силуэтом, длинным стреловидным крылом и стреловидным хвостовым оперением. Гондолы двигателей были утоплены в фюзеляж. В машине были применены современные материалы и множество новаторских решений. Например, благодаря шасси с двумя четырехколесными поворотными тележками Ту-16 мог садиться на грунтовые и снежные посадочные полосы.

Гондолы двигателей были утоплены в фюзеляж. В машине были применены современные материалы и множество новаторских решений. Например, благодаря шасси с двумя четырехколесными поворотными тележками Ту-16 мог садиться на грунтовые и снежные посадочные полосы.

Почти 40 лет многоцелевой Ту-16 решал различные боевые задачи, обеспечивая оборону страны. Первый отечественный пассажирский самолет на реактивной тяге Ту-104, выпускавшийся с 1956 года, во многом тоже можно считать модификацией Ту-16. Своим появлением Ту-16 обеспечил мировой паритет в ядерной гонке, став существенным фактором сдерживания противника во время холодной войны.

Крылатый «русский медведь»

Любят американцы страшилки – сами придумают, сами пугаются. Вот и с нашим турбовинтовым стратегическим бомбардировщиком Ту-95 (носителем крылатых ракет) они явно перемудрили, обозвав его «медведем». А он оказался самым скоростным в мире бомбером с винтовыми двигателями. «Медведь» был символом силы и превосходства советской страны в годы холодной войны. Он отличался низким расходом топлива, что позволяло ему оставаться невидимым для спутниковых тепловизоров, плюс он способен работать за пределами зоны действия любого ПВО. Уже больше полувека это бомбардировщик стоит на вооружении наших ВВС и не собирается на пенсию! До сих пор бомбардировщик может реально использоваться при решении стратегических задач

Он отличался низким расходом топлива, что позволяло ему оставаться невидимым для спутниковых тепловизоров, плюс он способен работать за пределами зоны действия любого ПВО. Уже больше полувека это бомбардировщик стоит на вооружении наших ВВС и не собирается на пенсию! До сих пор бомбардировщик может реально использоваться при решении стратегических задач

С Ту-95 было связано несколько забавных случаев. Однажды его попытался перехватить британский истребитель, но «медведь» так «качнул» оппонента, что британец потерял управление и разбился. Другой раз над Атлантикой три «Фантома» решили поиграть с «Медведем». Поиграли. В результате у американца был начисто снесен хвост, пилот катапультировался, F4 разбился, а «Медведь» вернулся домой, как ни в чем не бывало.

Ту-154: главный в небе Страны Советов

Этот самолет создавался в 1960-е годы для замены на авиалиниях средней протяженности устаревших Ту-104, Ан-10 и Ил-18. Перед конструкторами ОКБ Туполева стояла задача использовать самые передовые наработки и объединить в Ту-154 все достоинства заменяемых моделей: высокую скорость Ту-104, экономичность Ил-18 и неприхотливость к условиям взлета и посадки Ан-10. Еще одним необходимым условием стало увеличение вместимости лайнера.

Еще одним необходимым условием стало увеличение вместимости лайнера.

Ту-154 впервые взлетел в 1968 году. Этот самолет стал одним из наиболее успешных проектов советской авиационной промышленности. Причем успех этот заключался и в технической, и в коммерческой составляющих. Миллионы пассажиров быстро и с комфортом перемещались в пространстве благодаря этой поистине народной машине. Около 2/3 всех гражданских перевозок осуществлялось на Ту-154. В год выпускалось до 77 самолетов этой модели. Ту-154 стал самым массовым лайнером СССР и России в своем классе. Серийное производство самолета продолжалось до 2013 года, а его модификации до сих пор используются некоторыми авиакомпаниями и военно-воздушными силами разных стран.

Фото: ОАК

Благодаря улучшенной аэродинамике самолет получился экономичным по топливу. Впервые в пассажирском самолете было применено высокомеханизированное крыло. Также первыми на гражданском самолете туполевцы реализовали резервирование всех критических систем. Пилоты отмечали в качестве преимуществ нового самолета выросшую дальность полета, увеличенную загрузку пассажирами, современное оборудование и отличную управляемость. Ту-154 обладал узнаваемым обликом, изящным и гармоничным. В 1972 году самолет совершил первый рейс с пассажирами. А в свой последний пассажирский полет легендарная «тушка» отправилась 28 октября 2021 года.

Пилоты отмечали в качестве преимуществ нового самолета выросшую дальность полета, увеличенную загрузку пассажирами, современное оборудование и отличную управляемость. Ту-154 обладал узнаваемым обликом, изящным и гармоничным. В 1972 году самолет совершил первый рейс с пассажирами. А в свой последний пассажирский полет легендарная «тушка» отправилась 28 октября 2021 года.

Удачная конструкция Ту-154 стала основой для целого семейства самолетов. На базе «сто пятьдесят четвертого» создавались летающие лаборатории для использования в программе многоразового космического корабля «Буран». Также специально переоборудованные Ту-154 участвовали в программе «Открытое небо», выполняя инспекционные полеты в воздушном пространстве других стран. А в 1988 году впервые взлетел Ту-155 – версия Ту-154 с двигателем на криогенном топливе.

Рождение легенды

Гимназист Андрей Туполев и родители Туполева

Андрей Туполев родился в дворянской семье, что тщательно скрывал на протяжении многих лет. Еще во время обучения в Тверской гимназии Андрей Туполев проявлял большой интерес к точным наукам и технике. В 1908 году поступил в Императорское Московское техническое училище (позднее МВТУ).

В училище серьезно увлекся аэродинамикой. С 1909 года — член Воздухоплавательного кружка. Участвовал в постройке планера, на котором в 1910 году самостоятельно совершил первый полет.

В 1911 году успешная учеба и активная научная деятельность прервались, когда Туполев пошел по стопам своего отца и стал участвовать в студенческих волнениях. За это и за распространение нелегальной литературы он был арестован и в административном порядке выслан из Москвы на родину, в Пустомазово, под негласный надзор полиции. Только накануне Первой мировой войны ему удалось вернуться в Москву в училище, которое он с отличием окончил в 1918 году.

Ту-144: опережая звук и весь мир

В 1963 году СССР включается в международную гонку по созданию первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета. Советское правительственное задание подразумевало создание авиалайнера с крейсерской скоростью полета более 2300-2700 км/ч и дальностью полета до 4,5 тыс. км при загрузке до 100 пассажиров на борту или до 6,5 тыс. км с 50 пассажирами и дополнительным горючим. К 1967 году планировалось построить пять экземпляров. Работа над самолетом была поручена ОКБ Туполева. Проект возглавил сын выдающегося конструктора Алексей Андреевич Туполев.

Планер самолета был выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом малого удлинения, со сложной передней кромкой и однокилевым оперением. Необычный стремительный облик самолета дополняла яркая черта, отличавшая его от других моделей – опускающаяся носовая часть фюзеляжа, похожая на клюв птицы. Это решение обеспечивало пилотам качественный обзор при взлете и посадке с большим углом атаки, характерным для самолетов подобной конструкции.

Специально для Ту-144 был разработан двухконтурный турбовентиляторный двигатель НК-144 с форсажными камерами. В самолете использовались новейшие материалы на основе алюминия, и впервые широко применялся титан. Как и многие другие машины Туполева, Ту-144 отличался изяществом и красотой, подтверждая тезис конструктора о том, что «некрасивые самолеты не летают».

В последний день 1968 года Ту-144 впервые поднялся в воздух, тем самым обогнав на два с лишним месяца первый полет англо-французского «Конкорда». В июне следующего года Ту-144 преодолел скорость звука. Самолет поступает в серийное производство и в 1977 году осваивает первый пассажирский рейс по маршруту Москва – Алма-Ата.

Несмотря на все надежды, возлагаемые на сверхзвуковую гражданскую авиацию, Ту-144 оказался сложным и дорогим в эксплуатации даже для плановой советской экономики. К этому добавилась череда катастроф, и программа Ту-144 была свернута. Однако опыт разработки был в дальнейшем использован при создании семейства сверхзвуковых самолетов Ту-22М и Ту-160. Сегодня ведутся работы над проектом сверхзвукового пассажирского самолета второго поколения.

Из песни слова не выкинешь

В 60-е годы прошлого столетия ОКБ Туполева создало небывалый по тем временам самолет – сверхзвуковой авиалайнер. Сроки создания были максимально короткими: партия поставила задачу обогнать британцев, которые вот-вот должны были выпустить свой «Конкорд». И СССР победил – первый полет Ту-144 состоялся на два месяца раньше, чем у англичан. Ту-144 установил много рекордов, но это не была совершенная машина – хватало и трагических случаев. Да, он был быстрее конкурента на 150 км/ч, в его конструкции было применено много технических новинок, но вместе с этим самолет страдал некоторыми «неизлечимыми болезнями», которые во многом и предопределили его трагическую судьбу. Первое же заграничное появление Ту-144 во французском Ле-Бурже закончилась тем, что самолет разбился. Потом было еще несколько трагических случаев уже на внутренних авиалиниях. Ненадежность, дороговизна в эксплуатации вынудили советское правительство закрыть этот проект в год московской Олимпиады. Но основная вина тут лежит не на конструкторском бюро, а на партийных чиновниках, которые устроили нужную только для абстрактного престижа «гонку реактивщиков».

Ту-160: «Лебедь» стратегического назначения

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – уникальная боевая машина, равных которой сегодня нет в мире. Это самый тяжелый боевой самолет, а кроме того – самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой стреловидностью крыла. Ту-160 также является лидером по скорости среди бомбардировщиков. За грациозность и изящество линий летчики назвали Ту-160 «Белым лебедем».

Разработка Ту-160 началась на пике ядерного противостояния СССР и США в конце 1960-х годов, главными его особенностями должны были стать многорежимность и возможность межконтинентальных полетов. Вооружать Ту-160 планировалось крылатыми ракетами большой дальности с ядерными боеголовками. Изначально самолет создавался в ОКБ Мясищева и ОКБ Сухого, а затем проект был передан ОКБ Туполева. Всего в разработке самолета приняло участие около 800 предприятий и организаций. Первый опытный образец Ту-160 поднялся в небо в 1981 году.

После распада СССР 19 самолетов Ту-160 остались на территории Украины. Девять из них были утилизированы по совместной украинско-американской программе, один отправился в музей, а восемь удалось вернуть в Россию. В 2015 году Минобороны объявило о запуске проекта по возрождению ракетоносца. Была проделана огромная работа по восстановлению наработок и модернизации производства. В том же году Ту-160 был впервые задействован в реальных боевых действиях в Сирии.

В ноябре 2021 года на Казанском авиазаводе был построен новый ракетоносец. Самолет достраивали в рамках программы воспроизводства Ту-160 с целью опережающего восстановления технологий агрегатной и окончательной сборки. В январе 2021 года он совершил демонстрационный полет, за ходом которого лично наблюдал президент России Владимир Путин. А в начале февраля текущего года впервые в небо поднялся опытный глубокомодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.

Топ-5 самолётов конструкторского бюро Туполева

20 мая 2015 года исполнилось 90 лет со дня рождения Алексея Туполева, известного советского авиаконструктора, который продолжил дело своего отца Андрея Туполева, основателя одноименного конструкторского бюро. Созданию известного во всем мире конструкторского бюро предшествовал бурный рост в нашей стране интереса к авиации и воздухоплаванию. Всего под руководством Андрея Туполева было спроектировано более 100 различных самолетов. При этом на самолетах Туполева было установлено 78 мировых рекордов и выполнено примерно 30 выдающихся перелетов.

Плечом к плечу с отцом трудился и его сын. В 1942 году, окончив в эвакуации среднюю школу в Омске, Алексей начал работать в конструкторском бюро (ЦКБ-29 НКВД СССР) под руководством своего отца. В 1943 году Туполев-младший поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (сегодня это Московский авиационный институт — национальный исследовательский университет), который закончил в 1949 году. После этого он вернулся в КБ Андрея Туполева на должность конструктора. За более чем 90 лет существования в стенах этого конструкторского бюро было разработано более 300 разнообразных летательных аппаратов, аэросаней и малых судов. Примерно 100 проектов были затем построены в металле, а более 50 выпускались серийно. Всего было произведено более 18 тысяч самолетов под маркой Ту. Ниже представлено 5 самых выдающихся самолетов КБ, три боевых и два гражданских. Все пять моделей по-прежнему эксплуатируются.

Ту-22М3

В начале 1960-х годов перед КБ Туполева и всей авиационной промышленностью страны встал вопрос, по какому пути развития следует идти при создании дальнего бомбардировщика. Дилемма состояла в следующем: необходимо создавать однорежимный сверхскоростной самолет, естественно, очень дорогой; или делать многорежимную машину, которая обладала бы умеренной крейсерской скоростью и умеренной ценой, но обладала при этом возможностью прорыва ПВО противника на высокой сверхзвуковой скорости. После детальной проработки нескольких проектов в КБ Туполева решили, что по ряду технических и экономических показателей рационально создать многорежимный самолет, который учел бы в себе новейшие технические достижения в области самолетостроения, в частности планировалось использовать крыло изменяемой в полете стреловидности и мощные и экономичные двухконтурные ТРДДФ. Так в середине 1960-х годов в КБ родился проект самолета «145», который со временем стал Ту-22М и являющийся изначально глубокой модернизацией серийно производимого ракетоносца Ту-22К.

В ходе дальнейших работ над проектом о какой-либо модернизации можно было говорить очень условно. К моменту совершения первого полета созданный бомбардировщик был принципиально новой машиной, которая имело мало общего с прототипом и первоначальным проектом. После периода доработок, который занял 5 лет, этот сложнейший на тот момент времени авиационно-ракетный комплекс в варианте Ту-22М2 был принят на вооружение советских ВВС. А еще через 5 лет в строевые части пошли первые ракетоносцы Ту-22МЗ. При этом летно-тактические характеристики Ту-22М3 существенного превосходили характеристики первых вариантов Ту-22М.

Стоит отметить, что бомбардировщики серии Ту-22М стали передовыми машинами для своего времени, технические наработки по этим самолетам в будущем были использованы при создании как пассажирских, так и боевых машин, по всем авиационным КБ Советского Союза (самолеты 4-го поколения). Впервые в Советском Союзе самолет получил сложный и достаточно эффективный комплекс взаимосвязанных как аналоговых, так и цифровых решающих систем авиационного и радиоэлектронного оборудования.

Самолеты серии Ту-22М были построены по нормальной аэродинамической схеме и обладали низкорасположенным крылом изменяемой в полете стреловидности. При создании самолета широко применялись алюминиевые сплавы, а также жаропрочные и высокопрочные стали, магниевые и титановые сплавы. Крыло самолета состояло из неподвижной части и поворотных консолей. Угол стреловидности реализованных в крыле поворотных консолей находился в даиапазоне от 20° до 65°. Фюзеляж самолета был выполнен по типу полумонокок, самолет имел трехопорное убирающееся шасси с носовой стойкой. Силовая установка машины состояла из двух ТРДДФ (турбореактивный двухконтурный двигатель с форасжной камерой) НК-25. В форкиле самолета была смонтирован вспомогательная силовая установка ТА-6А.

Свой первый полет самолет под индексом Ту-22М0 совершил 30 августа 1969 года. Машину поднял в небо летчик-испытатель В. П. Борисов. Первый опытный образец ракетоносца Ту-22М3 впервые поднялся в небо 20 июня 1977 года. После выполнения обширной программы лётно-доводочных испытаний Ту-22М3 в 1978 году был запущен в серийное производство, но в окончательном виде самолет был принят на вооружение советских ВВС только в марте 1989 года.

Самолеты Ту-22М принимали активное участие в боевых действиях в Афганистане, а также на начальном этапе антитеррористической операции в Чеченской Республике. В настоящее время самолеты Ту-22М3 по-прежнему успешно несут службу в составе авиационных соединений ВВС России. КБ Туполева трудится над дальнейшими вариантами модернизации данного бомбардировщика в соответствии с новыми требованиями, которые выдвигаются сегодня к этому авиационному ударному комплексу. Всего за все время производства на Казанском авиационном производственном объединении было выпущено примерно 500 самолетов Ту-22М разных модификаций.

Летно-технические характеристики Ту-22М3: Габаритные размеры: длина самолета — 42,46 м, высота самолета — 11,05 метра; размах крыла при стреловидности 20° — 34,28 м (площадь крыла 183,57 м2), при стреловидности 65° — 27,7 м (площадь крыла 175,8 м2). Максимальная взлетная масса — 124 тонны. Силовая установка — 2хТРДДФ НК-25, мощностью 2х14500 кгс (без форсажа), 2Х25000 кгс (форсаж). Максимальная скорость полета — 2000 км/ч. Тактический радиус действия — 2200 км. Практический потолок — 14 000 км. Экипаж — 4 человека. Вооружение — одна 23-мм пушка ГШ-23Л, боевая нагрузка — до 24 000 кг (максимальная) и 12 000 кг (нормальная).

Ту-95МС

Уже в 1950-е годы было понятно, что будущее принадлежит самолетам турбореактивным или оснащенным турбовинтовыми двигателями. В первой половине 50-х годов, ведя работы в этом направлении, в КБ Туполева был создан стратегический межконтинентальный бомбардировщик и носитель крылатых ракет — Ту-95, который по сей день находится на вооружении российских ВВС. Оснащенный четырьмя самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире, Ту-95 по используемым техническим решениям до сих пор не имеет в мире аналогов. Начиная с 1955 года, данный самолет строится серийно и остается на вооружении дальней авиации страны. Наряду с «мясищевским» М-4 и 3М, Ту-95 до момента принятия на вооружение первых советских межконтинентальных баллистических ракет оставался реальным сдерживающим фактором в ядерном противостоянии Москвы и Вашингтон.

Самолет выпускался в следующих вариантах — бомбардировщика Ту-95, ракетоносца Ту-95К, стратегического разведчика Ту-95МР и самолета разведки и целеуказания для ВМФ Ту-95РЦ. В конце 1960-х годов путем глубокой модернизации машины был разработан дальний самолет противолодочной обороны Ту-142, который прошел сложный путь развития и в настоящее время все еще находится на вооружении авиации российского флота. В конце 1970-х начале 1980-х годов КБ Туполева на основе конструкции самолета Ту-142М спроектировало стратегический бомбардировщик-ракетоносец — носитель крылатых ракет большой дальности, получивший обозначение Ту-95МС. На данный момент именно этот самолет составляет основу авиации ядерного сдерживания РФ. Всего до начала 90-х годов прошлого века в нашей стране было произведено примерно 400 самолетов Ту-95 и Ту-142.

Стоит отметить, что конструкция Ту-95 стала базой для первого отечественного пассажирского самолета, способного совершать межконтинентальные полеты — Ту-114. Также на базе данной машины туполевцы создали специализированный комплекс ДРЛО — Ту-126, который обладал уникальными характеристиками. Данный самолет практически 20 лет успешно отлетал в системе отечественной ПВО.

Самолет-ракетоносец Ту-95МС представляет собой моноплан цельнометаллической конструкции, обладающий среднерасположенным стреловидным крылом и однокилевым оперением. Использование данной аэродинамической компоновки позволяет добиться высоких аэродинамических характеристик на высоких скоростях полета машины. Улучшения ТТХ также удалось добиться за счет большого удлинения крыла, а также соответствующего выбора угла его стреловидности и используемого набора профилей вдоль его размаха. Самолеты Ту-95МС оснащены мощной силовой установкой из четырех ТВД НК-12МП, обладающих соосными четырехлопостными винтами. Запас топлива хранится в 8 герметичных отсеках кессонной части крыла (так называемые кессон-баки), а также в трех мягких баках, находящихся в центроплане и задней части фюзеляжа самолета. На самолете имеется «штанга», которая позволяет проводить дозаправку машины в воздухе.

На данный момент времени Ту-95МС остаются одним из значительных элементов российских стратегических сил. Самолет обладает большим модернизационным потенциалом, что позволяет авиационно-ракетному комплексу до сих пор оставаться на вооружении. В основном это касается установки нового оборудования и адаптации под использование более эффективных ракет.

Летно-технические характеристики Ту-95МС: Габаритные размеры: длина — 49,13 м, высота — 13,3 м, размах крыла — 50,4 м, площадь крыла — 295 кв. м. Максимальная взлетная масса — 185 тонн. Силовая установка — 4хНК-12МП, мощностью 15 000 л.с. каждый. Максимальная скорость полета — 830 км/ч. Боевая дальность — 6500 км. Практический потолок — 10 500 км. Экипаж — 7 человек. Вооружение — две 23-мм пушки ГШ-23 или ГШ-23Л, боевая нагрузка нормальная — 9000 кг, максимальная — 20 000 кг.

Ту-160

Как и в случае с дальними сверхзвуковыми бомбардировщиками Ту-22М, общий ход проектных работ и анализ зарубежного и отечественного опыта привел КБ к идее создания многорежимного межконтинентального «стратега». Конструкторами был выбран путь по созданию четырехдвигательного стратегического бомбардировщика, оснащенного крылом изменяемой стреловидности с компоновкой фюзеляжа и крыла, выполненными по интегральной схеме. При создании нового самолета Ту-160 туполевцы максимально использовали весь накопленный опыт, который имелся в КБ к 1970-м годам и был получен в ходе создания Ту-22М и сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. В частности в области силовых установок, аэродинамики, вооружения и оборудования. Опытный экземпляр новой машины приступил к полетам в 1981 году, а в 1987 году первые Ту-160 начали поступать в боевые части. Всего было построено более 30 подобных самолетов, 15 из которых в настоящее время находятся на вооружении ВВС России.

Стратегический бомбардировщик Ту-160, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности, представляет собой систему, которая в состоянии наносить мощные удары по объектам противника, расположенным на межконтинентальных дальностях от места базирования бомбардировщика. При этом самолет обладает большим потенциалом развития. В частности, в КБ Туполева совместно с другими предприятиями и организациями проводятся работы по разработке на базе Ту-160 авиационно-космической системы, а также по расширению тактических возможностей стратегического бомбардировщика. В 1980-е годы в КБ Туполева рассматривались возможности разработки нескольких целевых модификаций самолета разного назначения.

Бомбардировщик был выполнен по схеме интегрального низкоплана, обладающего крылом изменяемой стреловидности. Самолет оснащен цельноповоротным стабилизатором и килем и трехопорным шасси. Механизация крыла Ту-160 состоит из предкрылков, двухщелевых закрылок, для управления по крену используются флапероны и интерцепторы. Четыре двигателя были смонтированы попарно в мотогондолах, размещенных в нижней части фюзеляжа. В качестве автономного энергоузла на самолете используется ВСУ ТА-12.

Самолет обладает двумя отсеками размещения полезной нагрузки, которые расположены тандемом (один за другим). Основные материалы конструкции планера — титан, алюминиевые термообработанные сплавы, стальные сплавы, а также композиционные материалы. Учитывая дальность полета, бомбардировщик получил туалет, кухню и спальное место. Для осуществления дозаправки Ту-160 в воздухе на нем была смонтирована дозаправочная система типа «шланг-конус». При организации серийного производства машины фюзеляж, центроплан и узлы поворота консолей крыла производил Казанский авиазавод, оперение и воздухозаборники — Иркутский авиазавод, крылья и мотоотсеки — Воронежский авиазавод, шасси — Куйбышевский агрегатный завод.

В конструкции крыла самолета были широко применены моноблочные кессоны, которые собрали из монолитных профилей и панелей длиной 20 метров. Фюзеляж самолета собирался из крупногабаритных листов, штамповок и профилей с применением специальной клепки. Механизация крыла и агрегаты управления (киль, стабилизатор, закрылки, флапероны и т.д.) производились с широким использованием композиционных и металлических клееных панелей с сотовым заполнителем. По информации официального сайта КБ Туполева, Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, а также самолетом с изменяемой геометрией крыла. Помимо этого он является самым тяжелым боевым самолетом в мире, обладающим наибольшей среди всех бомбардировщиков максимальной взлетную массой.

Летно-технические характеристики Ту-160: Габаритные размеры: длина — 54,1 м, высота — 13,2 м, размах крыла (стреловидность 20°) — 55,7 м, размах крыла (стреловидность 65°) — 13,6 м, площадь крыла — 360 кв. м. Максимальная взлетная масса — 275 тонн. Силовая установка — 4 ТРДДФ НК-32, мощностью 4х18000 кгс, 4х25000 кгс (форсаж). Максимальная скорость полета — 1800 км/ч. Практическая дальность полета с нормальной бомбовой нагрузкой — 14 000 км. Практический потолок — 15 000 м. Экипаж — 4 человека. Вооружение: различная целевая нагрузка общей массой стандартно — 22 500 кг, максимальная — 40 000 кг (стратегические и тактические крылатые ракеты, УР малой дальности с ядерными и неядерными БЧ, различные типы КАБ и обычные бомбы).

Ту-154

Самолет Ту-154 наряду с Ту-134 стали одним из самых успешных проектов КБ Туполева в области создания пассажирских авиалайнеров. Работы по созданию этого среднемагистрального пассажирского самолета были начаты еще в 1963 году. Проектирование было направлено на создание максимально экономичной и эффективной машины в своем классе. Первый полет пассажирский лайнер совершил 3 октября 1968 года. Машину поднял в небо летчик-испытатель Ю. В. Сухов. Первый серийный самолет поднялся в небо в 1970 году.

Вскоре за обычным Ту-154 последовал Ту-154А, отличающийся более мощными двигателями и выросшей дальностью полета. Максимальный взлетный вес данной машины составлял 94 тонны. Первый регулярный рейс с пассажирами на борту Ту-154 совершил 9 февраля 1972 года. В конце 1975 года в КБ Туполева был создан новый вариант Ту-154Б, обладавший максимальной взлетной массой 98 тонн. Ту-154Б получил усиленную конструкцию планера, доработанную систему управления и топливную систему, а также улучшенное оборудование. По данной программе, помимо базовой модели, были созданы самолеты Ту-154Б-1 и Ту-154Б-2, рассчитанные на 160 и 180 пассажиров соответственно. В 1980-е годы небольшой серией был выпущен грузовой вариант самолета Ту-154С, также выпускались «салонные» варианты лайнера и летающие лаборатории, созданные для работ по проекту «Буран».

Наиболее совершенным и массовым среди всех вариантов Ту-154 стал самолет Ту-154М, в котором конструкторам удалось за счет использования новых, более экономичных двигателей и улучшения аэродинамики планера самолета и его силовой установки существенно увеличить экономические показатели машины, а также поднять конкурентоспособность самолета на мировом рынке гражданской авиации. Изготовителем самолетов Ту-154 был Куйбышевский авиационный завод, в настоящее время носящий название ОАО «Авиакор-авиационный завод» (Самара). Всего здесь было собрано 930 самолетов Ту-154 различных типов, из них 166 самолетов было продано за границу, в основном модификация Ту-154М. В настоящее время сотни самолетов данного типа все еще эксплуатируются в гражданской авиации России и других стран.

С учетом этого туполевцы продолжают уделять данному самолету внимание, работая над поддержанием парка Ту-154, а также возможными путями модернизации самолета. Данные работы сегодня более чем оправданы. В современных реалиях России и состоянии авиационной промышленности, Ту-154 еще как минимум на десять лет в той или иной форме будет находиться в активной эксплуатации до тех пор, пока его окончательно не вытеснят новые машины.

В целом установленный на Ту-154М пилотажный комплекс удовлетворяет не только всем действующим, но и перспективным требованиям ИКАО и EUROCONTROL. Комплекс включает в себя систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе TCAS, спутниковую навигационную систему, сопряженную с АБСУ, систему раннего предупреждения приближения к земле TAWS и другую современную аппаратуру.

Летно-технические характеристики Ту-154М: Габаритные размеры: длина — 47,9 м, высота — 11,4 м, размах крыла — 37,55 м, площадь крыла — 202 кв. м. Максимальная взлетная масса — 104 тонны. Силовая установка — 3хД-30КУ-154, тяга 3х11000 кгс. Крейсерская скорость полета — 900 км/ч. Практическая дальность полета — 3900 км. Практический потолок — 12 100 м. Экипаж — 3 человека. Число пассажиров — 164-175.

Ту-214ПУ

Еще в первой половине 70-х годов прошлого века в КБ Туполева задумались над перспективной комплексной программой развития пассажирской авиации. В рамках данной программы планировалось создать открытую унифицированную базовую конструкцию магистрального самолета, на базе которого со временем можно было бы получить всю линейку магистральных пассажирских авиалайнеров: от ближнемагистральных до дальнемагистральных от самолетов относительно небольшой вместимости до гигантских аэробусов, предназначенных для транспортировки сотен людей. После нескольких лет исследовательских работ в этом направлении туполевцы решили сосредоточиться на создании базовой концепции современного среднемагистрального самолета Ту-204. Этот самолет должен был отвечать всем требованиям, которые предъявляются к пассажирским самолетам конца XX и начала XXI века.

В настоящее время на рынке представлена модель Ту-214 (Ту-204-200), которая является дальнейшим развитием самолета Ту-204-100, с увеличенной до 110 тонн взлетной массой и новыми двигателями ПС-90А, а также усиленной конструкцией фюзеляжа и крыла. Данный лайнер рассчитан на эксплуатацию на средних и дальних магистральных линиях. Сертификация самолета прошла в 2001 году, в настоящее время машина находится в эксплуатации и выпускается серийно. Ту-214 — это современные эффективные узкофюзеляжные магистральные самолеты с двумя двигателями. Они отличаются высокими уровнем комфорта и показателями топливной эффективности. Самолет, равно как и двигатель ПС-90А, были сертифицированы АР МАК и полностью соответствуют международным требованиям по шуму на местности, а также эмиссии вредных веществ в земную атмосферу.

Особый интерес представляет модель Ту-214ПУ — летающий командный пункт. Именно этой специальной модификации машины сегодня принадлежит звание «личного самолета российского президента». Данная модель существенно отличается от серийной: на самолете была установлена спецтехника, а интерьер создавался по оригинальному дизайну. Авиационный пункт управления Ту-214ПУ подходит для организации каналов телефонной, телекодовой и документальной связи, а также обеспечения наиболее комфортных условий для отдыха и работы пассажиров и членов экипажа на протяжении всего полета.

Свой первый полет Ту-214ПУ совершил 11 мая 2010 года. В настоящее время в составе специального летного отряда «Россия» находится два таких самолета, которые могут использоваться для перевозки президента страны. Самолет используется для осуществления перелетов средней дальности по России и во время зарубежных визитов президента и председателя правительства РФ. Для дальних визитов используются самолеты Ил-96-300ПУ(М1).

Летно-технические характеристики Ту-214: Габаритные размеры: длина — 46,2 м, высота — 13,9 м, размах крыла — 42 м, площадь крыла — 182,4 кв. м. Максимальная взлетная масса — 110,75 тонн. Силовая установка — 2 ТРДД ПС-90А, тяга 2х16140 кгс. Крейсерская скорость — 810-850 км/ч. Практическая дальность полета — 6500 км. Практический потолок — 12 100 м. Экипаж — 3 человека. Максимальная коммерческая нагрузка — 25 200 кг. Пассажировместимость — 210 человек.

Источники информации: https://tass.ru/armiya-i-opk https://www.airwar.ru https://www.tupolev.ru Материалы из свободных источников

Реактивная эра

Ту-2

С наибольшей силой зазвучало имя Андрея Туполева с появлением реактивной авиации. Созданный на базе военного бомбардировщика Ту-16 первенец советской реактивной гражданской авиации лайнер Ту-104 стал известен всему миру. Затем конструктор создал целую серию великолепных пассажирских и военных самолетов: Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-95 и Ту-22.

Но именно в хрущевские и брежневские времена наиболее ярко проявились отрицательные человеческие черты этого конструктора: спесь, нигилизм, отрицание всех авторитетов, безнаказанность за свои поступки и многое другое.

А. Н. Туполев на фоне Ту-144

Туполев постоянно ругался матом, несмотря на свое дворянское происхождение. Он мог послать любого человека, несмотря на ранг, куда угодно и на что угодно. Андрей Николаевич перестал терпеть конкурентов и постоянно ставил им палки в колеса.

Особенно доставалось, как это было ни удивительно, его ученикам, также ставшим знаменитыми конструкторами, в частности В. М. Мясищеву и П. О. Сухому. Туполев действовал как известный гоголевский персонаж Тарас Бульба: «Сынку, я тебя породил…. Я тебя и убью!»

Именно с подачи А. Н. Туполева в 1946 году ОКБ-482 В. М. Мясищева было расформировано с идиотской мотивировкой: «по экономическим соображениям». Именно благодаря Туполеву талантливый конструктор Мясищев оказался не у дел.

Т-4

Именно Туполев выступал против возможности создания мясищевского межконтинентального реактивного бомбардировщика М-4. И только сам И. В. Сталин не дал угробить этот проект, сказав Туполеву: «Странно. А вот другой наш конструктор (Мясищев) докладывает, что это возможно, и берется решить задачу…» И Мясищев, вопреки противостоянию Туполева, эту задачу решил. Первый опытный самолет М-4 с двигателем АМ-3 имел дальность полета 9050 км на скорости 800 км/час.

Туполев сделал все возможное, чтобы уникальный бомбардировщик Т-4 конструктора Сухого не получил Казанский авиазавод для сборки установочной партии этого самолета. Дело в том, что в Казани на этом заводе серийно выпускали туполевский Ту-22, и Туполев не хотел его терять. И не потерял. А Т-4 серийно так и не строили.

М-4

Последним самолетом, который сконструировал и довел до постройки Туполев, был сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, ставший лебединой песней конструктора.

Не его вина, что этот самолет так и не смог совершать регулярные рейсы. Андрей Николаевич скончался в 1972 году, оставив после себя нереализованные проекты и более 120 типов построенных самолетов. И отрицательные человеческие черты его характера вовсе не умаляют талант Туполева. В памяти поколений он навсегда останется патриархом советского самолетостроения!

Ту-154 МО РФ. В плену у версий

25 декабря при взлёте из аэропорта Адлер (Сочи) потерпел крушение авиалайнер Ту-154, принадлежавший министерству обороны Российской Федерации. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Самолёт, как известно, направлялся в сирийскую Латакию (на российскую авиабазу «Хмеймим») с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи борт приземлился для осуществления дозаправки, причём внепланово. Плановая дозаправка должна была проводиться в Моздоке, однако в связи с плохими метеоусловиями, Ту-154 был перенаправлен именно в Адлер. Осуществив дозаправку — с пассажирами на борту (в полном соответствии с регламентом – наличием дополнительного трапа, открытыми дверями и пожарными бригадами в непосредственной близости от борта) — и без пополнения дополнительным грузом, борт осуществил взлёт. Однако в течение минуты после взлёта с экипажем была потеряна связь – самолёт упал в море в нескольких морских милях от побережья Хостинского района Сочи.При отсутствии на момент подготовки материала итоговых официальных сообщений о причинах крушения Ту-154 МО РФ делать публикации относительно такого рода выводов, как минимум, некорректно. Однако в связи с появлением в отдельных СМИ, да и в комментариях определённых читателей «Военного обозрения» материалов, в которых «уже всё решено», причём решено даже до окончательной расшифровки информации главного бортового самописца, тему всё же стоит рассмотреть до выводов работающей комиссии. Важно: без каких-либо претензий на то, что публикация ставит своей целью донести какую-то единственно «правильную» точку зрения.

Что обратило на себя внимание: если так можно выразиться, хор голосов, заявляющий нечто в стиле «если это не теракт, тогда что?» Причём вопрос ставится так, что сами же вопрошающие пытаются на него и ответить: мол, ну всё же ясно как божий день – спецслужбы «не досмотрели», кто-то пронёс на борт «адскую машинку», а затем привёл в действие. Мол, терактом и только терактом можно объяснить тот факт, что опытные лётчики (а лётчики действительно были опытными) не успели сообщить диспетчеру о нештатной ситуации на борту. Мол, посла в Анкаре застрелили, самолёт, вылетевший из Шарм-эль-Шейха в прошлом году, взорвали, российские войска в Сирии действуют – а потому, «конечно, теракт» — вот же «доказательства»… Нам, как бы, «все мстят за всё». И, как бы, спецслужбы в России «дырка на дырке» — любой террорист может себе позволить взорвать всё, что угодно – хоть борт МО РФ, хоть само МО РФ, если, захочет…

Итак, таинственные террористы, которые в кои-то веки не берут на себя ответственности за «теракт», судя по публикациям отдельных персон, решили не искать себе лёгких путей. «Дали» самолёту не просто взлететь с аэродрома Чкаловский и подняться в небо, но и долететь до места дозаправки. Терпение, совсем не характерное для террористов дня сегодняшнего…

Если же «адскую машинку», как считают «уже знающие причины крушения эксперты», подкладывали (передавали в качестве «посылки» в «Хмеймим») в Сочи, то, уж простите за сарказм не к месту, «таинственные террористы», видимо, ещё и проконсультировались с предсказателями будущего, ибо только они изначально могли знать, что самолёт будет дозаправляться не в Моздоке, а в Сочи.

Теперь – очень важно! Следственная группа вовсе не отвергает версию о возможности террористического акта. О нулевой вероятности теракта не говорит сейчас никто. Повторю: никто! Представители следственной группы, позицию которой выразил министр транспорта Максим Соколов, рассматривают и её (версию теракта), но только на данный момент она не в числе приоритетных. Причём, вполне возможно, по тем самым причинам, которые указаны выше. Хотя неприоритетная версия – тоже версия, и отметать её никто не собирается.

Главный довод тех, кто помимо версии о террористическом акте и идее о «тотальной вендетте против России», не готов видеть ничего вокруг, примерно следующий: «это был самолёт министерства обороны, им управляли опытнейшие лётчики, дозаправку совершали не менее опытные сотрудники Сочинского аэропорта, делаем выводы…»

Откровенно говоря, сложно себе представить то, чтобы подобные авиарейсы осуществлял неопытный экипаж. И одновременно трудно найти в печальной истории авиакатастроф последних нескольких лет массовую статистику, говорящую о том, что самолёты падали в результате именно неопытности экипажа. Случаи, безусловно, были, но они по-настоящему единичны. Как уже было сказано: никаких попыток притянуть за уши причины – только факты. А факт в том, что авиакатастрофы, к величайшему сожалению, случаются даже тогда, когда самолётом управляют мастера пилотирования с огромным опытом такового, а дозаправку совершают мастера технического обслуживания с не менее огромным опытом.

Об опыте экипажа Ту-154 говорит то, что командир воздушного судна майор Роман Волков имел за плечами более 3 тыс. часов налёта, и то, что штурман – подполковник Александр Петухов — в 2011 году приложил в составе другого экипажа все усилия, чтобы посадить небезызвестный «танцующий» Ту-154. Стоит напомнить, что тогда у взлетевшего с аэродрома Чкаловский авиалайнера появился существенный крен вправо. Самолёт выровняли, набрали высоту, но он стал заваливаться уже в левосторонний крен. Александр Петухов дал рекомендацию командиру экипажа выполнить посадку с обратным курсом. Но тогда шёл интенсивный радиообмен с диспетчерами. А тут – в эфире тишина. Полная тишина… Мог ли экипаж в последние роковые секунды полёта говорить, выполнять какие-то действия? Если да, то почему диспетчер не уловил ни слова, ни шума, ни вероятных криков об опасности? Если мог и молчал – ещё больше вопросов. Вплоть до вопроса о реальном внезапном отказе систем связи, что, конечно, оспаривают те, кто проводил техническое обслуживание борта Минобороны. Было ли время выходить на «внешнюю» связь — отдельный вопрос.

Безусловно, молчание экипажа Ту-154 МО РФ может добавлять конспирологии, но история авиации знает подобные трагические истории — без «руки террористов » и без иных «тёмных сил» — со вполне физически объяснимыми причинами. Одна из таких катастроф произошла в ночь с 7 на 8 июля далёкого уже 1980 года в Алма-Ате. Тогда самолёт «Аэрофлота» выполнял рейс в Симферополь со 156 пассажирами и 10 членами экипажа на борту. Если сегодня говорят о «старости» самолёта, упавшего в Чёрное море – 33 года, то тот борт был новейшими – всего год эксплуатации. Командир воздушного судна – 46-летний Алексей Кулагин имел богатый опыт пилотирования – почти 2,7 тыс. часов налёта. О терроризме и угонах лайнеров тогда знали, разве что, из телепрограммы «Международная панорама»…

Из сводки, опубликованной после тщательно проведённого расследования:

В 00:38 по местному времени Ту-154 совершил взлёт из аэропорта Алма-Аты с магнитным курсом 230° и начал набор высоты. На высоте 120 метров при скорости 320 км/ч экипаж начал убирать механизацию крыла. На высоте 150 метров закрылки были выпущены на 5°, предкрылки на 12°, стабилизатор на -1°, шасси убраны. Самолёт начал неожиданное быстрое снижение, появился правый крен в 18°. Экипаж начал действия по устранению крена, однако предотвратить потерю высоты не удалось. Менее чем через две минуты после начала разбега, несмотря на максимальную тягу двигателей, самолёт с тангажом +6° на скорости 400 км/ч и с вертикальной скоростью 2—3 м/с столкнулся с поверхностью земли на пшеничном поле в 3396 метрах юго-западнее торца ИВПП в 60 метрах правее её створа. Отскочив от земной поверхности и повернув вправо на 8°, самолёт пролетел 86 метров и упал второй раз. Проскользив по полю 63 метра, авиалайнер опять оторвался от земли и пролетел 80 метров, а затем упал на землю. В 295 метрах от точки первого касания, проскользив по земле 66 метров, самолёт упал в овраг глубиной 3 метра и шириной 44 метра. Врезавшись в противоположный склон оврага (339 м от места первого касания земли), самолёт развернулся влево на 10° и разрушился. Отделившаяся средняя часть фюзеляжа с фрагментом крыла ударилась о склон и подлетела вверх, после чего, пролетев 370 метров, врезалась в отвесный склон высотой 8 метров и взорвалась. Носовая часть авиалайнера вылетела из оврага и врезалась в жилые дома на улице Федосеева на восточной окраине Алма-Аты. С момента отрыва от ВПП до разрушения самолёта прошло около 100 секунд.

Если бы та катастрофа произошла в нашу эпоху – эпоху Интернета, то, конечно же, штатные конспирологи уже на следующие сутки после аварии выдали бы тонну материалов из серии: «от нас по любому что-то скрывают, и что по любому была бомба, или же лётчики сознательно повели самолёт по смертельной траектории, ничего не сообщая диспетчеру».

Вывод в этой ситуации только один и он, уж простите, банален донельзя: можно выдвигать сколько угодно «конспирологических» версий, но когда о разбеге и взлёте, о показаниях приборов, работе средств связи, о переговорах экипажа Ту-154 пока неизвестно фактически ничего, то реальный вывод о причинах крушения может совсем не совпасть с суждениями лиц, самостоятельно записавшихся в группу искателей «таинственного следа».

На Украине реанимировали миф о вине России за гибель «Ту-154» над Черным морем

Киев пытается возложить ответственность за гибель своего «Боинга-737» не только на Тегеран, но и на Москву. На Украине все более громко обвиняют Россию в этой беде, заодно реанимировав свою старую конспирологию о том, что и «Ту-154» авиакомпании «Сибирь», потерпевший катастрофу в октябре 2001 года, был якобы сбит не украинским зенитным комплексом, а… российским.

Парадокс? Для нашей страны — да, для Украины — вовсе нет. В этой проблеме постарался разобраться корреспондент Федерального агентства новостей.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Украина ждет покаяний

Катастрофа 8 января «Боинга-737-8KV» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», а также последующее сообщение представителей Ирана о том, что авиалайнер оказался по ошибке сбит силами иранской ПВО, закономерно вызвали в медиасфере настоящее цунами. Несмотря на демонстрацию Ираном готовности к сотрудничеству с другими странами в сфере расследования авиакатастрофы, с международных трибун в сторону Тегерана до сих пор летят громы и молнии.

«Мы настаиваем на полном признании вины, — заявил, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. — Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам!»

Трагедию рейса PS752 бурно обсуждали и осуждали, ей искали параллели, из-за нее проводили разнообразные обобщения. Иногда эта активность комментаторов приводила к озвучиванию парадоксальных и политически ангажированных выводов.

Так экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объявил, что за сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ. Свой неожиданный вывод Турчинов обосновал тем, что Тегеран — это стратегический партнер Москвы, а значит та «могла участвовать в подготовке ракетной атаки».

При этом экс-секретарь СНБО уклонился от пояснений, какое отношение Россия может иметь к обострению отношений между Ираном и США, вызванному убийством американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Что ж, поаплодируем пану Турчинову и порекомендуем руководству Ирана стряхнуть архивную пыль с материалов дела об уничтожении 3 июля 1988 года ракетой американского крейсера Vincennes лайнера Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air с 290 людьми на борту.

Федеральное агентство новостей /

В рамках логики экс-секретаря СНБО будет совершенно справедливым, если Иран обратится с иском по факту гибели своего Airbus A300B2-203 ко всем странам, числившимся стратегическими партнерами Соединенных Штатов на момент 3 июля 1988 года. Понятно, что с юридической точки зрения это совершенно неадекватная идея. Но зафиксировать таким образом заведомый идиотизм «прецедента Турчинова» было бы нелишне. Особенно на фоне прогрессирующей за рубежом моды во всех неприятностях мира сразу искать «русский след».

Да, парадигма «Во всем виновата Москва» по-прежнему крайне популярна у наших иностранных оппонентов. И уж тем более популярна она среди значительной части правительства и населения современной Украины, чья государственная идеология за неимением лучшего строится именно на русофобском фундаменте.

Поэтому вполне ожидаемым оказалось как уже упоминавшееся заявление пана Турчинова, так и попытки связать катастрофу «Боинга-737» МАУ с катастрофой над Донбассом 17 июля 2014 года «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Мол, раз Иран признал свою ответственность за гибель украинского лайнера, то пора бы и России признать свою ответственность за гибель лайнера малайзийского!.. А также, видимо, России надлежит покаяться за убийство Кеннеди, утопление «Титаника» и библейский потоп — чтобы два раза не вставать.

Почему именно Россия должна признавать ответственность за трагедию 17 июля 2014 года, а не, допустим, Украина? Ответ — «потому что!»

Априори не подкрепленные внятной доказательной базой, но неизменно громкие, эмоциональные и многочисленные обвинения в адрес России, регулярно звучащие на Украине, в Западной Европе и США чуть ли не из каждого утюга, исправно формируют среди местной общественности негативный образ нашего государства. Бороться с этой тенденцией весьма непросто даже в тех случаях, когда голословность обвинений в адрес России видна, что называется, невооруженным глазом.

Тем не менее, мы попробуем расставить точки над «i» в одном подобном деле.

wikipedia.org / Bogdanov-62

«Не надо делать из этого трагедии»

4 октября 2001 года над Черным морем потерпел катастрофу лайнер Ту-154М российской авиакомпании «Сибирь». Согласно заключению исполнительного органа межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства СНГ — Межгосударственного авиационного комитета (МАК), пассажирский самолет был непреднамеренно сбит украинской зенитной управляемой ракетой (ЗУР).

Президент Украины Леонид Кучма признал тогда ответственность Украины за трагический инцидент. Однако это не помешало охваченным обвинительным запалом пользователям украинских пабликов после 8 января возложить вину за гибель лайнера авиакомпании «Сибирь» на… Россию. Мол, самолет на самом деле был по ошибке сбит не украинской, а российской ЗУР, а Кучма просто был вынужден признать ответственность Киева, чтобы не портить отношения с Москвой!

На самом деле Кучма признал ответственность Украины за инцидент 4 октября 2001 года вовсе не так просто, как это кажется сейчас некоторым с уютных украинских диванов.

Дело было так.

4 октября 2001 года ВСУ совместно с Черноморским флотом ВМФ России проводили учения, в рамках которых осуществлялись ракетные стрельбы с территории 31-го исследовательского центра Черноморского флота России, расположенного на крымском мысу Опук.

Со стороны РФ в учениях были задействованы одна батарея ЗРК «Оса» береговых войск ЧФ и сторожевой корабль «Пытливый». Максимальная дальность ЗУР «Осы» не превышала 10 км. ЗУР установленного на «Пытливом» ЗРК «Оса-МА-2» били на 15 км.

В свою очередь ВСУ выставили на учения фрегат «Гетман Сагайдачный» и корвет «Луцк» с теми же ЗРК «Оса-МА-2», а также подразделения Днепропетровского корпуса ПВО с ЗРК С-200В, С-300ПС, С-125, «Бук» и «Куб». Согласно паспортным ТТХ, зенитные управляемые ракеты принятого на вооружение в 1970 году ЗРК дальнего радиуса действия С-200В «Вега» имели максимальную дальность поражения целей 255 км…

В ходе учений 4 октября 2001 года в 13:41 по Московскому времени дивизионом 96-й зенитно-ракетной бригады войск ПВО Украины был осуществлен пуск ЗУР 5В28 комплекса С-200В по цели, опознанной оператором как летающая мишень Ту-143 «Рейс». На деле же радиолокационная станция подсветки цели «Веги» в тот момент вела не летевший на удалении 25–28 км от Опука маленький «Рейс», а находившийся за мишенью в 260 км от Опука большой и куда более заметный для РЛС Ту-154М.

Причинами ошибки украинского оператора предположительно стали недостаточная обученность, а также нервозность, вызванная присутствием высшего командования ВСУ и иностранных гостей: за ходом учений наблюдали делегации семи государств.

wikipedia.org / Konstantin von Wedelstaedt / GFDL 1.2

Как итог, Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший плановый рейс SBI1812 из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит. Все находившиеся на его борту 78 человек погибли.

Первоначально украинская сторона категорически отвергала любую причастность к случившемуся, настаивая на технической неисправности самолета, ошибке его пилотов или вероятном теракте. Однако уже через несколько часов после катастрофы, основываясь на доступной информации о местоположении рейса SBI1812 в момент потери с ним связи, а также о наряде сил и средств, привлеченных к учениям в районе мыса Опук, американские телекомпании CBS и CNN предположили, что российский Ту-154М был сбит ракетой ЗРК. Скорее всего ее выпустил украинский комплекс С-200В, ибо российские ракетчики 4 октября ЗРК дальнего радиуса действия в Крыму банально не использовали.

На следующий день американские предположения получили первое подтверждение, когда спасатели подняли с поверхности воды обломки погибшего лайнера, имевшие пробоины от поражающих элементов ЗУР.

11 октября секретарь Совета безопасности РФ Владимир Рушайло обнародовал вывод технической комиссии, расследовавшей причины катастрофы рейса SBI1812: «Множественные повреждения в виде схожих пробоин говорят о поражении российского самолета извне».

Чем же конкретно извне был поражен лайнер авиакомпании «Сибирь», выяснил МАК, проанализировавший колоссальный объем материала и установивший точную марку и заводской номер ЗУР, номер ее боевой части и даже номер серии поражающих стальных шариков. Согласно выводам комиссии МАК, российский Ту-154М был сбит «боевой частью 5Б14Ш ракеты 5В28 зенитного комплекса С-200В. На основании анализа радиолокационных данных было установлено, что ракета была запущена из района Феодосии (Крым), где в это время проходили учения войск ПВО Украины».

Пока Россия докапывалась до истины, украинское руководство отчаянно виляло и твердило, что поражение самолета украинским ЗРК невозможно. Через пару дней Леонид Кучма доверительно «признался»:

«Ни Украину, ни украинцев, ни меня лично не радует то, что происходит вокруг этой трагедии. Азимут стрельбы совсем не совпадал с местонахождением Ту-154».

Затем президент Украины попробовал «съехать с темы»:

«Технически это невозможно, хотя теоретически возможно все… Конструкция и производство ракеты — российские! (на самом деле советские. — Прим. ФАН)».

Только накануне обнародования секретарем СБ РФ выводов технической комиссии Кучма понял, что деваться некуда, и подарил миру воистину историческую фразу:

«НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ТРАГЕДИИ. Такое случается не только в Украине. Посмотрите вокруг: в мире, в Европе — не мы первые и не мы последние, ошибки встречаются везде».

ru.wikipedia.org / Общественное достояние

Других экспертов на Украине нет?

«Пропетлять» у официального Киева не получилось. Москва и Тель-Авив крепко схватили Кучму за грудки и так приперли к стенке, что первому лицу Украины оставалось лишь громко каяться и верещать о том, что «с самого начала мы пытались действовать максимально прозрачно».

В соответствии с договором «Об урегулировании претензий», подписанным Россией и Украиной 26 декабря 2003 года, украинское правительство перечислило чуть больше 7,8 млн долларов для выплаты родственникам погибших российских пассажиров. Родственникам израильских пассажиров было выплачено 7,5 млн долларов.

Все? Не тут-то было. Вскоре Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту катастрофы, поскольку украинское расследование якобы не установило объективных данных, которые достоверно указывали бы на то, что российский лайнер был сбит ракетой ЗРК ВСУ.

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» подала в Киев иск о возмещении ущерба к Министерству обороны Украины и Государственному казначейству Украины, рассмотрение дела длилось больше семи лет и закончилось победой стороны защиты МО Украины. Объяснялось это тем, что Хозяйственный суд Киева по инициативе представителей Минобороны Украины назначил комплексную судебную баллистическую, трассологическую, техническую и радиотехническую экспертизу.

При этом в комиссию вошли сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и сотрудники Харьковского института воздушных сил им. Кожедуба. Они не имели опыта расследований авиакатастроф от слова «совсем». Не удивительно, что украинские «эксперты», основываясь на материалах украинского же «расследования», с блеском доказали украинскому суду, что украинская ракета просто не могла 4 октября 2001 года сбить российский пассажирский самолет.

А как же, спросите вы, выводы комиссии МАК, признание Кучмой ответственности Украины за катастрофу и выплаты Киевом компенсаций родственникам погибших? А никак! Тем более что на момент завершения украинскими самостийными экспертами своей работы Кучма давно уже не был президентом Украины.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Словом, после завершения работы МАК все в мире знали, чья ракета прикончила российский самолет и 78 жизней. Но на самой Украине после местного «экспертного» фортеля юридическое обоснование вины ВСУ за уничтожение Ту-154М авиакомпании «Сибирь» оказалось дезавуировано.

Эта, мягко говоря, странная ситуация сохраняется и поныне, что дает украинским турбопатриотам основания для разнообразных спекуляций в отношении трагедии 4 октября 2001 года — и не только.

Мы с вами знаем правду. Неплохо бы, чтобы о ней помнили и на Западе.

Средняя скорость ту 154. Авиация россии

В результате несмотря на увеличение взлётной и посадочной масс самолёта удалось сохранить их скорости такими же, как на Ту-154Б. В то же время за счёт увеличенного аэродинамического качества (примерно на 1 — 1,5) повышены допустимые взлётные и посадочные массы самолёта при высоких температурах наружного воздуха, а также при эксплуатации на высокогорных аэродромах. Это положительно сказалось также на снижении уровня шума, создаваемого самолётом на местности как при взлёте, так и посадке. Угол тангажа в подобных полётных конфигурациях увеличился примерно на 1,5 градуса, однако при этом обзор из кабины практически не ухудшился.

На самолёте Ту-154М установлены рули высоты увеличенной площади с изменённым диапазоном отклонения: вверх 25 градусов, вниз 20 градусов от нейтрального положения. Установочный угол стабилизатора составляет -3 градуса к строительной горизонтали (на 1,5 градуса больше отклонён носиком вниз). В результате при созранении полного диапазона отклонения руля высоты (45 градусов) и стабилизатора (5,5 градуса), эффективность продольного управления на посадке стала выше на 20 процентов. Балансировка и управляемость надёжно обеспечиваются при посадке самолёта с с предельно передней центровкой 18 процентов САХ при нормируемых запасах.

Эксплуатационный диапазон центровок самолёта Ту-154М в нормальной эксплуатации следующий: на взлёте — 21 процент САХ — предельно допустимая передняя (шасси выпущено), на посадке — 18 процентов САХ (шасси выпущено), предельно допустимая задняя центровка во всех случаях равна 32 градуса САХ.

При отсутствии загрузки или при её небольшой величине на Ту-154М разрешается так же, как на Ту-154Б выполнять полёты с центровкой не более 40 градусов САХ при следующих ограничениях: полётная масса до 80 тонн, высота полёта не более 10100 метров при работе АБСУ в штурвальном режиме.

Максимальная эксплуатационная скорость самолёта Ту-154М на высотах до 7000 метров V max э = 600 км/ч по прибору, а на высотах от 7000 до 10300 метров — 575 км/ч. Максимальное эксплуатационное число M = 0,86, то есть немного меньше, чем у Ту-154Б, поскольку у него несколько раньше наступает обратная реакция по крену на отклонение руля направления. Однако рекомендуемые для крейсерского полёта числа M значительно меньше, поэтому это ограничение не отражается на эксплуатационных возможностях самолёта.

Максимальная скорость полёта с закрылками, отклонёнными на 0 — 15 градусов, составляет 420 км/ч по прибору, для 28 градусов — 360 км/ч, для 36 градусов — 330 км/ч и для 45 градусов — 300 км/ч. Максимальная приборная скорость полёта при выпуске и уборке шасси составляет 400 км/ч. Скорость выпуска средних интерцепторов не ограничена, внутренние же интерцепторы должны выпускаться на пробеге (или разбеге при прерванном взлёте) на приборной скорости не более 300 км/ч. Максимальная приборная скорость, при которой допускается перестановка стабилизатора, составляет 425 км/ч. С выпущенными предкрылками разрешается выполнять полёт на приборной скорости не более 425 км/ч.

Допустимые из условия прочности максимальные эксплуатационные перегрузки (для всех масс самолёта) составляют 2,5 с убранной механизацией крыла и 2 с выпущенной. Допустимая минимальная эксплуатационная перегрузка составляет минус единица (убранная механизация крыла) и нуль с отклонённой во взлётно-посадочное положение. При выполнении манёвра рекомендуемая перегрузка должна не выходить за пределы 0,5 — 1,8. Допустимые углы крена составляют не более +/- 15 градусов на высотах 250 метров и ниже при скоростях менее 340 км/ч на взлёте и менее 280 км/ч при заходе на посадку. Во всех же остальных случаях +/- 33 градуса.

На Ту-154М проведены доработки систем, обеспечивших повышение эффективности его лётной эксплуатации. Так, за счёт установки тормозных колёс КТ-141Е основного шасси несколько улучшены взлётно-посадочные характеристики самолёта и его экономичность. Так, при посадке на аэродром, находящийся на высоте 2000 метров, при температуре наружного воздуха 25°C с углом отклонения закрылков 45 градусов в штилевых условиях, максимальная посадочная масса ограничивается у Ту-154М до 74 тонн, а у Ту-154Б до 71,5 тонны. Допустимая путевая скорость Ту-154М на взлёте составляет 325 км/ч, на посадке — 280 км/ч для колёс основного шасси, для передних же установлена скорость 315 км/ч. Угол поворота стойки передней опоры увеличен до +/- 10 градусов, кнопка включения управления разворотом перенесена на штурвал. Выпуск средних и внутренних интерцепторов в момент касания основных опор осуществляется автоматически.