Турбореактивные двигатели и реактивные двигатели – Реактивные, турбореактивные двигатели, их виды и принцип работы

Реактивные, турбореактивные двигатели, их виды и принцип работы

При всей своей мощи и кажущейся невероятной сложности — ракетные и турбореактивные двигатели на самом деле имеют довольно простой принцип работы.

Самым простым является ракетный двигатель. Начнем с него.

Для того, чтобы работать в условиях космоса, ракетные двигатели должны иметь собственный запас кислорода для обеспечения сжигания топлива. Топливо-воздушная смесь впрыскивается в камеру сгорания, где происходит ее постоянное сжигание. Образующийся во время сгорания газ под очень большим давлением высвобождается наружу через сопло, создавая реактивную силу и заставляя ракетный двигатель, а вместе с ним и ракету двигаться в противоположном направлении.

Для того, чтобы работать в условиях космоса, ракетные двигатели должны иметь собственный запас кислорода для обеспечения сжигания топлива. Топливо-воздушная смесь впрыскивается в камеру сгорания, где происходит ее постоянное сжигание. Образующийся во время сгорания газ под очень большим давлением высвобождается наружу через сопло, создавая реактивную силу и заставляя ракетный двигатель, а вместе с ним и ракету двигаться в противоположном направлении.

Наглдный пример реактивной силы в повседневной жизни это обычный воздушный шарик. Если его надуть и отпустить, не завязывая, то шарик будет двигаться за счет реактивной силы, создаваемой вылетающим из него воздухом.

Турбореактивный двигатель (ТРД)

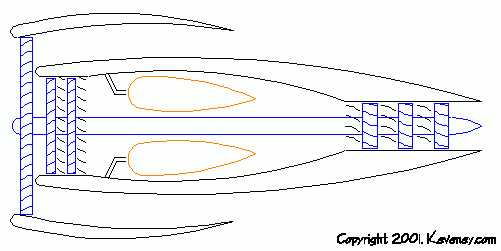

Турбореактивный двигатель (ТРД) работает по тому же принципу, что и ракетный, за исключением того, что в нем сжигается атмосферный кислород.

Сходства:

Топливо постоянно сжигается внутри камеры сгорания турбины. Освобождающийся через сопло газ создает реактивную силу.

Различия:

На выходе из сопла установлены несколко ступеней турбины, закрепленные на общем валу. проходя через лопатки турбин газ приводит их во вращение. Между колесами турбин установлены неподвижные направляющие лопатки, которые придаю определенное направление потоку газа на пути ко следующей ступени (колесу) турбины, что создает более эффективое вращение.

Вместе с турбиной на едином валу в передней части двигателя установлен компрессор, который служит для сжатия и подачи воздуха в камеру сгорания.

Турбовинтовой двигатель (ТВД).

Принцип работы точно такой же как и у ТРД, за исключением того, что на валу перед компрессором установлен редуктор, приводящий во вращение воздушный винт с более низкими оборотами, чем турбина.

Получение мощности, необходимой для вращения ротора компрессора и воздушного винта, обеспечивается турбиной с увеличенным числом ступеней, поэтому расширение газа в турбине происходит почти полностью и реактивная тяга, получаемая за счет реакции газовой струи, вытекающей из двигателя, составляет только 10–15% суммарной тяги, в то время как воздушный винт создает основное тяговое усилие (85–90%).

ТВД сочетают в себе преимущества ТРД на больших скоростях полета (способность создавать большую тягу при относительно небольшой массе и габаритах двигателя) и ПД на малых скоростях (низкие расходы топлива) и, обладая высокой топливной эффективностью, широко применяются в силовых установках имеющих большую грузоподъемность и дальность полета самолетов (летающих на скоростях 600–800 км/ч) и вертолетов.

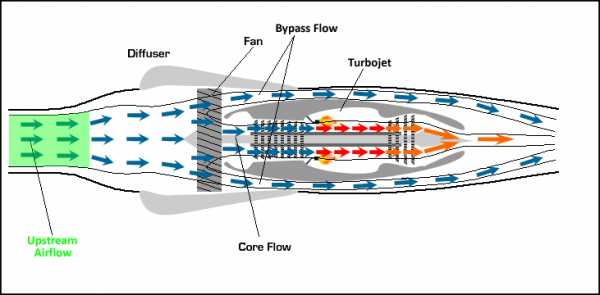

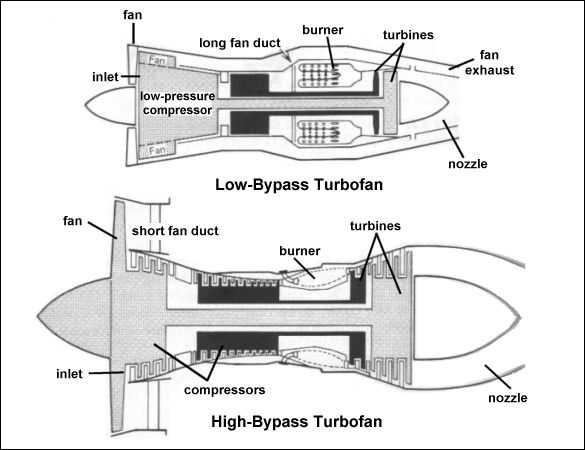

Турбовентиляторный двигатель (ТВлД)

Этот двигатель является неким копромиссом между турбореактивным и турбовинтовым двигателем. У турбовентиляторного двигателя (ТВлД) на валу перед компрессором установлен вентилятор, имеющий большее количество лопаток, чем воздушный винт и обеспечивающий высокий расход воздуха через двигатель на всех скоростях полета, включая низкие скорости при взлете.

ingenerov.net

Принцип работы турбореактивного двигателя самолёта

Совершая полет в самолете в большинстве случаев люди никогда не задумываются о том, как работает его двигатель. Но на самом деле о работе двигателя и реактивной тяги с помощью, которой работает сам двигатель, знали ее в Античное время. Но применить эти знания на практике смогли не так давно, так как раньше не технологии не позволяли никому достичь его исправной работы. Гонка вооружения между Англией и Германией стала толчком к созданию ТРД (турбореактивного двигателя).

В работе ТРД самолета нет никаких сложностей, принцип его работы может понять почти каждый человек. Но данный двигатель имеет несколько нюансов, их соблюдение контролируется под строгим присмотром руководства. Для того чтобы авиалайнер смог держаться в небе, необходима идеальная работа двигателя. Так как от работы двигателя напрямую зависят жизни пассажиров находящихся на борту авиатранспорта.

Принцип работы реактивного двигателя

За работу двигателя отвечает реактивная тяга. Для создания реактивной тяги необходима определенная жидкость, которая подается из задней части двигателя и по ходу ее продвижения увеличивается ее скорость движения вперед. Работу тяги отлично объясняет один из законов Ньютона, звучит он так «Любое действия вызывает равное противодействие».

Вместо жидкости в ТРД используется горючая смесь (газы и воздух со сгоревшими частичками топлива). Благодаря этой смеси самолет толкает вперед и позволяет ему лететь дальше.

Разработки таких двигателей начались в тридцатых годах. Первыми кто начал разрабатывать двигатели такого типа стали немцы и англичане. Но в гонке вооружений одержали победу ученные из Германии, так как они выпустили самый первый в мире самолет с ТРД под названием «Ласточка», данный самолет впервые взлетел в небеса над Люфтваффом. Спустя некоторое время появился и Английский самолет «Глостерский метеор»

Также сверхзвуковые двигатели принято считать турбореактивными, но они отличаются более совершенными модификациями, в отличие от ТРД.

Устройство двигателя имеет четыре главные детали, а именно:

- Компрессор.

- Камера горения.

- Турбина.

- Выхлоп.

Компрессор

В компрессоре находиться несколько турбин, с помощью которых происходит засасывание и сжатие воздуха. Во время сжатия воздуха, его давление и температура начинает нагнетаться и расти.

Камера горения

После того как воздух проходит турбину и его сжимает до необходимых размеров. Часть сжатого воздуха поступает в камеру горения, где воздух начинает смешиваться с топливом, после чего его поджигают. Благодаря этому увеличивается тепловая энергия воздуха. После смесь выходит из камеры с большой скорости и расширяется.

Турбина

После выхода эта смесь снова попадает в турбину, с помощью высокой энергии газа лопасти в турбине начинают свое вращение. Турбина тесно связанна с компрессором, который находиться в начале двигателя. Благодаря этому турбина начинает свою работу. Остатки воздуха выходят в выхлоп. В момент выхода смеси температура достигает рекордных размеров. Но она продолжает повышать свою температуру с помощью эффекта Дросселирования. После того как температура воздуха доходит до своего пика, она начинает идти на спад и выходит из турбины.

Принцип работы турбореактивного двигателя

В отличие от реактивного двигателя, который пользуется спросом почти у всех самолетов, турбореактивный двигатель больше подходит для пассажирских авиалайнеров. Так как для работы реактивного двигателя необходимо не только топливо, но и окислитель.

Благодаря своему строению окислитель поступает вместе с топливом из бака. А в случаи с ТРД окислитесь, поступает напрямую из атмосферы. А в остальном их работа совершенно идентична и не отличается друг от друга.

У турбореактивного двигателя главной деталью является лопасть турбины, так как от ее исправной работы напрямую зависит мощность двигателя. Благодаря этим лопастям и образуется тяга, которая необходима для поддержания скорости самолета. Если сравнить одну лопасть с автомобильным двигателем, то она сможет обеспечить мощностью целых десять машин.

Лопасти устанавливаются за камерой сгорания, так как там нагнетается самое высокое давления, также температура воздуха в данной части двигателя может доходить до 1400 градусов Цельсия.

В целях улучшения прочности и устойчивости лопасти перед различными факторами их монокристаллизируют, благодаря этому они могут держать высокую температуру и давление. Прежде чем установить такой двигатель на самолет его тестируют на полном тяговом усилителе. Также двигатель должен получить сертификат от Европейского совета по безопасности.

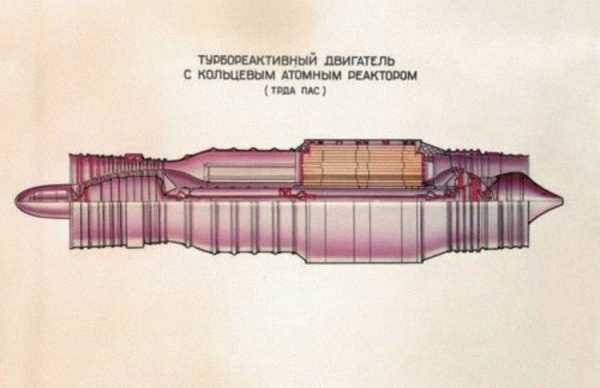

Атомный двигатель

В период холодной войны в мире были попытки создания атомного двигателя, за основу был взят турбореактивный двигатель. Главной задумкой ученых было создание двигателя, основанного не на химической реакции радиоактивных веществ, а на вырабатываемом тепле от ядерного реактора. Он должен был находиться на месте камеры сгорания.

В теории воздух должен был проходить через работающую зону реактора, благодаря этому реактор должен был остужаться, а температура воздуха наоборот возрастать. После чело воздух должен был расширяться и выходить через сопла (выхлоп) на этот момент скорость воздуха должна была превышать скорость полета самолета.

В Советском союзе были попытки проведения испытаний подобного двигателя, также ученные в соединенных штатах Америки, вели разработку данного двигателя, и их работа почти подходила к тестам двигателя на настоящем самолете.

Но по ряду причин разработки этого двигателя было решено закрыть. Так как у двигателя было множество недостатков, а именно:

- Пилоты были подвержены постоянному радиоактивному облучению на протяжении всего полета.

- Вместе с воздухом через сопла выходили и частички радиоактивного элемента в атмосферу.

- В том случае если самолет терпел крушение, был очень большой шанс взрыва радиоактивного реактора, что влекло за собой радиоактивное отравление на довольно большой площади.

vpolete.online

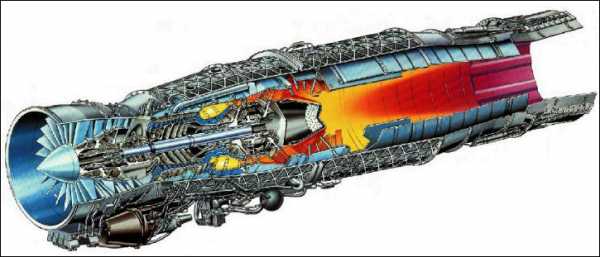

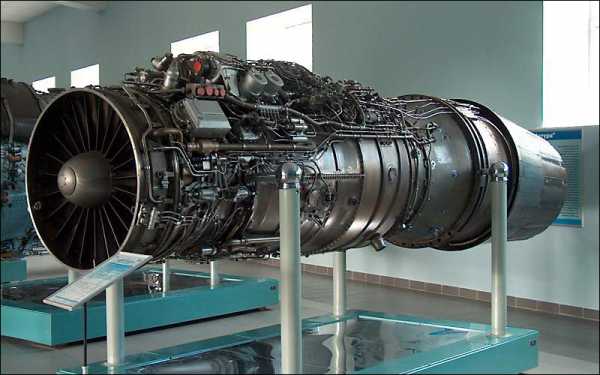

Турбореактивный двигатель с осевым компрессором

Турбореактивный двигатель (ТРД) – это наиболее известный и востребованный тип газотурбинных двигателей (ГТД), который широко используется в гражданской и военной авиации. ТРД, как и все остальные виды ГТД, относятся к тепловым машинам, а это значит, что выработанная ими энергия получена в результате сжигания топлива. Именно эти двигатели стали первыми газотурбинными двигателями, которые заменили собой поршневые в авиастроении.

История ТРД берет начало в 30-х годах, когда в СССР и Европе были проведены исследования и созданы первые опытные образцы турбореактивных двигателей для самолетов: отечественные АЛ, немецкий HeS3B, английский W. Вскоре интерес к ним проявили и авиаконструкторы из США и Японии. Первый советский турбореактивный истребитель ЯК-15, оснащенный двигателем РД-10 появился сразу после Второй Мировой Войны – в 1946 году. С тех пор практически все военные самолеты летали именно на реактивных двигателях.

Устройство и принцип работы реактивного двигателя

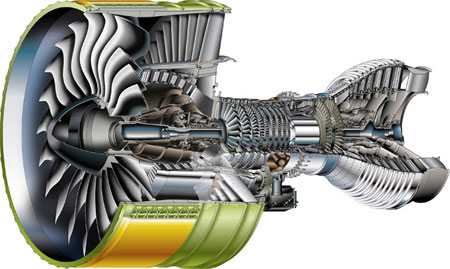

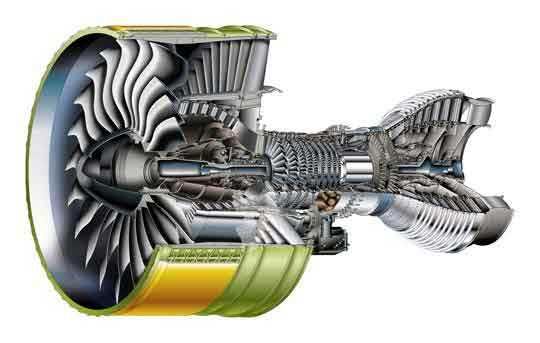

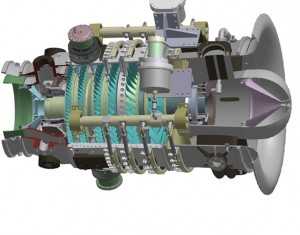

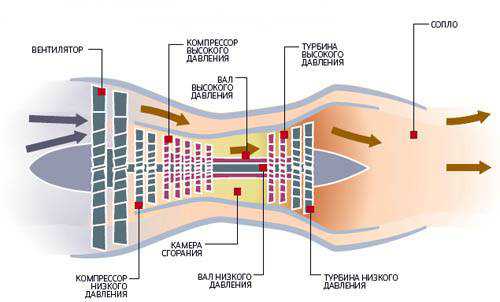

Все модели двигателей семейства ГТД имеют схожее строение, а их работа основывается на вращении турбины, что и дало название всему семейству. Строение турбореактивного двигателя с одной стороны проще, чем у других видов, но с другой имеет ряд особенностей. Итак, ТРД состоит из компрессора, камеры (или нескольких камер) сгорания, турбины и сопла. Другие виды ГТД имеют еще и дополнительные валы, выполняющие определенную полезную работу, но в данном случае их нет, что и упрощает конструкцию, а также снижает вес.

Принцип работы ТРД соответствует принципу работы всех ГТД. Компрессор втягивает воздух, сжимает его и направляет в камеру сгорания. В ней воздух перемешивается с впрыснутым форсунками топливом, образуя топливный заряд, который при сгорании расширяется. Расширенные газы направляются в сторону турбины, вращая ее, а остатки неиспользованной энергии выходят через сужающееся сопло, образуя реактивную тягу, которая и является движущей силой. Турбина, вращаясь, приводит в движение компрессор, связанный с ней механически.

Теперь более подробно о каждой составляющей ТРД. Турбореактивные двигатели отличаются между собой по типу компрессоров, которые в них устанавливаются. Они могут быть осевыми, центробежными или комбинированными. В данной статье будут рассматриваться ТРД с осевым компрессором.

Элементы двигателя

Осевой компрессор

Осевой компрессор представляет собой вал с подвижными дисками, на концах которых закреплены рабочие лопатки, называемый ротором, а между этими дисками находятся неподвижные направляющие лопатки, закрепленные на внутренней стороне корпуса, — статор. Ротор работает, как обычный вентилятор, только лопастей у него больше и скорость вращения выше. Поток воздуха, пройдя через подвижные лопатки, закручивается, и чтобы его выровнять, используется статор. Неподвижные лопатки статора тормозят воздух и придают ему нужный вектор движения, направленный вдоль оси вала. Именно поэтому компрессор и называется осевым.

Осевой компрессор представляет собой вал с подвижными дисками, на концах которых закреплены рабочие лопатки, называемый ротором, а между этими дисками находятся неподвижные направляющие лопатки, закрепленные на внутренней стороне корпуса, — статор. Ротор работает, как обычный вентилятор, только лопастей у него больше и скорость вращения выше. Поток воздуха, пройдя через подвижные лопатки, закручивается, и чтобы его выровнять, используется статор. Неподвижные лопатки статора тормозят воздух и придают ему нужный вектор движения, направленный вдоль оси вала. Именно поэтому компрессор и называется осевым.

Каждая пара рабочих и направляющих лопаток формирует одну ступень компрессора. Таких ступеней обычно несколько (их число может достигать 15) и расположены они одна за другой. В результате получается чередование подвижных и неподвижных лопаток, расположенных вдоль вала. Одна ступень увеличивает давление воздуха в незначительной степени, но при прохождении всех их оно достигает нужного значения. Уменьшение скорости на статоре увеличивает давление и температуру, так что на следующую ступень воздух поступает уже сжатым и нагретым. С каждой последующей ступенью давление и температура в компрессоре повышаются. Количество ступеней определяется при проектировании двигателя и зависит от требуемого значения степени сжатия в камере сгорания.

Для получения большего значения величины давления корпус компрессора может постепенно сужаться, что дополнительно увеличивает напор внутри и контролирует осевое направление движения потока. С этой же целью ротор может иметь конусную форму, а в некоторых случаях сечение канала сужается путем комбинирования конусной формы и корпуса, и ротора.

Компрессор может быть одно- или многокаскадным. Первый тип представляет собой ротор и статор с необходимым числом ступеней. Он используется в обычных турбореактивных двигателях. Многокаскадный компрессор – это два и более узла, каждый из которых оснащен своей приводной турбиной. Его использование позволяет более точно и эффективно управлять режимами работы двигателя и настраивать их под определенную нагрузку. Такие компрессоры нашли применение как на обычных, так и на двухконтурных ТРД.

Если сравнивать осевой и цетробежный компрессоры, более эффективным считается первый. КПД осевого компрессора может достигать 90%, к тому же он более легкий и компактный и имеет большую производительность. Именно поэтому авиаконструкторы чаще отдают предпочтение именно ему.

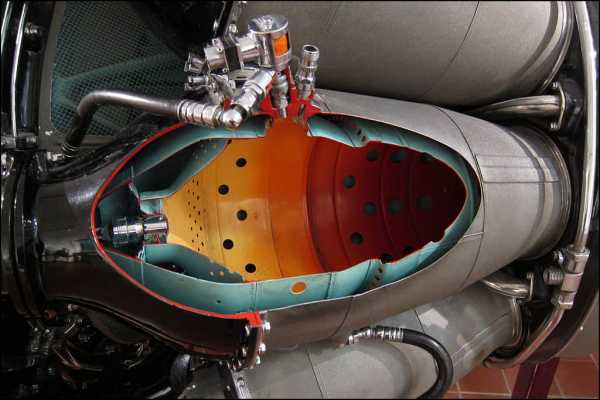

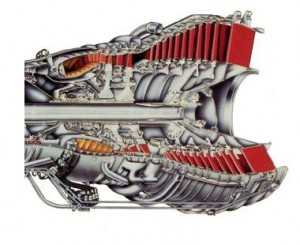

Камера сгорания

Камера сгорания газотурбинных двигателей в основном представлена 3 типами. Камера сгорания представляющая собой «кольцо», которое охватывает корпус мотора, или же отдельные трубы, называемые жаровыми, а вот гибрид этих двух КС, так называемый трубчато-кольцевая камера сгорания использовалась в переходный момент от трубчатой КС к кольцевой КС и редко где встречается. Поверхность камеры сгорания имеет своеобразную перфорацию для эффективного сжигания топлива и воздушного охлаждения. В ней расположены форсунки, подающие топливо (в самолетах это авиационный керосин). При контакте с сжатым горячим воздухом оно воспламеняется, в результате чего образуются расширенные газы с высоким зарядом энергии.

-

- Трубчатая КС

-

- Кольцевая КС

Основная функция камеры сгорания, это подвод тепловой энергии к воздушному потоку, получаемой в результате химической реакции окисления топлива кислородом воздуха, то есть попросту его сгорания. Дополнительная энергия подводимая к потоку, проходящему через камеру сгорания в частности и всецело через двигатель, позволяет уравновесить потери, и разогнать этот поток в сопле с целью получения достаточной тяги для придания движения двигателю и как следствие, летательному аппарату.

Турбина

Турбина – это «компрессор наоборот»: если лопасти компрессора вращаются, чтобы затягивать воздух в корпус, то лопасти турбины вращаются, потому что на них воздействуют расширенные газы. По своей структуре турбина практически не отличается от компрессора, имея неподвижные лопатки статора и подвижные ротора. Но в ее случае статор находится впереди, а ротор – за ним (сначала поток газов выпрямляется, а затем попадает на рабочие лопатки). Ступеней у турбины меньше, обычно их количество не более 4-х, а то и меньше; есть даже одноступенчатые модели. Работает турбина следующим образом: из камеры сгорания расширенные газы попадают на рабочие лопатки и вращают их. Поскольку основная и единственная задача турбины ТРД – вращение компрессора, ей достаточно небольшого количества ступеней. Излишек энергии, не потраченный на вращение турбинного ротора, в прямом смысле слова «вылетает в трубу», то есть в сопло, обеспечивая реактивную тягу.

Турбина – это «компрессор наоборот»: если лопасти компрессора вращаются, чтобы затягивать воздух в корпус, то лопасти турбины вращаются, потому что на них воздействуют расширенные газы. По своей структуре турбина практически не отличается от компрессора, имея неподвижные лопатки статора и подвижные ротора. Но в ее случае статор находится впереди, а ротор – за ним (сначала поток газов выпрямляется, а затем попадает на рабочие лопатки). Ступеней у турбины меньше, обычно их количество не более 4-х, а то и меньше; есть даже одноступенчатые модели. Работает турбина следующим образом: из камеры сгорания расширенные газы попадают на рабочие лопатки и вращают их. Поскольку основная и единственная задача турбины ТРД – вращение компрессора, ей достаточно небольшого количества ступеней. Излишек энергии, не потраченный на вращение турбинного ротора, в прямом смысле слова «вылетает в трубу», то есть в сопло, обеспечивая реактивную тягу.

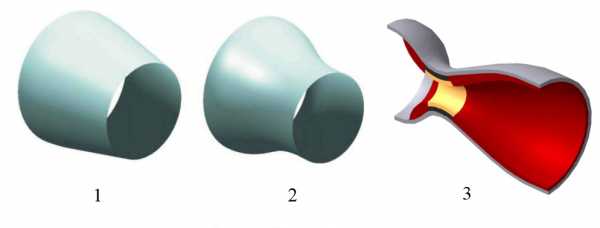

Сопловой аппарат

Сопла ТРД тоже бывают разными. Они могут иметь переменное сечение, сужаясь к выходу, а могут сначала сужаться, а затем расширяться. В некоторых моделях самолетов можно регулировать сечение сопла и направление тяги, могут быть устройство реверса или отклонения вектора тяги, различные шумопоглощающие устройства или приспособления для снижения инфракрасной заметности. Сопловой аппарат это так же и форсажная камера.

Основная задача сопла — это формирования необходимых параметров потока газа, выходящего из двигателя. Срабатывание энергии газа в поступательную энергию двигателя и движение самолета. Сопла для реактивных двигателей бывают 2 видов, в зависимости от расчетной скорости полета самолета. Для двигателей самолетов, летающих с дозвуковой скоростью применяют сопло со сужающимся сечением к срезу сопла. Сопло для двигателей сверхзвуковых самолетов применяют уже с расширяющимся сечением к срезу сопла, так называемое сопло Лаваля.

1 — обычное жесткое сужающееся сопло, 2 — сопло Витошинского, 3 — сопло Лаваля

В современной авиации из соображений наибольшей оптимальности работы двигателей на всех режимах полета самолета (максимального приближения к расчетному режиму), то есть обеспечения большой тяги с минимальными потерями, сверхзвуковые сопла делаются регулируемыми.

Система управления двигателем

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, турбореактивный двигатель – это сложная система, которой практически полностью управляет «умная» автоматика. Пилот определяет нагрузку с помощью одного только рычага, тогда как многочисленные датчики и регуляторы выполняют остальную работу, настраивая двигатель на нужный режим работы.

Преимущества и недостатки

Турбореактивными двигателями с осевым компрессором оснащаются большинство самолетов с ТРД. К ним относятся большинство современных гражданских самолетов, а также военные истребители и бомбардировщики. Такое широкое применение объясняется наличием у турбореактивного двигателя ряда преимуществ, выгодно выделяющих их среди других видов моторов. Во-первых, их конструкция наиболее простая среди ГТД, во-вторых, они имеют компактные габариты и малый вес, в-третьих, они менее шумные, чем турбовинтовые (ТВД) или турбовальные (ТВаД) двигатели. Но главным их преимуществом является возможность преодолевать звуковой барьер, что особенно важно в военной авиации.

К недостаткам ТРД можно отнести их «прожорливость». Среди моторов семейства ГТД они занимают первое место по расходу топлива, так что порой намного выгоднее заменить их теми же ТВД. Это объясняет то, что они редко используются на самолетах с низкими скоростями, летающими на дальние расстояния. Еще один недостаток – их дороговизна. Достаточно представить, в каких условиях работает турбина, чтобы понять: обыкновенные материалы не смогут выдержать таких нагрузок. Для изготовления лопастей турбин используются сверхпрочные жаростойкие материалы, способные выдержать «адские» условия работы, а стоят они, соответственно, немало.

В последнее время традиционные турбореактивные двигатели начали вытесняться другими своими подвидами, например, двухконтурными ТРД. Прогресс не стоит на месте, а авиаконструкторы постоянно борются за повышение мощности и эффективности моторов в комплексе с уменьшением их веса, что так важно для авиации. И все же ТРД рано списывать со счетов – они по-прежнему востребованы, о чем свидетельствует их широкое применение.

Небольшое видео, представленное ниже про работу турбовентиляторного двигателя, продемонстрирует работу турбореактивного двигателя с осевым компрессором, т.к. принцип у них одинаков.

zewerok.ru

Турбовентиляторный реактивный двигатель | Техника и человек

Реактивный двигатель в свое время дал возможность самолетам преодолевать звуковой барьер и летать на больших скоростях, что стало настоящим прорывом как в гражданской, так и в военной авиации. Но, как это частенько бывает, не все в нем оказалось идеальным. Увеличение мощности повлекло за собой увеличение расхода топлива, что не могло не сказаться на стоимости перелетов. С тех пор авиаконструкторы постоянно ищут решения, позволяющие объединить высокую эффективность с экономичностью. Одним из возможных вариантов является двухконтурный турбореактивный двигатель и в частности его вид – турбовентиляторный реактивный двигатель (ТВРД).

Турбовентиляторные реактивные двигатели – это все те же газотурбинные двигатели (ГТД), в семейство которых входят практически все современные авиационные силовые установки. ГТД относятся к тепловым машинам, в которых тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую. Главной особенностью всех ГТД является наличие турбины – вала с лопастями, которые воспринимают часть выработанной энергии и приводят в движение мотор. Наиболее простыми по строению считаются обычные турбореактивные двигатели (ТРД), состоящие из компрессора, камеры сгорания, турбины и сопла. Но, как было отмечено выше, такая конструкция хоть и обеспечивает необходимую мощность, при этом потребляет много топлива. Самыми же экономными в плане расхода топлива считаются турбовинтовые двигатели (ТВД), у которых тягу создает не реактивный поток, а винт, приводимый в движение турбиной. Правда, самолеты, оснащенные такими моторами, не могут преодолевать звуковой барьер, так что их возможности ограничены. Они используются в гражданской авиации на самолетах, летающих на большие расстояния с дозвуковой скоростью. Авиаконструкторы ищут возможность соединить эти два основных типа ГТД, чтобы получить эффективный и экономичный силовой агрегат, и турбовентиляторный реактивный двигатель – это как раз один из результатов их работы.

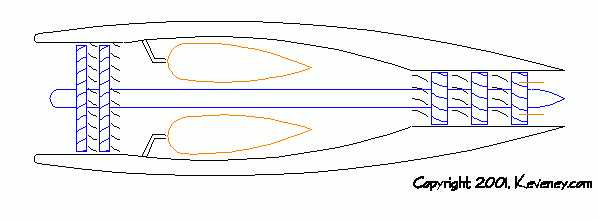

Перед тем, как перейти непосредственно к ТВРД, стоит обратить внимание на такое понятие, как двухконтурность реактивных моторов. Двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД) представляют собой обычные реактивные моторы, оснащенные дополнительным – внешним – контуром, который «обволакивает» их корпус. Между внешним и внутренним корпусом есть кольцевой канал, по которому проходит воздушный поток. То есть, при работе двигателя воздушный поток, который всасывает компрессор, попадает не только во внутренний контур, но и во внешний, что увеличивает расход воздуха и повышает эффективность работы. Степень двухконтурности таких двигателей определяется отношением количества воздуха, которое проходит через внешний контур, к количеству воздуха во внутреннем. Чем больше это значение, тем эффективнее работа силового агрегата.

Устройство

А теперь самое время перейти к турбовентиляторному реактивному двигателю, который как раз и является одним из видов ТРДД со степенью двухконтурности больше 2-х. ТВРД, как двухконтурный двигатель, состоит из первого контура – обычного ТРД, и второго. Первый контур включает в себя вентилятор, компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, турбину низкого давления и сопло. Второй контур представляет собой кольцевой канал с неподвижными лопатками внутри и соплом.

Компрессор высокого давления (КВД), как правило, осевой и состоит из нескольких ступеней, каждую из которых формируют подвижные и неподвижные лопатки, закрепленные на валу. Чем больше ступеней, тем выше степень сжатия воздуха. Подвижные лопатки расположены впереди, они засасывают и сжимают воздушный поток, который потом попадает на неподвижные лопасти, задающие ему осевое направление.

Вентилятор – это своего рода тот же компрессор, его даже порой называют компрессором низкого давления и считают одной из ступеней КВД. Обычно он одноступенчатый, чего вполне достаточно для предварительно сжатия воздуха, но в некоторых случаях встречаются и двух- и трехступенчатые вентиляторы.

Камера сгорания может быть кольцевой или трубчатой. Ее поверхность имеет отверстия для лучшего вентилирования и охлаждения. В самой камере установлены форсунки для подачи топлива.

Турбина высокого давления – это основа мотора. Собственно, это тот же компрессор, только с обратным принципом работы: в случае с турбиной не она воздействует на газовый поток, а поток воздействует на нее, отдавая часть своей энергии. Ее конструкция состоит из неподвижных лопаток, выпрямляющих поток расширенных газов, и подвижных лопаток, которые и создают крутящий момент. Как и компрессор, она может иметь несколько ступеней.

Турбина низкого давления – это свободная турбина, вращающая вентилятор. Она тоже вращается под воздействием расширенных газов Две турбины не связаны между собой механически и работают независимо одна от другой. Вал второй турбины при этом обычно находится внутри вала первой, но есть конструкции, предусматривающие наличие трех валов.

Принцип работы

Принцип работы ТВРД заключается в следующем. Поток воздуха захватывается вентилятором и, частично сжимаясь, направляется по двум направлениям: в первый контур к компрессору и во второй на неподвижные лопатки. Вентилятор при этом играет роль не винта, создающего тягу, а компрессора низкого давления, увеличивающего количество воздуха, проходящего через двигатель. В первом контуре поток сжимается и нагревается при проходе через компрессор высокого давления и попадает в камеру сгорания. Здесь он смешивается с впрыснутым топливом и воспламеняется, в результате чего образуются газы с большим запасом энергии. Поток расширяющихся горячих газов направляется на турбину высокого давления и вращает ее лопатки. Эта турбина вращает компрессор высокого давления, который закреплен с ней на одном валу. Далее газы вращают турбину низкого давления, приводящую в движение вентилятор, после чего попадают в сопло и вырываются наружу, создавая реактивную тягу.

В это же время во втором контуре поток воздуха, захваченный и сжатый вентилятором, попадает на неподвижные лопатки, выпрямляющие направление его движения так, чтобы он перемещался в осевом направлении. При этом воздух дополнительно сжимается, после чего попадает в сопло второго контура и выходит наружу, создавая дополнительную тягу. Два контура обычно не смешиваются между собой, но есть и исключения.

Преимущества и недостатки турбовентиляторных двигателей

Преимущества

Чем же так привлекателен турбовентиляторный реактивный двигатель? В первую очередь он дает возможность экономии топлива без потерь мощности, что так важно для реактивных двигателей. Кроме того, этот мотор менее шумный, чем его «сородичи». Еще одно преимущество – наличие упрощенной реверсной системы тяги. При торможении самолета используется тяга внешнего контура.

Недостатки

Что же касается недостатков, не обошлось и без них. Любые дополнительные компоненты конструкции двигателей – это дополнительный вес, что для авиации очень важно, а дополнительный контур немалых размеров – это довольно существенное увеличение массы мотора. Еще один минус – большие габариты, что ведет к повышению значения лобового сопротивления воздуха во время полета. ТВРД можно безошибочно узнать по характерному виду: они напоминают бочонки с большим сечением. Большой диаметр этих моторов – залог высокой степени двухконтурности, в некоторых моделях через него проходит до 80% воздушного потока. В целях экономии и уменьшения веса второй контур выполняют не по всей длине двигателя, а немного меньше, в результате чего из объемного «бочонка» сзади выглядывает конус первого контура.

Применение

Турбовентиляторные реактивные двигатели успешно используются на современных самолетах отечественного и зарубежного производства. Из «родных» стоит выделить ПС-90А и Д-18Т; из зарубежных — General Electric GE90, CFM56-5А/B, CFM56-5C2.

Сфера применения ТВРД очень широкая. Это наиболее востребованный вид авиационных реактивных двигателей на сегодняшний день, который значительно потеснил свой прототип – классический ТРД. Благодаря своей экономичности, он используется и в гражданской, и в военной авиации. Им оснащаются пассажирские и грузовые самолеты, летающие на дальние и средние расстояния, хотя раньше в целях экономии на них устанавливались ТВД. Сейчас же появилась возможность летать быстро и сравнительно недорого, и все благодаря ТВРД.

Отечественные двигатели под крылом самолета

- ПС-90 под крылом Sukhoi Superjet 100

- Д-18Т и он же под крылом АН-124

Зарубежные образцы двигателей

-

- ТВРД General Electric GE90

- ТВРД Rolle Royce Trent 970

zewerok.ru

Реактивный двигатель. История реактивных двигателей. Виды реактивных двигателей.

Реактивные двигатели. История реактивных двигателей.

Реактивные двигатели.

Реактивный двигатель — это устройство, конструкция которого позволяет получать реактивную тягу, посредством преобразования внутренней энергии запаса топлива в кинетическую энергию реактивной струи рабочего тела.

Рабочее тело объекта с большой скоростью истекает из реактивного двигателя, и, в соответствии с законом сохранения импульса, образуется реактивная сила, толкающая двигатель в противоположном направлении. Для разгона рабочего тела может использоваться как расширение газа, нагретого тем или иным способом до высокой температуры (тепловые реактивные двигатели), так и другие физические принципы, например, ускорение заряженных частиц в электростатическом поле (ионный двигатель).

Реактивный двигатель позволяет создавать тяговое усилие только за счёт взаимодействия реактивной струи с рабочим телом, без опоры или контакта с другими телами. В связи с этим, реактивный двигатель нашел широкое применение в авиации и космонавтике.

История реактивных двигателей.

Первыми реактивное движение научились использовать китайцы, ракеты с твердым топливом появились в Китае в X веке н. э. Такие ракеты применялись на Востоке, а затем в Европе для фейерверков, сигнализации, и как боевые.

Ракеты древнего Китая.

Важным этапом в развитии идеи реактивного движения была идея применения ракеты в качестве двигателя для летательного аппарата. Ее впервые сформулировал русский революционер-народоволец Н. И. Кибальчич, который в марте 1881 года, незадолго до казни, предложил схему летательного аппарата (ракетоплана) с использованием реактивной тяги от взрывных пороховых газов.

H. Е. Жуковский в работах «О реакции вытекающей и втекающей жидкости» (1880е годы) и «К теории судов, приводимых в движение силой реакции вытекающей воды» (1908 г.) впервые разработал основные вопросы теории реактивного двигателя.

Интересные работы по исследованию полета ракеты принадлежат также известному русскому ученому И. В. Мещерскому, в частности в области общей теории движения тел переменной массы.

В 1903 году К. Э. Циолковский в своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» дал теоретическое обоснование полета ракеты, а также принципиальную схему ракетного двигателя, предвосхищавшую многие принципиальные и конструктивные особенности современных жидкостноракетных двигателей (ЖРД). Так, Циолковский предусматривал применение для реактивного двигателя жидкого топлива и подачу его в двигатель специальными насосами. Управление полетом ракеты он предлагал осуществить посредством газовых рулей — специальных пластинок, помещаемых в струе вылетающих из сопла газов.

Особенность жидкостнореактивного двигателя в том, что в отличие от других реактивных двигателей он несет с собой вместе с топливом весь запас окислителя, а не забирает необходимый для сжигания горючего воздух, содержащий кислород, из атмосферы. Это единственный двигатель, который может быть применен для сверхвысотного полета вне земной атмосферы.

Первую в мире ракету с жидкостным ракетным двигателем создал и запустил 16 марта 1926 года американец Р. Годдард. Она весила около 5 килограммов, а ее длина достигала 3 м. Топливом в ракете Годдарда служили бензин и жидкий кислород. Полет этой ракеты продолжался 2,5 секунды, за которые она пролетела 56 м.

Систематические экспериментальные работы над этими двигателями начались в 1930-х годах.

Первые советские ЖРД были разработаны и созданы в 1930-1931 годах в ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством будущего академика В. П. Глушко. Эта серия называлась ОРМ — опытный ракетный мотор. Глушко применил некоторые новинки, например охлаждение двигателя одним из компонентов топлива.

Параллельно разработка ракетных двигателей велась в Москве Группой изучения реактивного движения (ГИРД). Ее идейным вдохновителем был Ф. А. Цандер, а организатором — молодой С. П. Королев. Целью Королева была постройка нового ракетного аппарата — ракетоплана.

В 1933 году Ф. А. Цандер построил и успешно испытал ракетный двигатель ОР1, работавший на бензине и сжатом воздухе, а в 1932-1933 годах — двигатель ОР2, на бензине и жидком кислороде. Этот двигатель был спроектирован для установки на планере, который должен был совершить полет в качестве ракетоплана.

Развивая начатые работы, советские инженеры в последующем продолжали работать над созданием жидкостных реактивных двигателей. Всего с 1932 по 1941 год в СССР было разработано 118 конструкций жидкостных реактивных двигателей.

В Германии в 1931 году состоялись испытания ракет И. Винклера, Риделя и др.

Первый полет на самолетеракетоплане с жидкостнореактивным двигателем был совершен в Советском Союзе в феврале 1940 года. В качестве силовой установки самолета был применен ЖРД. В 1941 году под руководством советского конструктора В. Ф. Болховитинова был построен первый реактивный самолет — истребитель с жидкостноракетным двигателем. Его испытания были проведены в мае 1942 года летчиком Г. Я. Бахчиваджи. В это же время состоялся первый полет немецкого истребителя с таким двигателем.

В 1943 году в США провели испытания первого американского реактивного самолета, на котором был установлен жидкостнореактивный двигатель. В Германии в 1944 году были построены несколько истребителей с этими двигателями конструкции Мессершмитта.

Кроме того, ЖРД применялись на немецких ракетах Фау2, созданных под руководством В. фон Брауна.

В 1950-е годы жидкостноракетные двигатели устанавливались на баллистических ракетах, а затем на космических ракетах, искусственных спутниках, автоматических межпланетных станциях.

ЖРД состоит из камеры сгорания с соплом, турбонасосного агрегата, газогенератора или парогазогенератора, системы автоматики, органов регулирования, системы зажигания и вспомогательных агрегатов (теплообменники, смесители, приводы).

Идея воздушнореактивных двигателей (ВРД) не раз выдвигалась в разных странах. Наиболее важными и оригинальными работами в этом отношении являются исследования, проведенные в 1908-1913 годах французским ученым Рено Лореном, который и предложил ряд схем прямоточных воздушнореактивных двигателей (ПВРД). Эти двигатели используют в качестве окислителя атмосферный воздух, а сжатие воздуха в камере сгорания обеспечивается за счет динамического напора воздуха.

В мае 1939 года в СССР впервые состоялось испытание ракеты с ПВРД конструкции П. А. Меркулова. Это была двухступенчатая ракета (первая ступень — пороховая ракета) с взлетным весом 7,07 кг, причем вес топлива для второй ступени ПВРД составлял лишь 2 кг. При испытании ракета достигла высоты 2 км.

В 1939-1940 годах впервые в мире в Советском Союзе были проведены летние испытания воздушнореактивных двигателей, установленных в качестве дополнительных двигателей на самолете конструкции Н. П. Поликарпова. В 1942 году в Германии испытывались прямоточные воздушнореактивные двигатели конструкции Э. Зенгера.

Воздушнореактивный двигатель состоит из диффузора, в котором за счет кинетической энергии набегающего потока воздуха происходит сжатие воздуха. В камеру сгорания через форсунку впрыскивается топливо и происходит воспламенение смеси. Реактивная струя выходит через сопло.

Процесс работы ВРД непрерывен, поэтому в них отсутствует стартовая тяга. В связи с этим при скоростях полета меньше половины скорости звука воздушнореактивные двигатели не применяются. Наиболее эффективно применение ВРД на сверхзвуковых скоростях и больших высотах. Взлет самолета с воздушнореактивным двигателем происходит при помощи ракетных двигателей на твердом или жидком топливе.

Большее развитие получила другая группа воздушнореактивных двигателей – турбокомпрессорные двигатели. Они подразделяются на турбореактивные, в которых тяга создается струей газов, вытекающих из реактивного сопла, и турбовинтовые, в которых основная тяга создается воздушным винтом.

В 1909 году проект турбореактивного двигателя был разработан инженером Н. Герасимовым. В 1914 году лейтенант русского морского флота М. Н. Никольской сконструировал и построил модель турбовинтового авиационного двигателя. Рабочим телом для приведения в действие трехступенчатой турбины служили газообразные продукты сгорания смеси скипидара и азотной кислоты. Турбина работала не только на воздушный винт: отходящие газообразные продукты сгорания, направленные в хвостовое (реактивное) сопло, создавали реактивную тягу дополнительно к силе тяги винта.

В 1924 году В. И. Базаров разработал конструкцию авиационного турбокомпрессорного реактивного двигателя, состоявшую из трех элементов: камеры сгорания, газовой турбины, компрессора. Поток сжатого воздуха здесь впервые делился на две ветви: меньшая часть шла в камеру сгорания (к горелке), а большая подмешивалась к рабочим газам для понижения их температуры перед турбиной. Тем самым обеспечивалась сохранность лопаток турбины. Мощность многоступенчатой турбины расходовалась на привод центробежного компрессора самого двигателя и отчасти на вращение воздушного винта. Дополнительно к винту тяга создавалась за счет реакции струи газов, пропускаемых через хвостовое сопло.

В 1939 году на Кировском заводе в Ленинграде началась постройка турбореактивных двигателей конструкции А. М. Люльки. Его испытаниям помешала война.

В 1941 году в Англии был впервые осуществлен полет на экспериментальном самолете истребителе, оснащенном турбореактивным двигателем конструкции Ф. Уиттла. На нем был установлен двигатель с газовой турбиной, которая приводила в действие центробежный компрессор, подающий воздух в камеру сгорания. Продукты сгорания использовались для создания реактивной тяги.

К концу Второй мировой войны стало ясно, что дальнейшее эффективное развитие авиации возможно только при внедрении двигателей, использующих принципы реактивной тяги полностью или частично.

Первые самолеты с реактивными двигателями были создавались в фашисткой Германии, Великобритании, США и СССР.

В СССР первый проект истребителя, с ВРД разработанным А. М. Люлькой, в был предложен в марте 1943 года начальником ОКБ-301 М. И. Гудковым. Самолёт назывался Гу-ВРД. Проект был отвергнут экспертами, в связи с неверием в актуальность и преимущества ВРД в сравнении с поршневыми авиадвигателями.

Немецкие конструкторы и учёные, работавшие в этой и смежных областях (ракетостроение), оказались в более выгодном положении. Третий рейх планировал войну, и выиграть её рассчитывал за счёт технического превосходства в вооружениях. Поэтому в Германии новые разработки, которые могли усилить армию, в области авиации и ракетной техники субсидировались более щедро, чем в других странах.

Первый самолёт, оснащенный турбореактивным двигателем (ТРД) HeS 3 конструкции фон Охайна, — был самолет He 178 (фирма Хейнкель Германия). Произошло это 27 августа 1939 года. Этот самолёт превосходил по скорости (700 км/ч) поршневые истребители своего времени, максимальная скорость которых не превышала 650 км/ч, но при этом был менее экономичен, и вследствие этого имел меньший радиус действия. К тому же у него были большие скорости взлёта и посадки, по сравнению с поршневыми самолётами, из-за чего ему требовалась более длинная взлётно-посадочная полоса с качественным покрытием.

Работы по этой тематике продолжались практически до конца войны, когда Третий рейх, утратив своё былое преимущество в воздухе, предпринял безуспешную попытку восстановить его за счёт поставки для военной авиации реактивных самолетов.

С августа 1944 года начал серийно выпускаться реактивный истребитель-бомбардировщик Мессершмитт Me.262, оборудованного двумя турбореактивными двигателями Jumo-004 производства фирмы Юнкерс. Самолет Мессершмитт Me.262 значительно превосходил всех своих «современников» по скорости и скороподъёмности.

С ноября 1944 года начал выпускаться ещё и первый реактивный бомбардировщик Arado Ar 234 Blitz с теми же двигателями.

Единственным реактивным самолётом союзников по антигитлеровской коалиции, формально принимавшим участие во Второй мировой войне, был «Глостер Метеор» (Великобритания) с ТРД Rolls-Royce Derwent 8 конструкции Ф. Уиттла.

После войны во всех странах, имевших авиационную промышленность, начинаются интенсивные разработки в области воздушно-реактивных двигателей. Реактивное двигателестроение открыло новые возможности в авиации: полёты на скоростях, превышающих скорость звука, и создание самолётов с грузоподъёмностью, многократно превышающей грузоподъёмность поршневых самолётов, как следствие более высокой удельной мощности газотурбинных двигателей в сравнении с поршневыми.

Первым отечественным серийным реактивным самолётом был истребитель Як-15 (1946 год), разработанный в рекордные сроки на базе планера Як-3 и адаптации трофейного двигателя Jumo-004, выполненной в моторостроительном конструкторском бюро В. Я. Климова.

А уже через год прошёл государственные испытания первый, полностью оригинальный, отечественный турбореактивный двигатель ТР-1, разработанный в КБ А. М. Люльки. Такие быстрые темпы освоения совершенно новой сферы двигателестроения имеют объяснение: группа А. М. Люльки занималась этой проблематикой ещё с довоенных времён, но «зелёный свет» этим разработкам был дан, только когда руководство страны вдруг обнаружило отставание СССР в этой области.

Первым отечественным реактивным пассажирским авиалайнером был Ту-104 (1955 год), оборудованный двумя турбореактивными двигателями РД-3М-500 (АМ-3М-500), разработанными в КБ А. А. Микулина. К этому времени СССР был уже в числе мировых лидеров в области авиационного моторостроения.

Изобретенный в 1913 году прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД), так же начал активно совершенствоваться. Начиная с 1950-х годов в США было создан ряд экспериментальных самолётов и серийных крылатых ракет разного назначения с этим типом двигателя.

Обладая рядом недостатков для использования на пилотируемых самолётах (нулевая тяга на месте, низкая эффективность на малых скоростях полёта), ПВРД стал предпочтительным типом ВРД для беспилотных одноразовых снарядов и крылатых ракет, благодаря своей простоте, а, следовательно, дешевизне и надёжности.

В турбореактивном двигателе (ТРД) воздух, поступающий при полете, сжимается сначала в воздухозаборнике, а затем в турбокомпрессоре. Сжатый воздух подается в камеру сгорания, куда впрыскивается жидкое топливо (чаще всего – авиационный керосин). Частичное расширение газов, образовавшихся при сгорании, происходит в турбине, вращающей компрессор, а окончательное – в реактивном сопле. Между турбиной и реактивным двигателем может быть установлена форсажная камера, предназначенная для дополнительного сгорания топлива.

Сейчас турбореактивными двигателями (ТРД) оснащено большинство военных и гражданских самолетов, а также некоторые вертолеты.

В турбовинтовом двигателе основная тяга создается воздушным винтом, а дополнительная (около 10 %) — струей газов, вытекающих из реактивного сопла. Принцип действия турбовинтового двигателя схож с турбореактивным (ТР), с той разницей, что турбина вращает не только компрессор, но и воздушный винт. Эти двигатели применяются в дозвуковых самолетах и вертолетах, а также для движения быстроходных судов и автомобилей.

Наиболее ранние реактивные твердотопливные двигатели (РТТД) использовались в боевых ракетах. Их широкое применение началось в XIX веке, когда во многих армиях появились ракетные части. В конце XIX века были созданы первые бездымные пороха, с более устойчивым горением и большей работоспособностью.

В 1920-1930 годы велись работы по созданию реактивного оружия. Это привело к появлению реактивных минометов — «катюш» в Советском Союзе, шестиствольных реактивных минометов в Германии.

Получение новых видов пороха позволило применять реактивные твердотопливные двигатели в боевых ракетах, включая баллистические. Кроме этого они применяются в авиации и космонавтике как двигатели первых ступеней ракетоносителей, стартовые двигатели для самолетов с прямоточными воздушнореактивными двигателями и тормозные двигатели космических аппаратов.

Реактивный твердотопливный двигатель (РТТЖ) состоит из корпуса (камеры сгорания), в котором находится весь запас топлива и реактивного сопла. Корпус выполняется из стали или стеклопластика. Сопло — из графита, либо тугоплавких сплавов. Зажигание топлива производится воспламенительным устройством. Регулирование тяги может производиться изменением поверхности горения заряда или площади критического сечения сопла, а также впрыскиванием в камеру сгорания жидкости. Направление тяги может меняться газовыми рулями, отклоняющейся насадкой (дефлектором), вспомогательными управляющими двигателями и т. п.

Реактивные твердотопливные двигатели очень надежны, не требуют сложного обслуживания, могут долго храниться, и постоянно готовы к запуску.

Виды реактивных двигателей.

В наше время реактивные двигатели самых разных конструкций используются достаточно широко.

Реактивные двигатели можно разделить на две категории: ракетные реактивные двигатели и воздушно-реактивные двигатели.

В категории ракетные реактивные двигатели существуют двигатели двух видов:

— Твердотопливный ракетный двигатель (РДТТ) — ракетный двигатель твёрдого топлива — двигатель, работающий на твердом горючем, наиболее часто используется в ракетной артиллерии и значительно реже в космонавтике. Является старейшим из тепловых двигателей.

— Жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) — химический ракетный двигатель, использующий в качестве ракетного топлива жидкости, в том числе сжиженные газы. По количеству используемых компонентов различаются одно-, двух- и трёхкомпонентные ЖРД.

В категории воздушно-реактивные двигатели имеются двигатели следующих видов:

— прямоточный воздушно-реактивный;

— пульсирующий воздушно-реактивный;

— турбореактивный;

— турбовинтовой.

Современные реактивные двигатели.

На фотографии самолетный реактивный двигатель во время испытаний.

На фотографии процесс сборки ракетных двигателей.

Реактивные двигатели. История реактивных двигателей. Виды реактивных двигателей.

Женский сайт: Я-самая-красивая.рф (www.i-kiss.ru)

www.i-kiss.ru

Турбореактивный двигатель — это… Что такое Турбореактивный двигатель?

| Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. |

1. Забор воздуха

2. Компрессор низкого давления

3. Компрессор высокого давления

4. Камера сгорания

5. Расширение рабочего тела в турбине и сопле

6. Горячая зона;

7. Турбина

8. Зона входа первичного воздуха в камеру сгорания

9. Холодная зона

10. Входное устройство

Турбореактивный двигатель (ТРД, англоязычный термин — turbojet engine) — Воздушно-реактивный двигатель (ВРД), в котором сжатие рабочего тела на входе в камеру сгорания и высокое значение расхода воздуха через двигатель достигается за счёт совместного действия встречного потока воздуха и компрессора, размещённого в тракте ТРД сразу после входного устройства, перед камерой сгорания. Компрессор приводится в движение турбиной, смонтированной на одном валу с ним, и работающей на том же рабочем теле, нагретом в камере сгорания, из которого образуется реактивная струя. Во входном устройстве осуществляется рост статического давления воздуха за счёт торможения воздушного потока. В компрессоре осуществляется рост полного давления воздуха за счёт совершаемой компрессором механической работы. В камере сгорания производится подвод теплоты. Часть энергии рабочего тела отнимается турбиной. В реактивном сопле формируется реактивная струя.

Ключевые характеристики

Ключевые характеристики ТРД следующие.

1. Создаваемая двигателем тяга.

2. Удельный расход топлива. (Масса топлива потребляемая за единицу времени для создания единицы тяги/мощности)

3. Расход воздуха. (Масса воздуха проходящего через каждое из сечений двигателя за единицу времени)

4. Степень повышения полного давления в компрессоре

5. Температура газа на выходе из камеры сгорания.

6. Масса и габариты.

Степень повышения полного давления в компрессоре является одним из важнейших параметров ТРД, поскольку от него зависит эффективный КПД двигателя. Если у первых образцов ТРД (Jumo-004) этот показатель составлял 3, то у современных он достигает 40 (General Electric GE90). Для повышения газодинамической устойчивости компрессоров они выполняются двухкаскадными. Каждый из каскадов работает со своей скоростью вращения и приводится в движение своей турбиной. При этом вал 1-го каскада компрессора (низкого давления), вращаемого последней (самой низкооборотной) турбиной, проходит внутри полого вала компрессора второго каскада (высокого давления). Каскады двигателя также именуют роторами низкого и высокого давления.

ТРД J85 производства компании General Electric. Между 8 ступенями компрессора и 2 ступенями турбины расположена кольцевая камера сгорания.Камера сгорания большинства ТРД имеет кольцевую форму и вал турбина-компрессор проходит внутри кольца камеры. При поступлении в камеру сгорания воздух разделяется на 3 потока.

Первичный воздух — поступает через фронтальные отверстия в камере сгорания, тормозится перед форсунками и принимает непосредственное участие в формировании топливно-воздушной смеси. Непосредственно участвует в сгорании топлива. Топливо-воздушная смесь в зоне сгорания топлива в ВРД по своему составу близка к стехиометрической.

Вторичный воздух — поступает через боковые отверстия в средней части стенок камеры сгорания и служит для их охлаждения путём создания потока воздуха с гораздо более низкой температурой, чем в зоне горения.

Третичный воздух — поступает через специальные воздушные каналы в выходной части стенок камеры сгорания и служит для выравнивания поля температур рабочего тела перед турбиной.

Из камеры сгорания нагретое рабочее тело поступает на турбину, расширяется, приводя её в движение и отдавая ей часть своей энергии, а после неё расширяется в сопле и истекает из него, создавая реактивную тягу.

ТРД ВК-1 КБ Климова, с редко использующимися центробежным компрессором и трубчатой камерой сгорания. Использовался на самолётах МиГ-15, МиГ-17Благодаря компрессору ТРД (в отличие от ПВРД) может «трогать с места» и работать при низких скоростях полёта, что для двигателя самолёта является совершенно необходимым, при этом давление в тракте двигателя и расход воздуха обеспечиваются только за счёт компрессора.

При повышении скорости полёта давление в камере сгорания и расход рабочего тела растут за счёт роста напора встречного потока воздуха, который затормаживается во входном устройстве (так же, как в ПВРД) и поступает на вход низшего каскада компрессора под давлением более высоким, чем атмосферное, при этом повышается и тяга двигателя.

Диапазон скоростей, в котором ТРД эффективен, смещён в сторону меньших значений, по сравнению с ПВРД. Агрегат «турбина-компрессор», позволяющий создавать большой расход и высокую степень сжатия рабочего тела в области низких и средних скоростей полёта, является препятствием на пути повышения эффективности двигателя в зоне высоких скоростей:

- Температура, которую может выдерживать турбина, ограничена, что накладывает ограничение на количество тепловой энергии, подводимой к рабочему телу в камере сгорания, а это ведёт к уменьшению работы, производимой им при расширении.

- Повышение допустимой температуры рабочего тела на входе в турбину является одним из главных направлений совершенствования ТРД. Если для первых ТРД эта температура едва достигала 1000 К, то в современных двигателях она приближается к 2000 К. Это обеспечивается как за счёт применения особо жаропрочных материалов, из которых изготовляются лопатки и диски турбин, так и за счёт организации их охлаждения: воздух из средних ступеней компрессора (гораздо более холодный, чем продукты сгорания топлива) подается на турбину и проходит сквозь сложные каналы внутри турбинных лопаток.

- Турбина поглощает часть энергии рабочего тела перед поступлением его в сопло.

В результате максимальная скорость истечения реактивной струи у ТРД меньше, чем у ПВРД, что в соответствии с формулой для реактивной тяги ВРД[1]

где — сила тяги,

— секундный расход массы рабочего тела через двигатель,

— скорость истечения реактивной струи (относительно двигателя),

— скорость полёта,

ограничивает сверху диапазон скоростей, на которых ТРД эффективен, значениями 2,5—3М. На этих и более высоких скоростях полёта торможение встречного потока воздуха создаёт степень повышения давления, измеряемую десятками единиц, такую же, или даже более высокую, чем у высоконапорных компрессоров, и ещё бо́льшее сжатие становится нежелательным, так как воздух при этом нагревается, а это ограничивает количество тепла, которое можно сообщить ему в камере сгорания. Таким образом, на высоких скоростях полёта (при M>3) агрегат турбина-компрессор становится бесполезным, и даже контрпродуктивным, поскольку только создаёт дополнительное сопротивление в тракте двигателя, и в этих условиях более эффективными становятся прямоточные воздушно-реактивные двигатели.

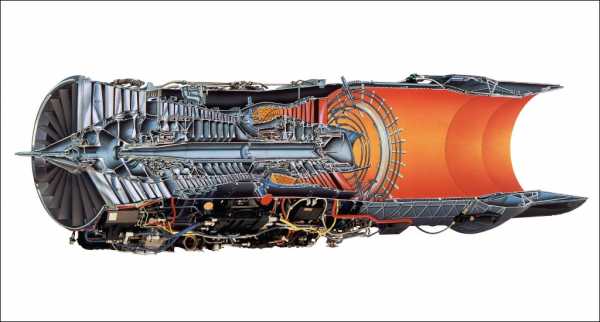

Форсажная камера

Форсажная камера ТРД General Electric J79. Вид со стороны сопла. В торце находится стабилизатор горения с установленными на нём топливными форсунками, за которым видна турбина. F-18 Hornet на форсаже взлетает с палубы авианосцаХотя в ТРД имеет место избыток кислорода в камере сгорания, этот резерв мощности не удаётся реализовать напрямую — увеличением расхода горючего в камере — из-за ограничения температуры рабочего тела, поступающего на турбину. Этот резерв используется в двигателях, оборудованных форсажной камерой, расположенной между турбиной и соплом. В режиме форсажа в этой камере сжигается дополнительное количество горючего, внутренняя энергия рабочего тела перед расширением в сопле повышается, в результате чего скорость его истечения возрастает, и тяга двигателя увеличивается, в некоторых случаях, более, чем в 1,5 раза, что используется боевыми самолётами при полетах на высоких скоростях. При форсаже значительно повышается расход топлива, ТРД с форсажной камерой практически не нашли применения в коммерческой авиации, за исключением самолётов Ту-144 и Конкорд, полеты которых уже прекратились.

Скоростной разведчик SR-71 с гибридными ТРД/ПВРД.Гибридный ТРД / ПВРД

Турбопрямоточный двигатель J58В 1960-х годах в США был создан гибридный ТРД / ПВРД Pratt & Whitney J58, использовавшийся на стратегическом разведчике SR-71 Blackbird. До скорости М=2,4 он работал как ТРД с форсажем, а на более высоких скоростях открывались каналы, по которым воздух из входного устройства поступал в форсажную камеру, минуя компрессор, камеру сгорания и турбину, подача топлива в форсажную камеру увеличивалась, и она начинала работать, как ПВРД. Такая схема работы позволяла расширить скоростной диапазон эффективной работы двигателя до М=3,2. В то же время двигатель уступал по весовым характеристикам как ТРД, так и ПВРД, и широкого распространения этот опыт не получил.

Регулируемые сопла

Регулируемое сопло ТРДДФ F-100 самолёта F-16 створки максимально открыты Регулируемое сопло ТРДФ АЛ-21 регулируемые створки максимально закрытыТРД, скорость истечения реактивной струи в которых может быть как дозвуковой, так и сверхзвуковой на различных режимах работы двигателей, оборудуются регулируемыми соплами. Эти сопла состоят из продольных элементов, называемых створками, подвижных относительно друг друга и приводимых в движение специальным приводом, позволяющим по команде пилота или автоматической системы управления двигателем изменять геометрию сопла. При этом изменяются размеры критического (самого узкого) и выходного сечений сопла, что позволяет оптимизировать работу двигателя при полётах на разных скоростях и режимах работы двигателя.[1]

Область применения

ТРД наиболее активно развивались в качестве двигателей для всевозможных военных и коммерческих самолётов до 70-80-х годов XX века. В настоящее время ТРД потеряли значительную часть своей ниши в авиастроении, будучи вытесненными более экономичными двухконтурными ТРД (ТРДД).

- Образцы летательных аппаратов, оборудованных ТРД

Штурмовик Су-25 УБ с двумя ТРД Р-95Ш.

Сверхзвуковой авиалайнер Конкорд с четырьмя ТРДФ Rolls-Royce/Snecma Olympus 593

Сверхзвуковой авиалайнер — летающая лаборатория Ту-144ЛЛ с четырьмя ТРДФ НК-321

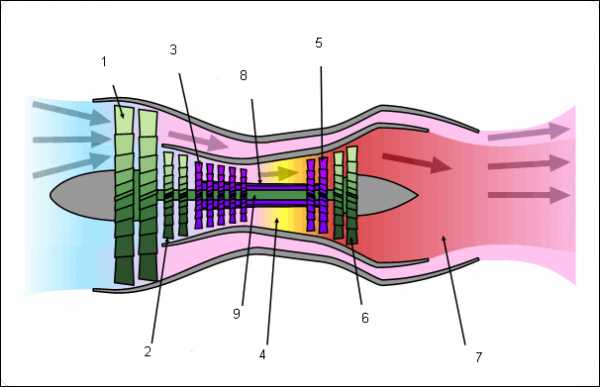

Двухконтурный турбореактивный двигатель

Схема ТРДД с малой степенью двухконтурности.1 — Вентилятор.

2 — Компрессор низкого давления.

3 — Компрессор высокого давления.

4 — Камера сгорания.

5 — Турбина высокого давления.

6 — Турбина низкого давления.

7 — Сопло.

8 — Вал ротора высокого давления.

9 — Вал ротора низкого давления.

На основе исследований, проводившихся с 1937, А. М. Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя (авторское свидетельство вручили 22 апреля 1941 года). В основу двухконтурных ТРД (далее — ТРДД), в англоязычной литературе — Turbofan, положен принцип присоединения к ТРД дополнительной массы воздуха, проходящей через внешний контур двигателя, позволяющий получать двигатели с более высоким полетным КПД, по сравнению с обычными ТРД.

Пройдя через входное устройство, воздух попадает в компрессор низкого давления, именуемый вентилятором. После вентилятора воздух разделяется на 2 потока. Часть воздуха попадает во внешний контур и, минуя камеру сгорания, формирует реактивную струю в сопле. Другая часть воздуха проходит сквозь внутренний контур, полностью идентичный с ТРД, о котором говорилось выше, с той разницей, что последние ступени турбины в ТРДД являются приводом вентилятора.

Одним из важнейших параметров ТРДД, является степень двухконтурности, то есть отношение расхода воздуха через внешний контур к расходу воздуха через внутренний контур.

, (2)где — степень двухконтурности,

и — расход воздуха через внутренний и внешний контуры соответственно.

Принцип присоединения массы можно истолковать следующим образом.

Согласно формуле полетного КПД ВРД

его повышение в ТРДД достигается за счёт уменьшения разницы между скоростью истечения рабочего тела из сопла и скоростью полета .

Уменьшение тяги, которое, согласно формуле (1), вызовет уменьшение этой разницы между скоростями, компенсируется за счёт увеличения расхода воздуха через двигатель. Увеличение расхода воздуха через двигатель достигается увеличением площади фронтального сечения входного устройства двигателя (увеличением диаметра входа в двигатель), что ведет к увеличению его лобового сопротивления и массы. Иными словами, чем выше степень двухконтурности — тем большего диаметра будет двигатель при прочих равных условиях.

Первым, предложившим концепцию ТРДД в отечественном авиадвигателестроении был Люлька А. М.

Все ТРДД можно разбить на 2 группы: со смешением потоков за турбиной и без смешения.

В ТРДД со смешением потоков (ТРДДсм) потоки воздуха из внешнего и внутреннего контура попадают в единую камеру смешения. В камере смешения эти потоки смешиваются и покидают двигатель через единое сопло с единой температурой. ТРДДсм более эффективны, однако наличие камеры смешения приводит к увеличению габаритов и массы двигателя.

Например, длина ТРДД АИ-25, устанавливаемого на самолёте Як-40 — 2140 мм, а ТРДДсм АИ-25ТЛ, устанавливаемого на самолёте L-39 — 3358 мм.

ТРДД как и ТРД могут быть снабжены регулируемыми соплами и форсажными камерами. Как правило это ТРДДсм с малыми степенями двухконтурности для сверхзвуковых военных самолётов.

Управление вектором тяги (УВТ) / Отклонение вектора тяги (ОВТ)

Отклоняемые створки сопла с ОВТ.

Отклоняемые створки сопла с ОВТ.  ТРДД Rolls-Royce Pegasus поворотные сопла которого позволяют осуществлять вертикальные взлет и посадку. Устанавливается на самолёте Harrier.

ТРДД Rolls-Royce Pegasus поворотные сопла которого позволяют осуществлять вертикальные взлет и посадку. Устанавливается на самолёте Harrier.Специальные поворотные сопла, на некоторых ТРДД, позволяют отклонять истекающий из сопла поток рабочего тела относительно оси двигателя. ОВТ приводит к дополнительным потерям тяги двигателя за счёт выполнения дополнительной работы по повороту потока и усложняют управление самолётом. Но эти недостатки полностью компенсируются значительным повышением маневренности и сокращением разбега самолёта при взлете и пробега при посадке, до вертикальных взлета и посадки включительно. ОВТ используется исключительно в военной авиации.

ТРДД с высокой степенью двухконтурности / Турбовентиляторный двигатель

Порою в популярной литературе ТРДД с высокой степенью двухконтурности (выше 2) называют турбовентиляторными. В англоязычной литературе этот двигатель называется turbofan с добавлением уточнения high bypass (высокая двухконтурность), сокращённо — hbp. ТРДД с высокой степенью двухконтурности выполняются, как правило, без камеры смешения. По причине большого входного диаметра таких двигателей их сопло внешнего контура достаточно часто делают укороченным с целью снижения массы двигателя.

Область применения

Можно сказать, что с 1960-х и по сей день в самолётном авиадвигателестроении — эра ТРДД. ТРДД различных типов являются наиболее распространённым классом ВРД, используемых на самолётах, от высокоскоростных истребителей-перехватчиков с ТРДДФсм с малой степенью до гигантских коммерческих и военно-транспортных самолётов с ТРДД с высокой степенью двухконтурности.

ТРДД с высокой степенью двухконтурности TF-39 (вид сзади)

Винтовентиляторный двигатель

У винтовентиляторного двигателя поток холодного воздуха создаётся двумя соосными, вращающимися в противоположных направлениях, многолопастными саблевидными винтами, приводимыми в движение от турбины через редуктор. Степень двухконтурности таких двигателей достигает 90.

На сегодня известен лишь один серийный образец двигателя этого типа — Д-27 (ЗМКБ «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко, г. Запорожье, Украина.), использовавшийся на самолёте Як-44 с крейсерской скоростью полёта 670 км/ч, и на Ан-70 с крейсерской скоростью 750 км/ч.

Турбовинтовой двигатель (ТВД)

Турбовинтовой двигатель. Привод винта от вала турбины осуществляется через редуктор Устройство турбовинтового двигателяТурбовинтовые или турбовальные двигатели (ТВД) относятся к ВРД непрямой реакции. Конструктивно ТВД схож с ТРД, в котором мощность, развиваемая последним каскадом турбины, передаётся на вал воздушного винта (обычно через редуктор). Этот двигатель не является, строго говоря, реактивным (реакция выхлопа турбины составляет не более 10 % его суммарной тяги), однако традиционно их относят к ВРД.

Турбовинтовые двигатели используются в транспортной и гражданской авиации при полётах с крейсерскими скоростями 400—800 км/ч.

Вариант этого двигателя с вертикальным выходным валом редуктора используется для привода винтов вертолётов, такие двигатели называют также турбовальными.

Примечания

- ↑ Теория и расчёт воздушно-реактивных двигателей. Учебник для вузов. Авторы: В. М. Акимов, В. И. Бакулев, Р. И. Курзинер, В. В. Поляков, В. А. Сосунов, С. М. Шляхтенко. Под редакцией С. М. Шляхтенко. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.: Машиностроение, 1987

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 17 ноября 2011. |

dal.academic.ru

Двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД и ТРДДФ).

Здравствуйте, друзья!

ТРДД с вентилятором на входе.

В сегодняшней небольшой статье продолжаем более конкретное знакомство с типами авиационных двигателей. Двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) уже не раз упоминался по сайту и осталось только познакомиться с ним поближе.

Главная идея статьи в том, чтобы понять каково, собственно, главное отличие ТРДД от его предшественника, так сказать первого звена в двигательном семействе, обычного турбореактивного двигателя (ТРД).

Правильней, наверное, было бы сказать даже не просто отличие, а преимущество. Ведь на сегодняшний день ТРД активно сдает свои позиции (если уже не сдал совсем :-)) двухконтурному двигателю. ТРДД теперь превратился в самый распространенный воздушно-реактивный авиационный двигатель на земле.

Главная причина этому одна – высокая экономичность при столь же высокой тяговой эффективности. В наше время растущего энергодефицита такой важный фактор значит очень многое. Экономичность и, соответственно, дальность полета.Современный самолет с ТРДД имеет в этой области большие преимущества.

Первые разработки по теме двухконтурный турбореактивный двигатель начались еще в 19-м веке. Начал их (по крайней мере это официально известно :-)) русский инженер Федор Романович Гешвен (наш ! :-)). В 1939 году А.М. Люлька, ставший в последствии знаменитым конструктором авиадвигателей, разработал ТРДД такой схемы, которая используется в современных двухконтурных двигателях. Но ни тогда, ни в последующие годы проблема экономичности ТРД не стояла так остро, как сейчас. Это были скорее просто конструктивные варианты воздушно-реактивного двигателя, хотя выигрышно-положительные стороны их были известны.

Таковым положение дел оставалось вплоть до 50-х годов, когда ТРД уверенно стали завоевывать первенство среди авиационных двигателей мира. И уже тогда стал проявляться их, пожалуй, главный недостаток. На относительно небольших скоростях полета эти двигатели довольно неэкономичны. Или, говоря другими словами, имеют низкий коэффициент полезного действия.

В одной из прошлых статей я упомянул как-то прочитанный мной в одной из книг интересный факт, неплохо характеризующий этот недостаток. Там было сказано, что в течение одной летной смены полка сверхзвуковых бомбардировщиков ТУ-22 (они были оснащены ТРДФ) потреблялось количество керосина, равное месячному бюджету Белорусской ССР по топливу. За достоверность сказанного не ручаюсь, но очень похоже на правду :-).

Бомбардировщик ТУ-22.

То есть для повышения экономичности было бы конечно хорошо снизить подачу топлива в двигатель. Но ведь чем меньше топлива в камере сгорания, тем меньше температура газа. Воздушный поток, проходящий через двигатель, получит меньше энергии, и в дальнейшем, при выходе из сопла, скорость потока будет ниже. А это значит, что и тяга тоже уменьшится.

Выходит, ничего хорошего ? … Однако есть возможность этого избежать. Уменьшение тяги, полученное за счет падения скорости истечения газовоздушного потока из двигателя, можно компенсировать увеличением самого этого потока, то есть, правильней говоря, увеличением его массы. Или на техническом языке: нужно увеличить расход воздуха через двигатель. Чем больше масса воздуха, тем больше импульс тяги, создаваемый двигателем. Это, я думаю, всем уже ясно. Реактивное движение : чем больше из движка «вылетело», тем сильнее его самого толкнуло в обратную сторону :-).

Что же получилось в итоге? А то, что тяга осталась той же, а расход топлива уменьшился. То есть улучшилась экономичность, иначе говоря повысился коэффициент полезного действия двигателя (кпд).

Или же немного по-другому: можно при тех же энергетических затратах пропускать через двигатель значительно большую массу воздуха, но с малой скоростью ее истечения. При этом получим большую тягу с меньшими удельными параметрами расхода топлива. То есть суть дела та же :-)…

Все вышесказанное как раз и есть основной принцип работы двухконтурного турбореактивного двигателя. Получили, так сказать, мое любимое объяснение «на пальцах» :-)…

А теперь подтвердим этот факт парочкой формул. Тяга воздушно-реактивного двигателя (коим и является, как известно, ТРД) определяется простым выражением, вытекающим из закона сохранения импульса:

P = G (c — v) , здесь Р – тяга двигателя, G – это расход воздуха через двигатель (кг/с), c— скорость истечения газовоздушной струи из двигателя (м/с), v – скорость полета (м/с). Из этой формулы хорошо видно, что чем больше скорость реактивной струи, тем выше тяга двигателя.

Теперь о кпд. Для нашего случая эффективность реактивного двигателя, как движителя, характеризует так называемый полетный кпд (еще его называют тяговым). Он определяется формулой, которую часто именуют формулой Стечкина (Борис Сергеевич Стечкин — выдающийся советский ученый -гидроаэромеханик и теплотехник, которого в авиационных кругах полушутливо, но явно с большим уважением называли «Главный моторист Советского Союза»).

η= 2/(1+с/v) , здесь η – полетный кпд. Можно сравнить эти две формулы, и тогда виден интересный факт. Чем выше скорость выхода газовоздушной струи из двигателя (с), тем выше его тяга (Р), но при этом ниже кпд (η). И наоборот. То есть при проектировании турбореактивного двигателя инженерам приходится решать две явно противоположные задачи. Нужно поддерживать тягу двигателя на хорошем уровне, но при этом нельзя сильно занижать кпд. Приходится идти на компромисс. В этом случае именно применение концепции двухконтурного турбореактивного двигателя облегчает задачу.

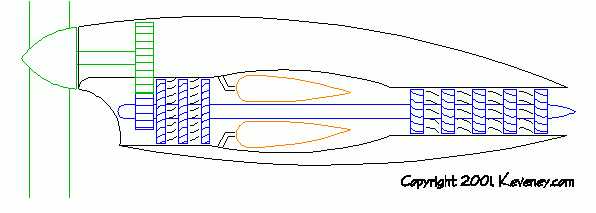

Итак, мы с вами выяснили, что для ТРДД должен быть организован дополнительный расход воздуха. Конструктивно это выполняется путем добавления к уже существующему ТРД так называемого второго контура, выполненного в виде кольцевого канала как бы поверх уже существующих габаритов. Этот канал проходит от компрессора до сопла, минуя камеру сгорания и турбину. Первый же контур (внутренний) представляет собой по сути обычный ТРД со всеми присущими ему атрибутами и принципом работы.

Воздух, поступая из самолетного воздухозаборника (входного устройства) на вход в двигатель, попадает в так называемый компрессор низкого давления (КНД), степень повышения давления в котором действительно невысока (в среднем от 1,5 до 3). Этот компрессор состоит из небольшого количества ступеней. Обычно от одной до пяти. Передние ступени КНД могут носить название «вентилятор».

Далее сжатый до определенного уровня воздух делится на два потока. Один поступает в первый (внутренний) контур и работает там, как в обычном турбореактивном двигателе, а другой попадает в вышеозначенный второй( или внешний) контур и, следуя по нему, истекает из реактивного сопла, создавая при этом реактивную тягу.

Схема ТРДД. Здесь: 2 — КНД, 3 — КВД, 4 — камера сгорания, 5 — ТВД, 6 — ТНД, 7 — сопло, 8 — ротор высокого давления, 9 — ротор низкого давления, 1 — часть КНД (вентилятор).

Компрессор внутреннего контура называется компрессором высокого давления КВД (степень повышения давления в среднем 10-30). Во внутренний контур могут также входить и последние ступени компрессора низкого давления. Каждый из этих компрессорных узлов вращает своя турбина (турбины низкого и высокого давления, ТНД и ТВД). Оба эти турбокомпрессора между собой обычно механически не связаны, и валы их расположены один внутри другого. Часто они и вращаются в разные стороны.

Одним из основных параметров для двухконтурного двигателя является степень двухконтурности К. Это отношение массового расхода воздуха через внешний контур к расходу воздуха через внутренний. Диапазон изменения степени двухконтурности для различных двигателей довольно большой: от 0,5 вплоть до 90.

Степень двухконтурности К от 0,5 до 2 имеют двигатели, стоящие на самолетах, предназначенных для полета на высоких дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Обычно это военные самолеты. А если К>2, то это уже скорей всего движок для пассажирского лайнера или транспортника, потому что большая степень двухконтурности означает большой расход воздуха, что подразумевает, в свою очередь, большие диаметральные размеры движка. А это никакой истребитель себе позволить не может :-).

ТРДДФ Eurojet EJ200. На фото ниже его рисунок с разрезом. Устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon.

Двухконтурный турбореактивный двигатель Eurojet EJ200 с малой степенью двухконтурности. Второй контур голубого цвета. Устанавливается на истребитель Eurofighter Typhoon.

Истребитель Eurofighter Typhoon с двигателями Eurojet EJ200.

Практически на всех современных истребителях сейчас ставятся ТРДД с малой степенью двухконтурности. Примером может служить двигатель Pratt & Whitney F100-PW-229 (степень двухконтурности 0,4), устанавливавшийся на самолеты F-15 и F-16, двигатель Eurojet EJ200 со степенью двухконтурности 0,4, устанавливающийся на самолет Eurofighter Typhoon, а также российские АЛ-31Ф (истребитель СУ-27, степень двухконтурности 0,571) и РД-33 (истребители МИГ-29 (35), степень двухконтурности 0,49).

ТРДДФ F100-PW-229. Типичный двигатель со смешением потоков. Хорошо просматривается второй контур (темный цвет). Устанавливался на истребители F-15 и F-16.

Истребитель F-15 с двигателями F100-PW-229.

Истребитель F-16 с двигателем F100-PW-229.

ТРДДФ АЛ-31Ф. Устанавливается на истребитель СУ-27.

Истребитель СУ-27УБ с двигателями АЛ-31Ф.

ТРДДФ РД-33. Устанавливается на самолеты МИГ-29, МИГ-35.

Истребитель МИГ-29 с двигателями РД-33.

Однако правильнее будет сказать, что все эти двигатели не ТРДД, а ТРДДФ, то есть двухконтурные турбореактивные двигатели с форсажем.

Дело в том, что двухконтурный двигатель достаточно эффективен (как в плане экономии, так и в тяговом отношении) именно на дозвуковых скоростях. Например, ТРДД со степенью двухконтурности М=1 имеет на взлете (максимальный режим на малой скорости) тягу на 25% выше, чем ТРД с такой же тягой на скорости 1000 км/ч.

Но с ростом скорости полета (более 1000 км/ч) и приближении ее к сверхзвуку, тяговая эффективность ТРДД ощутимо падает, потому что скорость выхода реактивного потока из движка для полета на таких скоростях уже мала. Чтобы эту скорость увеличить производится дополнительный подвод энергии к воздуху второго контура. Для этого как раз вполне подходит форсажная камера. Она к тому же служит камерой смешения.

Дело в том, что ТРДД могут быть двух видов: со смешением потоков и без него. То есть поток второго контура может с момента разделения с потоком первого самостоятельно пройти до выхода из двигателя и покинуть его через свое собственное сопло. Это будет двигатель без смешения потоков.

Но два потока могут и смешиваться. Происходит это обычно в так называемой камере смешения. И далее смешанный поток уже с общими температурой и давлением покидает двигатель через общее сопло.

Это в целом повышает эффективность двухконтурного турбореактивного двигателя. В движках, предназначенных для сверхзвуковых самолетов (ТРДДФ, степень двухконтурности меньше 1)) роль камеры смешения выполняет форсажная камера. Конструкция ее и принцип работы такие же, как и у простого ТРДФ.

Это совмещение функций очень удобно. Потому что, ведь, надо понимать, что дополнительная камера смешения – это дополнительные габариты и масса. Поэтому движки с большой степенью двухконтурности (К>4), обычно итак уже имеющие немалые габариты и массу :-), чаще всего выполняются без смешения потоков.

Но об этом уже в другой статье, потому что такие двигатели (обычно начиная со степени двухконтурности два) уже выделяются в отдельный вид, называемый турбовентиляторные двигатели (ТВРД). Кроме того существуют еще и турбовинтовентиляторные двигатели (ТВВД). У них двухконтурность переваливает далеко за 20 и может достигать 90 и более. И те и другие движки особенные и поэтому рассказывать о них тоже будем особо :-).

В заключение немного остановлюсь на моей любимой теме о правильности понятий. Дело в том, что в последнее время часто все двухконтурные турбореактивные двигатели огульно называют турбовентиляторными. При этом часть компрессора низкого давления называют вентилятором. Я, конечно, не могу считать себя истиной в первой инстанции :-), но считаю, что это некорректно.

Слово турбовентиляторный произошло от английского turbofan. Им «у них» обозначаются все двухконтурные турбореактивные двигатели. Здесь fan означает вентилятор. Такое название носит та часть компрессора низкого давления, которая гонит воздух во второй контур.

Слово английское и по-английски все, пожалуй, нормально звучит :-). Но, извините, по-русски не могу я назвать вентилятором те 3-4 ступени компрессора на входе в движок с малой степенью двухконтурности (работающие на второй контур), которые и диаметр-то имеют еле отличающийся от диаметра остальных ступеней компрессора низкого давления (да и высокого тоже).