Советские самолеты второй мировой: Военные самолёты СССР | Красные соколы нашей РодиныКрасные соколы нашей Родины

На Урале показали советские истребители и сбитый в 1944-м «Мессершмитт»

Авиатехнику времен Второй мировой войны можно увидеть теперь в новом павильоне музейного комплекса в Верхней Пышме. На двух экспозиционных этажах разместилось более тридцати экспонатов — восстановленные и оригинальные истребители, штурмовики, бомбардировщики, учебные и транспортные самолеты.

— У каждого экспоната своя история, — рассказывает начальник экскурсионного отдела музейного комплекса Григорий Павлюков. — Что-то восстанавливали, реставрировали. Какие-то образцы не сохранились, но были созданы их полномасштабные копии. Одни экспонаты уже были представлены публике, другие — совершенно новые. Поначалу мы знакомили гостей с авиацией Красной Армии, затем с самолетами союзников — американскими и британскими машинами, которые нам поставляли по ленд-лизу. Было много вопросов, почему не показываем технику противника — сейчас ее можно увидеть. В коллекции представлены сразу два немецких самолета.

«Мессершмитт» — экспонат уникальный, полностью оригинальный. По военным архивам удалось восстановить, когда и где он был сбит: 1944 год, Кольский полуостров, 13 километров от порта Петсамо, за штурвалом сидел Вилли Шламмер.

По военным архивам удалось восстановить, когда и где он был сбит: 1944 год, Кольский полуостров, 13 километров от порта Петсамо, за штурвалом сидел Вилли Шламмер.

— Кстати, на «Мессершмитте» стоит «мерседесовский» двигатель — Daimler-Benz, — продолжает Григорий Павлюков. — У «Фокке-вульфа» — мотор BMW . А здесь британские самолеты: Hurricane и Spitfire. У них двигатели от Rolls-Royce Merlin.

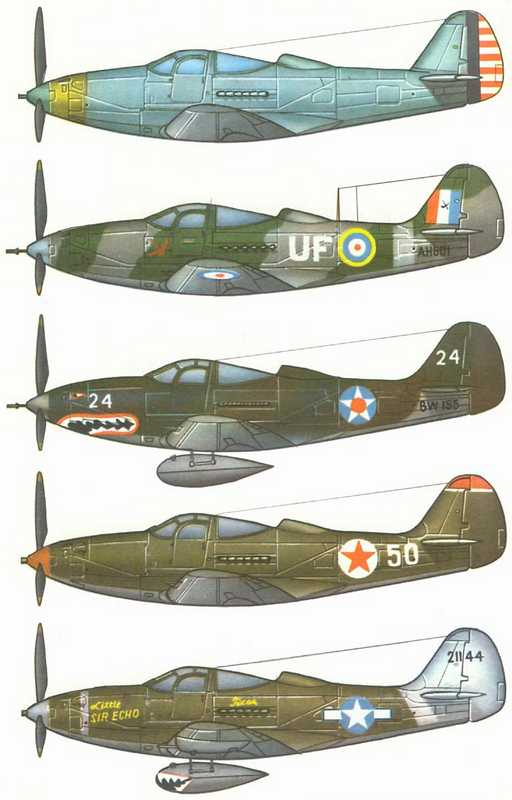

Рядом американский самолет Airacobra с россыпью звезд на борту. Именно на таком летал дважды Герой Советского Союза, уралец Григорий Речкалов. Оригинальная машина не сохранилась, в память о вкладе летчика в Победу экспонат сделали похожим на его самолет.

Гордость коллекции — оригинальный советский биплан У-2. Тот самый, что делали из фанеры и перкаля, с деревянным винтом. Главный учебно-тренировочный самолет страны, на котором с конца 1920-х до 1950-х с небом познакомились более 200 тысяч летчиков. В годы войны он был идеален для ночных бомбардировок: бесшумный и маневренный. Немцев он приводил в ужас: многие даже бросали курить, чтобы тлеющий огонек сигареты в темноте не выдавал местоположение часовых.

Фамилию летчика и обстоятельства гибели самолета, ставшего экспонатом, установить не удалось. Каркас нашли в Мурманской области, под Кандалакшей.

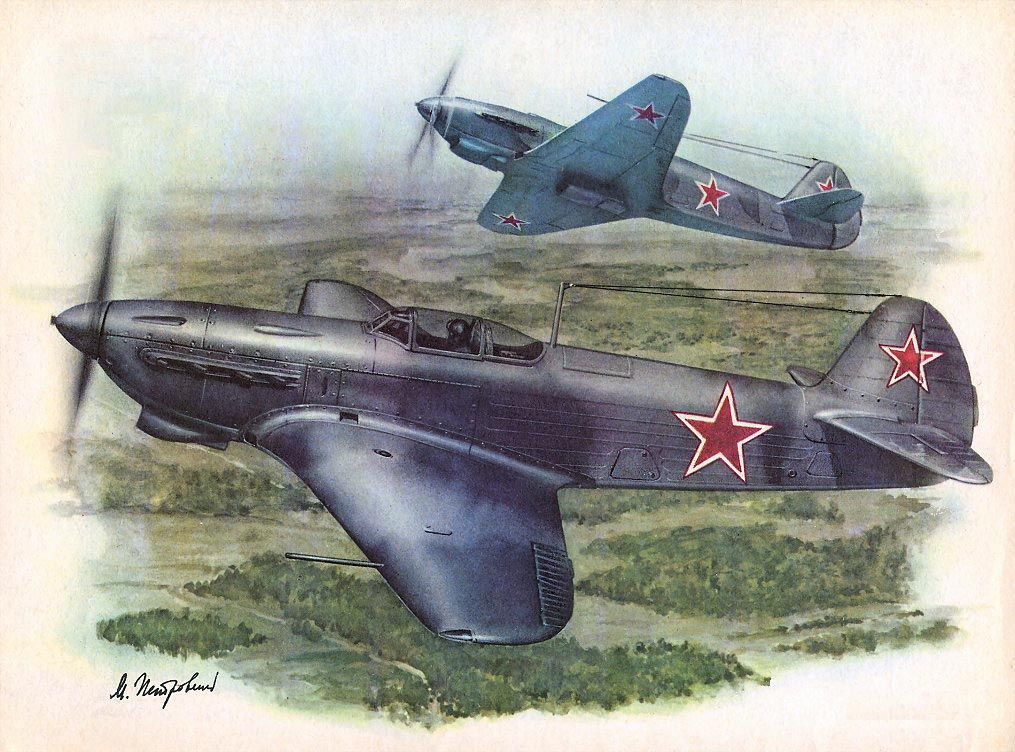

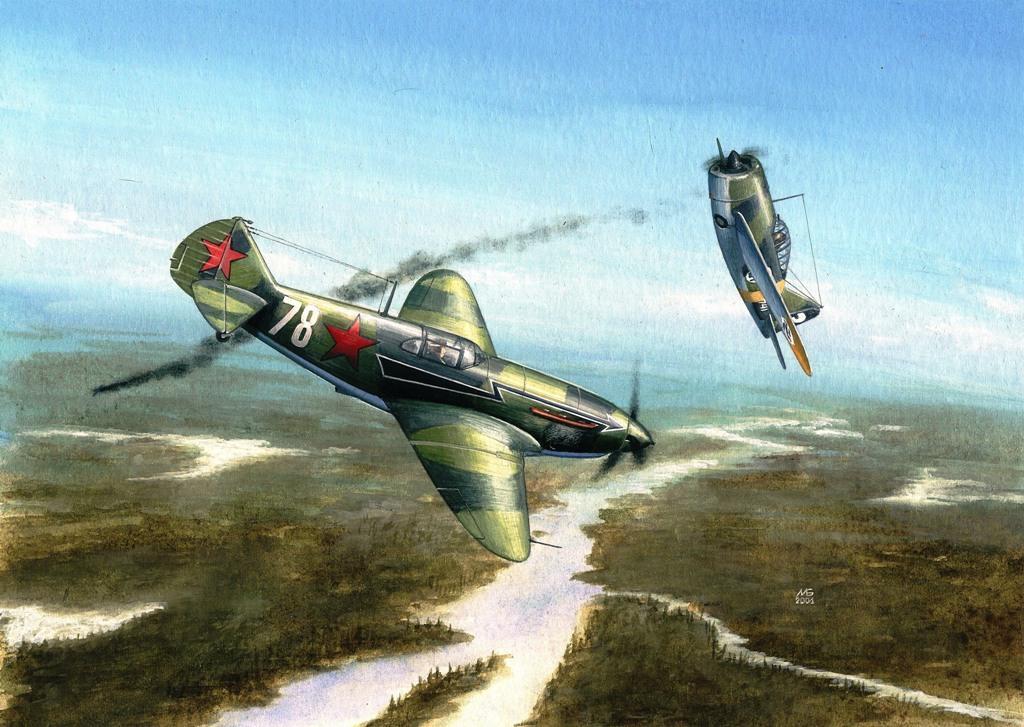

В центре экспозиции — один из самых известных советских истребителей И-16, который делали с 1930-х годов. В 1933 году его испытывал никому еще не известный Валерий Чкалов. Есть версия, что именно будущая легенда авиации придумал будущей легендарной машине ласковое прозвище «Ишачок» — за некоторые трудности в управлении системами. Рядом — их последователи: Ла-5, Як-3.

На нижнем уровне выставочного комплекса — бомбардировщики и транспортники. Впервые в России в экспозиции представлен американский гидросамолет «Каталина», который во время войны перевозил грузы, проводил разведку и использовался как бомбардировщик. В противоположном углу — транспортный самолет из США DC-3. На таком же в 1945 году из Берлина везли в Москву акт капитуляции Германии и Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом.

— Название музея — «Крылья Победы» — говорит само за себя. Попадая сюда, человек видит технику, крылья которой защищали небо и несли стране долгожданную победу, — отмечает Григорий Павлюков.

Попадая сюда, человек видит технику, крылья которой защищали небо и несли стране долгожданную победу, — отмечает Григорий Павлюков.

Музейный комплекс в Верхней Пышме — одна из крупнейших в России выставочных площадок, посвященных технике. Здесь собрано более 12 тысяч экспонатов — военная техника, советские и зарубежные автомобили, мотоциклы, велосипеды и другой транспорт.

ТелеграмВКонтакте- #самолеты

- #Великая Отечественная война

- #музеи

Центральный музей Военно-воздушных сил | Самолет Су-2

Су – 2.

ББ-1 – ближний бомбардировщик первый, советский лёгкий бомбардировщик времен Второй мировой войны, КБ авиаконструктора Павла Осиповича Сухого.

В 1936 г. в СССР стартовал конкурс на разработку нового «войскового самолета» под шифром «Иванов», что подчеркивало простоту его конструкции, надежность и неприхотливость в эксплуатации. Новая машина должна была выполнять функции штурмовика, легкого бомбардировщика, скоростного разведчика и даже истребителя сопровождения. Конструкторская работа, получившая заводское обозначение АНТ-51 и «СЗ» («Сталинское задание»), велась под руководством П.О. Сухого. Первый прототип был готов уже через полгода после начала разработки проекта.

Конструкторская работа, получившая заводское обозначение АНТ-51 и «СЗ» («Сталинское задание»), велась под руководством П.О. Сухого. Первый прототип был готов уже через полгода после начала разработки проекта.

25 августа 1937 года Михаил Громов впервые поднял в воздух Су-2.

С 1940 по 1942 года выпускался серийно, было выпущено 893 самолета. Серийные самолеты обозначались ББ-1, а с декабря 1940 г. Су-2.

В ноябре 1941 года Су-2 был модифицирован и получил название Су-4.

Новая модификация бомбардировщика-штурмовика стала выпускаться с мотором М-82 (АШ-82) мощностью в 1400 л. с., с ним скорость самолёта достигала 486 км/ч.

Производство Су-2 и Су-4 было прекращено в начале 1942 года, когда закончились машинокомплекты, эвакуированные из Харькова.

От других советских самолётов данного класса отличался передовой технологией изготовления и хорошим обзором из кабины, который позволил успешно использовать эту машину в качестве артиллерийского корректировщика во второй половине Великой Отечественной войны. Для увеличения скорости полёта по первоначальному замыслу Павла Сухого бомбы помещались на внутренней подвеске внутри фюзеляжа. Первоначально предполагалось выпускать самолёт целиком из металла, однако дефицит алюминия в СССР не позволил осуществить это прогрессивное решение. Первые машины имели как железные, так и деревянные детали в конструкции, поскольку катастрофически не хватало металла.

Для увеличения скорости полёта по первоначальному замыслу Павла Сухого бомбы помещались на внутренней подвеске внутри фюзеляжа. Первоначально предполагалось выпускать самолёт целиком из металла, однако дефицит алюминия в СССР не позволил осуществить это прогрессивное решение. Первые машины имели как железные, так и деревянные детали в конструкции, поскольку катастрофически не хватало металла.

Су-2 был построен по классической схеме. Фюзеляж деревянный, типа полумонокок, снаружи обшитый фанерой. Крыло, стабилизатор и каркас рулей изготавливались из дюраля, обшивка рулей – полотняная, что позволяло экономить металл и облегчать общий вес конструкции. Экипаж самолета состоял из пилота и штурмана-стрелка. Кабина самолета закрыта обтекателем из оргстекла, что обеспечивало прекрасный обзор во все стороны, имела бронирование, отопление. Наличие в кабине штурмана второго комплекта органов управления самолетом упрощало процесс переучивания летчиков, как на Су-2, так и на Ил-2, а также было неоценимым в случае ранения или гибели летчика в бою. Шасси убиралось во внутренние ниши за счет электрогидропривода.

Шасси убиралось во внутренние ниши за счет электрогидропривода.

Vмакс – 486 км/ч; Потолок – 8400 м; Дальность полёта – 910 км;

Масса пустого: 3220 кг. Масса снаряжённого: 4700 кг

Двигатель: М-88Б Номинальная мощность: 1110 л. с.

Стрелковое вооружение – 5х7,62-мм пулеметов ШКАС (4 в крыле, 1 на верхней турели). Некоторые модификации машины Су-2 имели в днище люк, который был расположен в кабине штурмана для защиты самолета снизу. Боезапас: 3400 на неподвижные пулемёты и 1500 на подвижный.

Масса бомбовой нагрузки – 400 кг (максимальная – 600 кг) в бомбоотсеке и на внешних бомбодержателях. Подвесное вооружение: 10 НУРС РС-82 или РС-132.

Средством связи была КВ радиостанция типа «Двина», которая располагалась в кабине штурмана. Аэронавигационное оборудование обеспечивало полеты в сложных метеоусловиях.

В ноябре 1941 года Су-2 был модифицирован и получил название Су-4.

Новая модификация бомбардировщика-штурмовика стала выпускаться с мотором М-82 (АШ-82) мощностью в 1400 л. с., с ним скорость самолёта достигала 486 км/ч.

с., с ним скорость самолёта достигала 486 км/ч.

Производство Су-2 и Су-4 было прекращено в начале 1942 года, когда закончились машинокомплекты, эвакуированные из Харькова.

Боевое использование Су-2

Первой частью, получившей Су-2, стал 135-й БАП, сформированный в 1940 г. в Харькове. К моменту нападения Германии на Советский Союз новыми самолетами полностью или частично успели укомплектовать 8 полков. Первыми вступили в бой 2 полка ВВС Одесского военного округа. Уже вечером 22 июня 8 Су-2 бомбили переправы через р. Прут. Действовавшие на Западном фронте 97-й и 43-й БАП (последний – не полностью перевооруженный) вступили в бой 24 июня и к 7 июля 1941 г, потеряв все свои самолеты были отведены для перевооружения.

К началу войны из 82 ближнебомбардировочных авиаполков ВВС Красной Армии

8 полков освоили Су-2 и еще 2 полка не успели получить машин с заводов, но планировали в скором времени начать процесс переучивания. Вблизи границы находилось 195 бомбардировщиков Су-2, из них 132 исправных. В других видах авиации (ВВС ВМФ, авиаподразделениях НКВД) самолеты Су-2 отсутствовали.

В других видах авиации (ВВС ВМФ, авиаподразделениях НКВД) самолеты Су-2 отсутствовали.

В сентябре 1941 г. бои на Юго-Западном фронте вели 6 полков, вооруженных Су-2. На 4 октября в составе ВВС фронта насчитывалось 474 самолета, из них 116 Су-2. Никогда ни раньше, ни впоследствии бомбардировщики этого типа не играли такой важной роли, не были наиболее массовыми самолетами авиации фронта. Тактика Су-2 осенью 1941 г. строилась на действиях небольшими группами по 6-8 самолетов под прикрытием 2-3 истребителей. Из-за низкой облачности самолеты часто бомбили с предельно малых высот. На 25 ноября 1941г. в составе ВВС Юго-Западного фронта еще оставалось 93 Су-2, однако количество исправных машин по сравнению с началом октября уменьшилось до 37.

На Су-2 был совершён единственный известный случай воздушного тарана, совершённого женщиной, – 12 сентября 1941 года пилот, старший лейтенант Екатерина Зеленко на своём Су-2 сбила тараном немецкий истребитель Me-109, отрезав самолёту крыло своим винтом, после чего второй Me-109 сбил её самолёт, который она пыталась после тарана приземлить, лётчица при этом погибла. Штурман-бортстрелок по приказу командира покинул самолёт, выбросившись с парашютом за борт.

Штурман-бортстрелок по приказу командира покинул самолёт, выбросившись с парашютом за борт.

Совершив в 1941 году примерно 5000 вылетов на Су-2, советские ВВС потеряли в бою и пропавшими без вести всего 222 этих самолёта, то есть одна потеря приходилась на 22,5 вылета. При этом средние боевые безвозвратные потери советских бомбардировщиков в 1941 году составили 1 самолёт на 14 вылетов, то есть были в 1,61 раз больше.

Вероятно, последней операцией, к которой привлекли значительное количество полков, вооруженных Су-2, стала Харьковская операция в мае 1942 г.

Казалось бы, ну что могли значить несколько бомбардировщиков Сухого в масштабах фронта в конце 1942 г.? А между тем, в ненастную погоду некоторые экипажи сумели причинить значительный ущерб врагу. В ходе начавшегося в конце ноября контрнаступления наших войск под Сталинградом одиночные Су-2 удачно маскировались в облаках и почти всегда летали без прикрытия истребителями. Экипажи-“охотники” практически без потерь бомбили паровозы, автомашины, аэродромы противника. В одном из вылетов “сушку” по ошибке атаковали краснозвездные истребители, но и они не смогли сбить самолет. Очень ценную информацию о германо-румынских войсках экипажи Су-2 привозили из рейдов в тыл противника на глубину 200 – 250 км.

В одном из вылетов “сушку” по ошибке атаковали краснозвездные истребители, но и они не смогли сбить самолет. Очень ценную информацию о германо-румынских войсках экипажи Су-2 привозили из рейдов в тыл противника на глубину 200 – 250 км.

Однако, уцелевшие Су-2, пройдя неоднократные ремонты, вплоть до начала 1944 г. служили в качестве корректировщиков.

По мнению летнабов, Илы не предоставляли им необходимого удобства работы, но к лету 1943 г. на фронт отправлялись корректировочные эскадрильи только на них. Тем временем, до конца 1943 г. успешно сражались на Су-2 53-я и 54-я каэ, возглавляемые старшими лейтенантами И.И. Касаткиным и А.И. Швецовым (оба – ветераны 52-го бап). Майор Швецов впоследствии сформировал и возглавил 187-й отдельный корректировочно-разведывательный полк, с которым дошел до Победы. Но ни одного Су-2 в строю полка к 1944 г. не сохранилось. По документам 42-й каэ, 27 ноября 1943 г. внезапной атакой немецкого аса из-за облаков был сбит один из последних имевшихся в строю Су-2.

Возглавляемый майором А.С. Куценко 650-й бап (НБАП), стал тринадцатым и последним полком, получивший такие самолеты в августе 1943г, который сражался на Су-2, кроме того, действовали, по крайней мере, 12 разведывательных и корректировочных эскадрилий и 18 звеньев.

В сражении над “Голубой линией” в сентябре – октябре особенно отличились экипажи Су-2 летчиков Н.Н. Малеги и Г.П. Лепаева, с успехом применявшие свои машины ночью. С аэродрома Славянская полк поддерживал наших моряков в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, нанеся заметный урон транспортным перевозкам противника в Крыму, а несколько последних Су-2 он сдал в январе 1944 г.

Во время Великой Отечественной войны самолет Су-2 широко использовался в военных операциях и показал себя как качественная боевая машина. 27 летчиков были удостоены наивысшей награды – звания Героя Советского Союза.

Павел Осипович Сухой лично распорядился о постройке полноразмерного металлического макета Су-2 по оригинальным чертежам для установки в музейной экспозиции «Оборона Сталинграда» в городе Волгограде. В 1987 г. поступил в Центральный Музей ВВС. В 2010 году этот макет был отреставрирован специалистами компании «Сухой».

В 1987 г. поступил в Центральный Музей ВВС. В 2010 году этот макет был отреставрирован специалистами компании «Сухой».

Проект «Военные самолеты в Сибирь» | Исторический центр внимания | News

Политика ленд-лиза официально называлась «Акт по содействию обороне Соединенных Штатов» и представляла собой программу, в рамках которой США снабжали Свободную Францию, Великобританию и Китайскую Республику продовольствием, нефтью и материальными средствами между 1941 г. и август 1945 г. Позже в эту программу вошли СССР и другие союзные страны. Для Советов окончательное соглашение по ленд-лизу было подписано в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 июня 1942 года. 1

В ознаменование 70 годовщины окончания Второй мировой войны компания Wargaming организовала проект «Военные самолеты в Сибирь». Wargaming вместе с BRAVO 369 Flight Foundation (США) и «Русавиа» (Россия) проследят исторический маршрут с Аляски в Сибирь на старинных самолетах времен Второй мировой войны.

В частности, АЛСИБ (или Северный след ) был советским участком воздушной дороги Аляска-Сибирь, принимающим самолеты по ленд-лизу с Северо-Западного промежуточного маршрута. Самолеты, произведенные в Соединенных Штатах, летали по этому маршруту для боевой службы во время Второй мировой войны на Восточном фронте. Маршрут АЛСИБ был особенно коварен, с сильными арктическими ветрами, которые дули над обширными участками тундры.

Это были не просто пилоты, перевозившие самолеты по маршруту. АЛСИБ и Северо-Западный промежуточный маршрут также служили дипломатическим маршрутом между Вашингтоном, округ Колумбия, и Москвой. Дипломатов, высокопоставленных политических деятелей и многочисленных правительственных чиновников переправляли туда и обратно по маршруту во время войны. Американцы также надеялись, что маршрут Аляска-Сибирь позволит им использовать сибирские авиабазы для бомбардировок Японии. 2

Однако сначала Советы не решались использовать этот маршрут. Как уже упоминалось, маршрут был коварным и считался непрактичным. Не говоря уже о том, что сибирские города не были готовы к интенсивному воздушному движению. Был также тот факт, что американцы никогда не заходили так далеко на советский Дальний Восток. Маршрут также мог спровоцировать военные действия Японии против России. Тем не менее, с растущими потерями на морском переходе в Мурманск и большими расстояниями, связанными с Ближним Востоком, Советы согласились открыть воздушный маршрут Аляска-Сибирь 3, 19 августа.42. 3

Как уже упоминалось, маршрут был коварным и считался непрактичным. Не говоря уже о том, что сибирские города не были готовы к интенсивному воздушному движению. Был также тот факт, что американцы никогда не заходили так далеко на советский Дальний Восток. Маршрут также мог спровоцировать военные действия Японии против России. Тем не менее, с растущими потерями на морском переходе в Мурманск и большими расстояниями, связанными с Ближним Востоком, Советы согласились открыть воздушный маршрут Аляска-Сибирь 3, 19 августа.42. 3

Воздушный маршрут соединял Грейт-Фолс, Монтана, Эдмонтон и Уайтхорс, Канада, Фэрбенкс, Галена и Ном, Аляска. В Номе было построено крупное поле, которое было конечным пунктом для самолетов перед отлетом в Сибирь. За тридцать один месяц программы через Грейт-Фолс для передачи в Россию было отправлено почти восемь тысяч самолетов. 4

Генерал-майор Василий Молоков, известный северополярный летчик, Герой Советского Союза, возглавил группу советских летчиков, которым было поручено совершить опасное путешествие. Задача экипажа состояла в том, чтобы пересечь опасные горные хребты и установить воздушный маршрут и аэродромы в районах, где еще не ступала нога человека. Всего этого они добились всего за десять месяцев.

Задача экипажа состояла в том, чтобы пересечь опасные горные хребты и установить воздушный маршрут и аэродромы в районах, где еще не ступала нога человека. Всего этого они добились всего за десять месяцев.

Первыми его исследовали двенадцать бомбардировщиков Douglas A-20 Havoc. Флотом руководил подполковник П. Недосекин, и они летели из Фэрбенкса, Аляска, в Ном, Аляска. 29 сентября 1942 года группа стартовала из Нома в Марково, Россия. П. Недосекин и его товарищи пересекли Сибирь, пока шла Сталинградская битва. Отношения между Советами и американцами в основном процветали, некоторые даже впоследствии стали хорошими знакомыми, что помогло укрепить прочные отношения доброй воли. 5

Техника, перевозимая по проекту ленд-лиза, отнюдь не ограничивалась боевыми самолетами: отправлялись также боевые корабли, вооружение и ранее упомянутые предметы «роскоши», а также припасы.

Соединенные Штаты и Советский Союз тайно переправили тысячи боевых самолетов из Грейт-Фолс в Красноярск, в том числе Bell P-39 Airacobra, Bell P-63 Kingcobra, Curtiss C-46 Commando, Curtiss P-40 Warhawk, Douglas A- 20 Boston/Havoc, Douglas C-47 Skytrain, North American AT-6 Texas, North American B-25 Mitchell. В разгар программы только на Лэдд Филд находилось от 150 до 600 советских пилотов и другого персонала. 6

В разгар программы только на Лэдд Филд находилось от 150 до 600 советских пилотов и другого персонала. 6

Общая протяженность маршрута АЛСИБ от города Фэрбенкс до города Красноярск, Россия, составила 6400 километров (3980 миль). С учетом американского участка маршрута 4800 километров (3000 миль) вверх через Канаду. Не будем забывать и о многих тысячах километров до прифронтовых аэродромов, вся дистанция составила около 14 000 километров (8 700 миль).

Арктический маршрут был самым коротким и прямым, но и самым опасным. Около 3,9По этому маршруту в СССР было отправлено 64 000 тонн грузов. С сентября 1942 г. по сентябрь 1945 г. из-за погодных условий или ошибок пилотов было потеряно 133 самолета — всего 1,6% из 7923 самолетов, поставленных русским. 7

Этот маршрут также ознаменовал собой первый перелет колесного самолета из Грейт-Фолс, штат Монтана, через Сибирь в Красноярск, Россия, до того, как был открыт воздушный маршрут АЛСИБ. Ранее воздушная трасса использовалась только авиаторами Северного полюса, которые летом прикрывали ее гидросамолетами, а зимой — лыжниками.

Это означало, что по прибытии в конечный пункт назначения в Красноярске судно должно было пройти тщательный осмотр. Проверка длилась до 90 часов и выполнялась небольшой бригадой из восьми человек (четыре техника, два механика по авиационным двигателям и два инженера), что означало много работы в одних из самых суровых условий на земном шаре.

Чтобы воздать должное участникам программы АЛСИБ, новое поколение пилотов поднимется в небо и воссоздаст легендарное путешествие. Опытные авиаторы возьмут на себя командование самолетами времен Второй мировой войны, задействовав строй из трех кораблей. К таким самолетам относятся североамериканский B-25 Mitchell, АТ-6 Texan и Douglas C-47 Skytrain, также известный как DC-3 Dakota.

Полет начинается 17 июля и продлится 18 дней. Одна группа проедет весь путь от Грейт-Фолс до Красноярска с 11 остановками. Преодолев это расстояние, эскадрилья отправится в Москву для участия в международном авиасалоне МАКС-2015.

Вы можете узнать больше о проекте «Военные самолеты в Сибирь», посетив веб-сайт, где вы можете получать последние новости и отчеты тех, кто занимается маршрутом.

http://alsib.org/en/

http://alsib.org/ru/

1,2,3,4,5,6,7 – (Долицкий, 1995, стр. 336)

Советский истребитель танков

Ильюшин Ил-2 Штурмовик ВВС СССР, или “ Storm Bird» нанесла тяжелый урон немецкой бронетехнике на Восточном фронте.

Фил Циммер

Василий Емельяненко руководил полетом на самолете Ильюшин Ил-2 «Штурмовик» в конце июня 1942 года против удерживаемого немцами аэродрома под Артемовском на востоке Украины. обнаружение.

Самолеты Ил-2 слегка накренились, чтобы подняться над холмом вперед, и земля раскрылась, когда они заметили два ряда немецких бомбардировщиков, аккуратно выстроившихся на аэродроме впереди. Емельяненко опустил нос своего самолета для атаки, когда услышал оглушительный звук, и самолет внезапно встряхнуло, когда в его правом крыле лопнула большая дыра. Он работал быстро, выпрямляя самолет и выпуская залп ракет по припаркованным самолетам противника. Затем взорвались пулеметы Емельяненко, и бомбардировщики загорелись. Его ведомые сбросили гранулированный фосфор, который распространил пламя, ревущее еще выше в небо.

Его ведомые сбросили гранулированный фосфор, который распространил пламя, ревущее еще выше в небо.

Емельяненко отчаянно пытался вытащить свой самолет над стеной высоких сосен, расположенной за пределами аэродрома, но у самолета произошло попадание в двигатель. Давление масла резко упало до нуля, а температура воды резко возросла. Опытный пилот знал, что у него есть в лучшем случае пять минут, прежде чем двигатель заглохнет, пока он лихорадочно маневрировал к безопасным советским позициям.

Пилот скользил по местности, и каждый оборот винта приближал его все ближе к безопасным советским позициям. В конце концов двигатель заглох, и Емельяненко выпустил крепкое шасси и с ревом рухнул на каменистую почву со скоростью более 60 миль в час. Он чудесным образом оставался в сознании, когда вокруг него осела пыль. Он собирался сориентироваться, когда очередь из пулемета ударила в тяжелую броню самолета. Раздалась еще одна очередь, и когда она закончилась, Емельяненко выпрыгнул из кабины и рухнул на землю, когда немецкие автоматы открыли огонь.

Вражеские солдаты, казалось, почти играли с ним, стреляя каждый раз, когда он двигался, но не продвигаясь и не показывая себя. Пилоту потребовалось более двух мучительных часов, чтобы проползти около 200 ярдов от самолета и спасти советского товарища, который осторожно пробрался вперед, чтобы спасти сбитого ветерана.

Это было не последнее столкновение Емельяненко со смертью на знаменитом «Ильюше» — женское прозвище, которое советские летчики ласково дали своим крепким штурмовикам. До окончания войны он налетал 92 боевых вылета на Восточном фронте, был удостоен звания Героя Советского Союза и трижды был сбит на крепком, закаленном в броню самолете, спасавшем ему жизнь в каждом столкновении со смертью.

Ильюшин Ил-2 Штурмовик доказал свою смертоносность на протяжении всей войны. Например, когда Сталинградская битва близилась к своему судьбоносному завершению, два внушающих страх советских штурмовика появились над важной удерживаемой немцами железнодорожной станцией Малороссийская к югу в Тихорецком районе.

Немцы поднялись в воздух 26 января 1943 года, но было уже поздно. Серия оглушительных взрывов сотрясла четыре поезда, которые стояли на путях, и большой черный шлейф поднялся высоко в небо, поскольку сама станция была закрыта из виду после разрушительной атаки.

Все четыре поезда были уничтожены всего двумя советскими «Птицами бури», что привело к значительным потерям немецкого личного состава, горючего, танков и боеприпасов, жизненно важных для продолжения военных действий. Сами пути были настолько сильно повреждены, что их нельзя было быстро отремонтировать, и многие застрявшие поезда были захвачены наступающей Красной Армией.

Те, кто подвергся атаке штурмовика Ильюшина Ил-2, прозвали его Мясником, Мясорубкой и Мясником. Ил-2 было произведено в большем количестве, чем любой другой самолет Второй мировой войны. Ильюшин Ил-2 создавался для бизнеса и мог наносить смертельные удары по наземным силам и технике, даже находясь в укрепленных бункерах. К середине Второй мировой войны самолеты были оснащены двумя 37-мм пушками, двумя 7,62-мм пулеметами, одним 12,7-мм пулеметом Березина для заднего стрелка и до 1300 фунтов бомб или несколькими смертоносными РС. -82 или ракеты РС-132.

-82 или ракеты РС-132.

Ракеты, особенно РС-132, были мощными, но не слишком точными. Однако они оказались особенно разрушительными, особенно когда стреляли залпами с нескольких самолетов. Самолет также мог нести до 216 бутылок с зажигательной жидкостью, что также оказалось эффективным против бронетехники и зенитных батарей.

Успех миссии на вокзале и других подобных операций, выполненных с большим героизмом летчиками-штурмовиками, побудил советского премьера Иосифа Сталина издать приказ, призывающий к продолжению атаки поездов и конвоев, чтобы сорвать подготовку немцев к предстоящей битве при Курская битва, знаменитое танковое сражение, которое привело к почти непрерывному отступлению немцев к Берлину в течение следующих 29 лет.0003 1 /2 года перед лицом растущей советской военной мощи.

Почему Ильюшин Ил-2 Штурмовик был известен как «летающий танк»

Штурмовик пользовался уважением и ненавистью немецких летчиков, пехотинцев и танкистов. Люфтваффе называли его «летающим танком», «бетонным самолетом» или даже «железным Густавом» из-за его высокоэффективной броневой защиты, а немецкие танкисты и пехотинцы называли его «мясником» или даже «черной смертью». из-за разрушений, оставшихся после атаки Ил-2. Надежный самолет доказал, что он может более чем противостоять хваленым люфтваффе, особенно по мере того, как советская тактика улучшалась, а пилоты приобретали опыт борьбы с немецкими летчиками, которые становились моложе, а ветеранов все меньше по мере того, как кровавая «Великая Отечественная война» продвигала все дальше на запад.

из-за разрушений, оставшихся после атаки Ил-2. Надежный самолет доказал, что он может более чем противостоять хваленым люфтваффе, особенно по мере того, как советская тактика улучшалась, а пилоты приобретали опыт борьбы с немецкими летчиками, которые становились моложе, а ветеранов все меньше по мере того, как кровавая «Великая Отечественная война» продвигала все дальше на запад.

Этот самолет был настолько ненавистным, что на Восточном фронте стало обычной практикой, когда разочарованные и измученные боями солдаты Вермахта просто открывали фонарь кабины сбитого штурмовика и стреляли в упор в голову раненому пилоту.

Сами Ил-2 также со временем совершенствовались, переходя от несколько маломощных одноместных к двухместным с более мощной силовой установкой и добавленным позади пилота пулеметчиком, чтобы обеспечить лучшую защиту от атак немецких истребителей, особенно сверху и позади.

Во многих отношениях «Штурмовик» был предшественником сегодняшнего А-10 «Бородавочник», разработанного компанией Fairchild Republic для ВВС США и использовавшегося для непосредственной авиационной поддержки, который способен наносить значительный урон укрепленным наземным целям, одновременно защищая своего пилота. его усиленная оболочка. A-10 Thunderbolt Hog может стрелять 30-мм осколочно-фугасными снарядами из семиствольной высокоскоростной пушки, торчащей из его носа, и может нести под крыльями множество смертоносных ракет и другого оружия.

его усиленная оболочка. A-10 Thunderbolt Hog может стрелять 30-мм осколочно-фугасными снарядами из семиствольной высокоскоростной пушки, торчащей из его носа, и может нести под крыльями множество смертоносных ракет и другого оружия.

«Птица бури» был правильным самолетом, разработанным в нужное время Советами. Он был разработан для выживания во враждебном, наполненном зенитной артиллерией и истребителями небе Восточного фронта, где немцы так сильно рисковали и понесли более 70 процентов своих потерь во время Второй мировой войны.

Ил-2 имел прочное шасси, которое часто позволяло быстро обученным пилотам взлетать и садиться на сравнительно примитивных аэродромах. И его хвалили за то, что он легче бомбардировщика действовать в сложных погодных условиях. Его также было относительно легко и недорого производить: за время войны было выпущено более 36 150 всех вариантов, что сделало его самым производимым боевым самолетом всех времен.

Эволюция «Штурмовика»

Как и большинство самолетов, «Штурмовик» эволюционировал из ранее разработанных самолетов для удовлетворения конкретных потребностей, в данном случае непосредственной поддержки с воздуха. Монгольско-маньчжурский пограничный конфликт 1939 года с Японией, гражданская война в Испании и начало Зимней войны с Финляндией продемонстрировали потребность в таком самолете. Были предприняты различные проекты, в большинстве из которых использовались советские ракеты РС-82 для атак воздух-воздух, а затем и для атак воздух-земля.

Монгольско-маньчжурский пограничный конфликт 1939 года с Японией, гражданская война в Испании и начало Зимней войны с Финляндией продемонстрировали потребность в таком самолете. Были предприняты различные проекты, в большинстве из которых использовались советские ракеты РС-82 для атак воздух-воздух, а затем и для атак воздух-земля.

Неудача Советского Союза в использовании таких бомбардировщиков, как Туполев СБ, в гражданской войне в Испании заставила Красные ВВС уклониться от концепции стратегических бомбардировок в пользу быстроходных истребителей, чтобы сначала завоевать превосходство в воздухе, а затем задействованы в непосредственной авиационной поддержке. Решение перейти к созданию специализированных бронированных штурмовиков привело в 1938 в развитие ЦКБ-55, который впоследствии был назван Ильюшинским в честь руководителя проекта Сергея Ильюшина.

Самолет впервые поднялся в воздух 2 октября 1939 года, через месяц после того, как Германия, тогдашний союзник Советского Союза, вторглась в Польшу и развязала Вторую мировую войну в Европе. Корабль на том этапе испытаний представлял собой двухместный одномоторный моноплан. Жизненно важные компоненты, включая двигатель и все боевое отделение, были хорошо бронированы, а самолет был оснащен пятью пулеметами калибра 7,62 мм, один для защиты и четыре в крыльях для наступательной стрельбы. Использовалась броневая обшивка различной толщины, а не просто наслоение брони поверх существующих конструкций, как это чаще всего делалось в то время.

Корабль на том этапе испытаний представлял собой двухместный одномоторный моноплан. Жизненно важные компоненты, включая двигатель и все боевое отделение, были хорошо бронированы, а самолет был оснащен пятью пулеметами калибра 7,62 мм, один для защиты и четыре в крыльях для наступательной стрельбы. Использовалась броневая обшивка различной толщины, а не просто наслоение брони поверх существующих конструкций, как это чаще всего делалось в то время.

Конструктор Ильюшин стремился к хорошим характеристикам самолета, что потребовало выбора более мощного и доступного двигателя с жидкостным охлаждением вместо радиального варианта с воздушным охлаждением. Он считал, что броня обеспечит необходимую защиту потенциально уязвимой системы охлаждения. Ильюшин выбрал двигатель Микулин АМ-35, дававший на взлете 1350 лошадиных сил, и дал добро на разработку еще более мощных двигателей.

Дальнейшие усовершенствования двигателя были произведены вместе с модификацией остекления, где изначально размещался задний стрелок, что привело к прозвищу «Горбатый» или «горбатый» по-русски. Самолет на этом этапе имел две 20-мм пушки (позднее заменены двумя 23-мм пушками) и пулеметы в крыльях. Испытания продолжались, и добро на производство было дано в начале марта 19 г.41, примерно за три месяца до вторжения Германии в Советский Союз 22 июня того же года.

Самолет на этом этапе имел две 20-мм пушки (позднее заменены двумя 23-мм пушками) и пулеметы в крыльях. Испытания продолжались, и добро на производство было дано в начале марта 19 г.41, примерно за три месяца до вторжения Германии в Советский Союз 22 июня того же года.

Советы по достоинству оценили самолет, который немцы называли «Мясник», «Мясорубка» или даже «Бойня».

Некоторые самолеты Ильюшина Ил-2 имели почти цельнометаллический фюзеляж, в том числе металлические крылья, но из-за нехватки металла в военное время другие варианты имели деревянные крылья, а третьи — деревянную заднюю часть фюзеляжа. Те, у кого задняя часть фюзеляжа была деревянной, нуждались в дополнительном усилении: в полевых условиях к внешней части фюзеляжа были добавлены четыре металлических ребра жесткости. Полевые модификации иногда включали версии с лыжами и вырезание отверстия за фонарем для добавления места заднего стрелка, второго пассажира самолета, использующего реквизированный пулемет, прикрепленный к поворотной установке.

Штурмовики всех типов отличались исключительной выносливостью и хорошей броней. Даже когда один из них был сбит или сильно поврежден, советские войска извлекали и ремонтировали самолет или, по крайней мере, спасали детали для последующего использования. По советским оценкам, довольно поразительные 90 процентов поврежденных «Илюш», которые были восстановлены, были отремонтированы и отправлены обратно в воздух.

Операции 1941-1942 годов показали потребность в кормовом стрелке для защиты от атак истребителей сверху и сзади пилота, особенно после того, как немцы обнаружили врожденную слабость незащищенной задней части деревянного фюзеляжа. Проблема усугублялась отсутствием эффективного истребительного сопровождения самолетов непосредственной авиационной поддержки в этот начальный период войны.

К сентябрю 1942 года Советы начали модифицировать Ил-2 на сборочных линиях для установки заднего стрелка. Была расширена защитная броня, добавлено полузакрытое остекление, а для пулемётчика изначально закинуто довольно грубое лямочное сиденье. К концу того же года было выпущено около 1450 двухместных самолетов, а к февралю 1943 года все авиазаводы производили двухместные машины. взлет, чтобы компенсировать дополнительный вес.

К концу того же года было выпущено около 1450 двухместных самолетов, а к февралю 1943 года все авиазаводы производили двухместные машины. взлет, чтобы компенсировать дополнительный вес.

Двухместный самолет также был оснащен двумя 37-мм пушками, установленными в обтекаемых контейнерах под каждым крылом. Это дало советскому самолету вдвое большую пушку, чем у американского Bell P-39 Airacobra с его единственной 37-мм пушкой, которую Соединенные Штаты предоставили Советскому Союзу по закону о ленд-лизе.

Пушка штурмовика точно могла уничтожить легкий танк и имела неплохие шансы сделать то же самое со средним танком. Советы обнаружили, что, как сообщается, они могут уничтожить PzKpfw. Средний танк V Panther и даже тяжелый PzKpfw. VI Тигр с точным попаданием бронебойного снаряда в более тонко обшитую корму машины. Однако прицеливание орудий было затруднено, а сильная отдача требовала повторного прицеливания орудия всего после нескольких выстрелов.

Как выяснилось, к концу 1943 года использование 37-мм пушек на штурмовиках в значительной степени было прекращено с внедрением противотанковых бомб (ПТАБ), которые оказались исключительно эффективными против танков, артиллерии и укрепленных корпусов.

ПТАБ представляли собой небольшие 5,5-фунтовые бронебойные фасонные бомбы, способные пробить верхнюю броню любого немецкого танка в полевых условиях. ПТАБы сбрасывались с высоты всего 320 футов и имели зону поражения размером примерно 50 на 230 футов. Впервые они были применены в Курской битве и оказались эффективными, поскольку неопытным пилотам было намного проще использовать бомбы, чем другое противотанковое оружие. Они также устранили время простоя, необходимое для перенацеливания пушки.

Первоначальное использование ПТАБ стало тактическим сюрпризом, по сообщениям, ошеломившим немцев и подорвавшим их боевой дух. Вскоре ПТАБ были запущены в серийное производство и с тех пор широко использовались против немецких наземных частей, железнодорожных вагонов, мостов и артиллерийских частей. Со своей стороны, немцы ответили на новое оружие рассредоточением своих танковых соединений, что, в свою очередь, снизило их эффективность и существенно усугубило проблемы с командованием и управлением для нацистских танкистов.

Советы не полностью отказались от штурмовиков с 37-мм вооружением, и они применялись в ряде случаев, в том числе против военно-морских сил противника. Другие Ил-2 были модифицированы в бомбардировщики-торпедоносцы.

Двухместный самолет претерпел дополнительные изменения по ходу войны, включая использование стреловидных крыльев, чтобы компенсировать изменение центра тяжести, вызванное добавлением заднего стрелка. Это привело к гораздо лучшему контролю и стабильности, а также устранило сложную эластичную пружину и систему противовеса на элементах управления лифтом. Версия со стреловидным крылом пошла в серию в конце 1943, а прямокрылые Ил-2 были полностью сняты с производства в начале следующего года. К концу войны было построено около 17 000 двухместных самолетов со стреловидным крылом, или 47% от общего числа произведенных.

«Колесо смерти»

Со временем эволюционировал не только самолет, но и советская тактика. Тактика ранней войны заключалась в том, что горстка штурмовиков Ильюшина Ил-2 часто летела без сопровождения против сильной немецкой обороны только для того, чтобы понести значительные потери как от вражеских самолетов, так и от зенитной артиллерии.

Советы прибегли к тому, чтобы штурмовики летали большими группами от восьми до двенадцати самолетов, что позволяло Ил-2 лучше защищать друг друга, летая по оборонительному кругу, который немцы называли «Колесо смерти». Атака такими группами также помогла гарантировать, что залпы несколько неточных ракет поразят жизненно важные элементы немецкой обороны. Изменения также включали в себя то, что несколько Ил-2 первоначально атаковали позиции немецкой артиллерии, чтобы уменьшить урон от зенитной артиллерии при последующих атаках. Пилоты также разработали зигзагообразную систему атаки, которая снижала вероятность попадания. Исследования, проведенные на советском полигоне, показали, что было бы более эффективно, если бы в первом заходе использовались ракеты, за которыми следовали второстепенные заезды с бомбами и последующие заезды с пушками.

Советские летчики также обнаружили, что, хотя Илюша был медленнее в повороте, чем немецкие истребители, он мог обогнать их в маневре в пол-оборота, что позволило им стать атакующими. Они также научились внезапно замедлять штурмовик, чтобы немецкие истребители проносились мимо и становились жертвами мощного артиллерийского и пулеметного огня советских самолетов. Они также научились сносить Ил-2 в сторону в 20-градусном крене, создавая немцам проблемы с прицеливанием.

К концу 1943 года советская тактика развилась до такой степени, что штурмовик стал оружием, которого очень боялись. Пилоты приобрели значительный опыт, и немцы были вынуждены полагаться на меньшее количество пилотов с часто недостаточной подготовкой из-за истощения на Востоке и эскалации давления союзников в Северной Африке, Сицилии и Италии. С меньшим количеством вражеских истребителей в воздухе, «Колесо смерти» было преобразовано из оборонительного режима в почти чисто наступательный, поскольку советские нападающие кружили вокруг цели кратким огнем до тех пор, пока цели не были уничтожены или у Ил-2 не закончился запас хода.