Швеция. Большая авиация небольшой страны » Военное обозрение

Швеция была и остаётся одной из немногих стран мира, способных самостоятельно создавать первоклассную авиационную технику. Боевые самолёты этой скандинавской страны всегда отличались какой-то «изюминкой», их не спутаешь с однотипными машинами других стран. В мире достаточно подобных друг другу самолётов, но похожих на шведские истребители, пожалуй, не сыскать. Объяснение, на мой взгляд, простое: с момента своего зарождения в конце 1930-х годов шведская авиапромышленность не копировала уже построенные зарубежные самолёты, а проектировала и строила собственные образцы. А то, что в короткие сроки скандинавские инженеры разработать не могли (к примеру, современные реактивные двигатели или радиоэлектронное оборудование), закупалось за рубежом, в том числе и лицензии на их производство.

Итогом такой грамотной технической политики стал факт, что в послевоенной «реактивной гонке» Швеция практически не уступила ведущим мировым авиационным державам, а в некоторых случаях — даже опередила их.

Главным и, пожалуй, единственным производителем и разработчиком авиационной техники в Швеции, является Saab AB — шведская компания, специализирующаяся в области авиастроения, аэрокосмического оборудования и военной электроники. Основана в 1937г., основное производство и сборка в Линчепинге, за время своего существования разработала 13 различных типов истребителей и построила свыше 4000 самолетов, большинство из которых соответствовало специфическим требованиям ВВС Швеции.

Спутниковый снимок Google Earth: Истребители JAS 39 на заводском аэродроме Линчепинг

Шведская политика вооруженного нейтралитета оказала влияние на формирование национальной авиационной промышленности, не опиравшейся на иностранные технологии. Фирма SAAB разработала все основные боевые самолеты, поступившие на вооружении ВВС Швеции с середины 1950-х годов. Среди них такие известные истребители как J32″Лансен», J35 «Дракэн» и J37 «Вигген». В настоящее время Швеция является, самой небольшой страной, способной создавать современные боевые самолеты, незначительно уступающие аналогичным истребителям, спроектированным ведущими авиационными странами.

Послевоенная история шведского авиастроения началась с самолёта J21, вернее с выпуска его реактивной версии. Одноместный истребитель СААБ-21 является уникальным в том отношении, что он был единственным в мире самолетом, который выпускался в серии как с поршневым, так и с турбореактивным двигателем. Серийное производство истребителя СААБ-21 с поршневым двигателем Даймлер-Бенц 605В мощностью 1475 л. с., выпускаемым в Швеции по лицензии фирмой СФА, было начато в 1943 году. Это был самолёт с толкающим винтом, использование такой схемы приносило следующие преимущества — лучший обзор, усиление и концентрация вооружения в носовой части в виде двух 13.2-мм пулемётов и двух 20-мм орудий, плюс еще двух 13.2-мм пулемётов в хвостовых балках.

После окончания Второй мировой войны стало ясно, что поршневые самолеты уходят в прошлое и на смену им приходят самолеты с ТРД (турбореактивный двигатель). Естественно, шведы не хотели стоять в стороне и принялись за разработку реактивного самолета. Чтобы не создавать новый самолет для установки ТРД, и начать переучивание летного и технического состава на реактивную технику, как можно в более короткие сроки было решено использовать для его установки J-21 (решая аналогичную задачу, поступили так же и в ОКБ Яковлева, установив на Як-3 ТРД, в результате чего получили Як-15).

После кратковременного использования J-21R в качестве истребителя, было решено использовать самолет только в качестве штурмовика. Век самолетов J-21A и J-21R оказался недолгим, J-21R дослужили лишь до середины 54-го.

Первым по-настоящему боевым, получившим международное признание, стал реактивный истребитель со стреловидным крылом J-29 «Туннан». Совершивший первый полёт 1 сентября 1948г. Серийно производился в 1950—1956 годах (построена 661 машина).

Конструкторы фирмы СААБ, в отличие от других, смогли обойтись без прототипов самолета, которые, как правило, никогда не поступали в серийную постройку. Шведским конструкторам было намного сложнее работать в силу того, что теоретические знания, полученные в ходе непрерывных дорогостоящих экспериментов в других странах, не были им доступны или были доступны, но в небольшом объеме. Кстати СААБ J-29 явился первым серийным истребителем со стреловидным крылом европейской конструкции. «Гоуст» с центробежным компрессором отличался большим диаметром. Поэтому СААБ 29 (такое обозначение получил на фирме проект R1001) пришлось буквально лепить вокруг двигателя. Получилось, что фюзеляж с небольшим крутым носовым воздухозаборником заметно утолщался к тому месту, где располагался двигатель и находился центр тяжести самолета.

За своеобразные очертания истребитель получил имя «Туннан» (бык, по-шведски). Необходимую жесткость фюзеляжа и удобство обслуживания обеспечивала полумонококовая конструкция фюзеляжа — ферма с работающей обшивкой.

Пилотская кабина буквально сидела верхом на подводящем воздуховоде двигателя. Хвостовое оперение размещалось на тонкой хвостовой балке над выхлопным соплом. Оборудование гермокабины и катапультируемое сидение позаимствовали без изменения у СААБ J-21R.

На одном из серийных J-29B капитан шведских ВВС К. Вестерлунд 6 мая 1954-го установил мировой рекорд скорости, пройдя замкнутый 500-километровый круг со скоростью 977 км/ч и побив рекорд двухгодичной давности, принадлежавший американскому Норт Америкэн F-86E «Сейбр».

Самолеты состояли на вооружении боевых частей до середины 60-х. На них устанавливали новое радиоэлектронное оборудование, а часть машин получила управляемые ракеты «Сайдуиндер» класса воздух-воздух, которые по лицензии выпускает СААБ под обозначением Rb.24. На смену J-29 поступали J-32 «Лансен» и J-35 «Дракен». Истребители, снятые с вооружения, шли на металлолом, передавались в учебные части, использовались на полигонах в качестве наземных мишеней. Довольно много машин, особенно S-29C, переделали в буксировщики мишеней. В составе «крыла» F3 в 1967 г. сформировали специальное подразделение обеспечения боевой подготовки. Последние «Туннаны» летали в его составе до 1975-го, когда их заменили J-32D «Лансен». Эксплуатация всех модификаций самолета «Туннан» проходила почти без происшествий. Летчики высоко оценивали их летные характеристики, хорошую маневренность и скорость набора высоты, а обслуживающий персонал — удобное техническое обслуживание аппарата.

В истории шведской авиации J-29 занимает особое место: он первый и единственный самолет ВВС Швеции, принимавший участие в военном конфликте за пределами страны. Это произошло в 1961-62 годах в далеком африканском Конго. Основной задачей шведов стала штурмовка аэродромов и позиций мятежников. «Туннаны» демонстрировали неприхотливость и высокие ТТХ, несмотря на тяжелые климатические условия и постоянные перебои со снабжением.

Именно J-29B поставили точку в этой войне. 12 декабря 1962 г. они разгромили резиденцию Чомбе в Элизабетвилле, после чего правительство диктатора и его гвардия бежали в Родезию. Мятеж был подавлен, в апреле 63-го самолеты вернулись в Швецию. В ходе конголезской операции из-за боевых повреждений и летных происшествий погибли два J-29B. Боевая эксплуатация еще раз подтвердила высокое качество первой шведской реактивной машины — это мнение большинства военных из разных стран.

Самолеты J-29 «Туннан» положили начало и другой традиции. Они стали первыми шведскими боевыми самолетами, поступившими на вооружение ВВС зарубежного государства. В 1960 г. Австрия объявила о замене устаревших учебно-боевых «Вампиров». В 1961 г. по итогам конкурса, в котором приняли участие советский МиГ-17Ф и американский F-86 «Сейбр», были выбраны J-29F.

Следующим в ряду боевых машин стал J-32 Lansen. Первый полёт опытного образца состоялся осенью 1952 года. Самолёт пилотировал шеф-пилот фирмы лётчик-испытатель Бент Олафо (Bengt Olow).

Полёт прошёл успешно, за ним последовали испытания. 25 октября 1953 года самолёт в пологом пикировании преодолел звуковой барьер. Вскоре к испытаниям подключились все четыре экземпляра опытных машин, параллельно шла подготовка серийного производства, определялись планы строительства. Предполагалось строить машину в трёх основных версиях: ударной, всепогодного истребителя-перехватчика и морского разведчика.

В 1955 году первые серийные J-32А «Лансен» поступили на вооружение Королевских ВВС Швеции, положив тем самым начало перевооружения ударных эскадрилий на реактивную технику. В 1955 — 1958 годах в Королевские ВВС Швеции было поставлено 287 ударных самолётов.

Ударный вариант самолёта был довольно мощно вооружен по тем временам. Четыре 20-мм пушки «Бофорс» М-49 с общим боезапасом патронов располагались в носовой части фюзеляжа. Кроме пушек, пилот «Лансена» располагал ещё внушительным арсеналом бомбового вооружения, включавшего четыре бомбы калибра 250 кг или пару калибра 500 кг. На двенадцати узлах наружной подвески могло находиться до 24 НАР калибра от 120 до 240 мм либо две твёрдотопливные УР «Робот» 304 (более позднее обозначение — Rb 04), главной целью которых должны были стать советские корабли. Вообще, УР Rb 04 заслуживает отдельной статьи, так как это одна из первых в мире ракет, имевших трансзвуковую скорость и активную головку самонаведения. На ней шведские конструкторы ещё в середине 1950-х гг. реализовали столь популярный ныне принцип «выстрелил и забыл». Безусловно, первенец имел множество недостатков (небольшая дальность пуска — 10 — 20 км, слабая помехозащищённость, нестабильность работы над водной поверхностью), но инженеры, создавшие в те годы такое оружие, достойны всяческого уважения.

Следующим вариантом «Лансена» стал всепогодный истребитель-перехватчик J-32B, совершивший первый полёт 7 января 1957 года. По сравнению с ударным вариантом, эта версия имела ряд существенных отличий. Помимо новой РЛС, истребитель оснащался таким новшеством, как система управления оружием Sikte 6А на основе ЭВМ. Часть перехватчиков оборудовалась также ИК-станцией AN/AAR-4 фирмы «Хьюз», смонтированной под левым крылом непосредственно перед стойкой шасси. Система управления оружием отображала информацию о целях, поступающих от РЛС и ИК-станции, а также навигационную информацию на экране мониторов в кабинах пилота и оператора.

В 1972 году шесть перехватчиков были доработаны в буксировщики мишеней — J-32D, которые эксплуатировались вплоть до 1997 года. Ещё 15 машин, начиная с 1972 года, переоборудовались в самолёт РЭБ J-32E. В носовой части бывшего истребителя вместо РЛС установили комплекс G24, предназначенный для постановки помех наземным и корабельным РЛС. Существовало три различных варианта станции по волновому диапазону. На подкрыльевых пилонах размещались контейнеры постановки помех «Адриан» и контейнер постановки помех против самолётных РЛС «Петрус», а также два контейнера с дипольными отражателями BOZ-3. Самолёты использовались до 1997 года, в том числе – для подготовки личного состава вооружённых сил Швеции.

К концу 1947г. до шведов дошла информация о том, что в США экспериментальный самолет Белл Х-1 14 октября 1947 г. преодолел скорость звука. Полученный стимул заставил отдел разработки СААБ задуматься над проектом сверхзвукового истребителя.

Именно с этого момента начали вырисовываться формы нового истребителя, который в 50-х годах заставил говорить о Швеции, как одной из передовых авиационных держав.

Самыми сложными моментами в конструировании «Дракена» стали вопросы, связанные с аэродинамикой крыла, его формой и двигателем, в первую очередь конструкцией форсажной камеры.

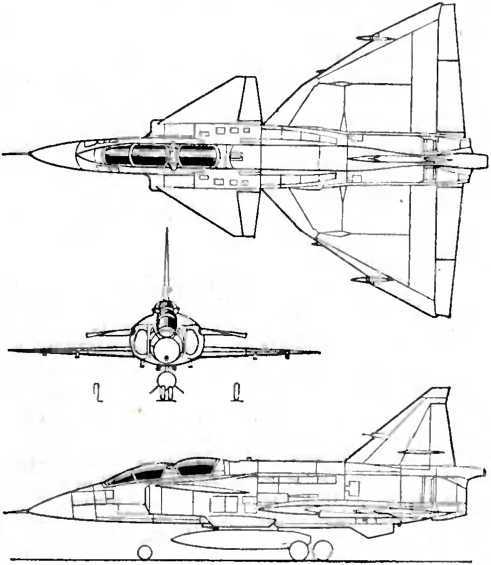

Выкатка первого самолета (с/н 35-1) произошла летом 1955 г. 25 октября 1955 г. самолет под управлением Бенгта Р.Олафо совершил первый полет. Применение треугольного крыла с увеличенным углом стреловидности в корневых частях и малой удельной нагрузкой позволило самолету «Дракен» приземляться со скоростью 215 км/ч, несмотря на отсутствие механизации. На большинство вариантов «Дракена» устанавливался двигатель RM6 различных модификаций, являвшийся производимым по лицензии Вольво Флюгмотор двигателем Роллс-Ройс «Авон».

Первый предсерийный самолет получил название «Дракен» и отныне именовался, как J-35A. Серийное производство самолета развернулось к середине 1959г.

На самолете установлена система передачи данных, интегрированная с полуавтоматической системой контроля за воздушным пространством STRIL-60, автопилот СААБ FH-5 с вычислителем воздушных параметров Аренко Электроникс и прицел СААБ S7B, модифицированный под возможность применения ракет Rb.27 и Rb.28. РЛС производства Ерикссон PS01/A обеспечивает поиск цели и определение дальности, оборудована системой стабилизации по горизонту.

В дополнении к ней устанавливается инфракрасный датчик производства Хьюз (также устанавливался на Конвэр F-102 «дельта Даггер»), интегрированный как и РЛС с прицелом СААБ S7B. Система интегрирования РЛС производства Филлипс PN-594/A и PN-793/A. Радиосвязное оборудование включает в себя УКВ приемопередающую р/с производства АГА Fr.-17 и УКВ приемник производства АГА Fr.-16 (на некоторых самолетах устанавливался приемник производства Коллинз) и дальномерное оборудование АГА Fr.-15.

Стационарное вооружение самолета состоит из двух пушек «Аден» (калибр 30 мм), размещенных в околофюэеляжных частях крыла. Кроме того, на 3 подфюзеляжных и 6 подкрыльевых замках могут быть подвешены ракеты «Сайдундер», контейнеры Матра со снарядами Бофорс, бомбы и топливные баки общей массой 4480 кг.

Самолёт поставлялся в Австрию, Данию, Финляндию и Швейцарию, всего было выпущено 612 машин. Дольше всего эксплуатировался в Австрии, до начала 2000-х.

К концу 50-х стало ясно, что УТИ на базе Де Хэвиленд «Вампир» свое отслужили и требуют замены. Успех «Дракена» привел к разработке в порядке частной инициативы конструкторами SAAB модели SAAB-105. Это высокоплан со стреловидным крылом, сиденья для двух (четырех) членов экипажа расположены в кабине в два ряда, тягу обеспечивают два турбореактивных двигателя. Интересной особенностью самолета является то, что в стандартном варианте в нем на КК располагаются два пилота, но при необходимости КК могут быть удалены, и вместо них установлены четыре неподвижных сидения.

Этот самолет, создававшийся как учебно-тренировочный, в дальнейшем стал одним из самых универсальных в мире военных самолетов. Опытный УТС SAAB-105 совершил первый полет 29 июня 1963 года. Он предназначался для тренировки как военных летчиков, так и пилотов гражданских авиалиний. В конструкции машины была заложена возможность быстрой трансформации в боевой самолет. В 1964 году шведские Королевские ВВС приняли решение о принятии самолета на вооружение в качестве основного УТС.

В середине 1960-х годов, на основе изучения опыта вьетнамской войны, в ведущих авиационных державах мира усилился интерес к легким самолетам непосредственной поддержки войск. В Швеции для этой роли хорошо подошел Sk.60A, быстро доработанный в ударный самолет Sk.60B (на машине установили шесть подкрыльевых пилонов для подвески вооружения, соответствующую проводку, а также стрелковый прицел и кинофотопулемет). Самолет предназначался для поддержки наземных войск, а также борьбы с катерами и десантными средствами противника. В мае 1972 года совершил первый полет ударный Sk.60G, имеющий усиленное вооружение.

Несколько самолетов было модернизировано в разведывательный вариант Sk.60C (полет первой машины — 18 января 1967 года). В измененной носовой части фюзеляжа, имеющей клинообразное остекление, была установлена разведывательная фотокамера, кроме того, на борту самолета установили магнитофон для записи результатов визуальной разведки. В общей сложности, ВВС Швеции получили 150 самолетов SAAB-105 всех модификаций, их серийный выпуск был прекращен в 1970 году. 29 апреля 1967 года совершил первый полет легкий штурмовик SAAB-105XT, разработанный для ВВС Австрии (законы этой страны в то время запрещали полеты над ее территорией сверхзвуковых самолетов, поэтому многоцелевой и недорогой SAAB, развивающий высокую дозвуковую скорость, удовлетворял почти всем запросам австрийских военных). В 1970- 1972 гг. ВВС Австрии получили 40 штурмовиков SAAB-105TX, использовавшихся, также, как УТС, маловысотные перехватчики, фоторазведчики и буксировщики мишеней.

Географическое положение родины викингов в значительной степени и определило «особенности национального авиастроения» применительно к истребителям третьего поколения. Важнейшим требованием ВВС Швеции к боевому самолету 1970-90-х гг. являлось обеспечение высоких взлетно-посадочных характеристик — ландшафт даже южных, равнинных провинций страны изобиловал гранитными скалами, валунами, а также многочисленными озерами, реками и протоками, что препятствовало строительству полевых аэродромов в классическом понимании этого слова.

Проблему рассредоточения авиации в случае начала боевых действий можно было наилучшим образом решить за счет создания большого числа резервных ВПП на прямых участках автомобильных дорог (специально усиленных и снабженных боковыми ответвлениями для заруливания, организации технических позиций и стоянок).

Требование обеспечения возможности эксплуатации автострад сыграло, в конечном итоге, ключевую роль в формировании облика шведского реактивного истребителя третьего поколения, который должен был прийти на смену истребителям-бомбардировщикам и истребителям-перехватчикам СААБ «Лансен», а также сверхзвуковым истребителям «Дракен». Обязательными требованиями к истребителю третьего поколения были названы улучшенные по сравнению с предшественниками взлетно-посадочные характеристики. ВВС поставили условием доведение минимально потребной длины ВПП до 500 м (даже для самолета с боевой нагрузкой). В перегрузочном варианте самолет должен был взлетать с полосы обычной длины.

Перед началом проектирования самолета «Дракен» военные потребовали, чтобы этот самолет имел скорость, вдвое большую, чем его предшественник, но чтобы он в то же время мог эксплуатироваться с существующих аэродромов. Тогда было применено треугольное крыло с изломом передней кромки (с увеличенным углом стреловидности в корневых частях крыла). В случае самолета «Вигген» была поставлена задача лишь незначительно увеличить максимальную скорость и одновременно введено условие эксплуатации с аэродромов, имеющих взлетно-посадочные полосы длиной до 500 м.

Конфигурация «двойной треугольник» была подвергнута разносторонним исследованиям, целью которых являлось улучшение летных качеств крыльев при малых скоростях и сохранение хороших характеристик при сверхзвуковых скоростях полета.

Так возникла аэродинамическая схема биплан-тандем, в которой большая общая подъемная сила во время взлета и посадки достигается благодаря созданию дополнительной подъемной силы на переднем крыле, оснащенном закрылками.

Для увеличения этой силы закрылки имеют систему управления пограничным слоем (путем сдува его воздухом, отбираемым от компрессора двигателя), а само вспомогательное крыло расположено значительно выше главного и имеет больший угол установки. Благодаря этому угол атаки при посадке может быть больше, чем для самолета «Дракен».

На авиационных специалистов самолет произвел сильное (хотя и неоднозначное) впечатление своей оригинальностью и нетрадиционностью предлагаемых технических решений. Его аэродинамическая компоновка, пожалуй, в наибольшей степени соответствовала схеме «тандем» (хотя ряд западных аналитиков называли машину и «последним бипланом»). AJ-37 имел переднее высоко расположенное треугольное крыло, снабженное закрылком по всему размаху, и низко расположенное заднее основное крыло с тройной стреловидностью по передней кромке.

Самолет должен был обладать сверхзвуковой скоростью полета на уровне моря и максимальной скоростью, соответствующей 2 Мах на оптимальной высоте. Требовалось обеспечение предельно высоких разгонных характеристик и скороподъемности.

«Вигген» стал первым западноевропейским боевым самолетом, оснащенным цифровым компьютером, который должен был обеспечивать навигацию, управление оружием, контроль за выработкой топлива, а также управление информационным полем кабины летчика. Для истребителя разрабатывалась и специальная система инструментальной посадки TILS, включающая бортовую и наземную части.

В качестве основного ударного вооружения перспективного истребителя — бомбардировщика рассматривались управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» СААБ 305А с радиокомандной системой наведения. Применение ракет предполагалось с малых высот.

Строительство первого опытного образца было закончено 24 ноября 1966 г. и впервые он поднялся в воздух 8 февраля 1967 г. Его пилотировал шеф-пилот фирмы СААБ Эрик Дахлстром (Erik Dahlstrom). В процессе летных испытаний «Виггена» выявился ряд серьезных проблем, связанных с аэродинамикой самолета.

В частности, обнаружилась тенденция к внезапному кабрированию при разгоне на сверхзвуковых скоростях, что было связано с различием в перемещении скачков уплотнения на верхней и нижней поверхностях основного крыла. Этот недостаток удалось устранить за счет некоторого увеличения площадей поперечного сечения фюзеляжа в верхней части, в зоне перед килем, где был сформирован своеобразный «горб».

Первый полет серийного самолета состоялся 23 февраля 1971 г. В 1971 году принят на вооружение ВВС Швеции, где использовался до 2005 года. Серийный выпуск модификации AJ-37 продолжался до 1979 г., было построено 110 самолетов этого типа.

Первоначально основным «интеллектуальным» ударным оружием нового истребителя-бомбардировщика были три противокорабельные ракеты, с радиолокационным самонаведением Rb.04E, подвешиваемые под крылом и фюзеляжем, а также УР с радиокомандным наведением Rb.05A (до двух единиц), способные поражать как надводные, так и наземные цели. В 1972 г. «Вигген» получил и американские ракеты с телевизионным самонаведением AGM-65 «Мейврик» (выпускаемые в Швеции по лицензии под индексом Rb.75), а в 1988 г. — новые шведские противокорабельные ракеты RBS 15F. Для ведения воздушного боя самолет вооружался ракетами Rb.24 (лицензионная AIM-9 «Сайдуиндер»).

Освоение нового истребителя-бомбардировщика (как и любого принципиально нового боевого самолета) шло достаточно трудно. В 1974-1975 гг. было потеряно три машины (к счастью, всем пилотировавшим их летчикам удалось спастись). Причинами аварий явилось образование в главном лонжероне крыла первых 28 серийных самолетов усталостных трещин в районах отверстия под крепеж.

С 1990-х годов на вооружение ВВС ряда европейских стран стали поступать истребители нового поколения. К их разработке приступили в 1980-х годах с целью не только уменьшить зависимость от экспорта американских самолетов, но и продемонстрировать возможность европейской авиационной промышленности создавать современные боевые самолеты, способные оказать конкуренцию американским изделиям.

Шведская фирма SAAB спроектировало истребитель JAS 39″Грипен». Программа, которая привела к появлению истребителя «Грипен», зародилась в начале 1970-х годов, когда ВВС Швеции начали задумываться над будущим своей боевой авиации. В течение 1960-х годов в вооруженных силах Швеции прошла реструктуризация, в результате которой существенно сократился истребительный парк. На это пришлось пойти из-за роста стоимости закупки новых самолетов. В 1972 г. впервые была высказана идея разработки нового самолета, призванного в будущем заменить истребители AJ 37″Вигген», оказавшиеся слишком дорогими, и учебно-тренировочные самолеты (УТС) SAAB 105.

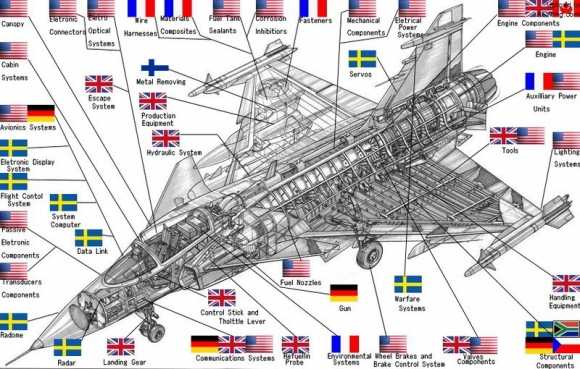

В марте 1980г. шведское правительство рассмотрело предложение ВВС, но настояло на оценке вероятности закупки истребителей Дассо Авиасьон «Мираж» 2000, Дженерал Дайнэмикс F-16 «Файтинг Фолкон», Макдоннелл-Дуглас F/A-18А/В «Хорнет» и Нортроп F-20 «Тайгершарк» (в варианте F-5S). В конце концов, правительство, решив, что страна должна создавать собственный самолет, предоставило фирме SAAB возможность продолжить начавшуюся в 1950-х годах традицию разработки истребителей,выполненных по оригинальным аэродинамическим схемам («бесхвостка» или «утка»). В мае 1980г. парламентом Швеции были одобрены двухлетние поисковые исследования, а в сентябре того же года сформировалась промышленная группа IG JAS («Индустри Группен JAS») в составе фирм SAAB, «Вольво Флигмотор», «FFV Аэротэк» и «Эрикссон». После этого фирма SAAB приступила к проектированию самолета и его бортовых систем. Выбор для истребителя JAS 39А аэродинамической схемы «утка» с цельноповоротным ПГО подразумевал обеспечение статической неустойчивости для получения высокой маневренности. Это, в свою очередь, потребовало применение цифровой ЭДСУ. В качестве силовой установки решили использовать один ТРДДФ Вольво Флигмотор RM12, представлявший собой лицензионную модификацию двигателя Дженерал Электрик F404J (двигатели семейства F404 применялись на истребителях Макдоннелл-Дуглас F/A-18A/B). Расчетная максимальная взлетная масса истребителя JAS 39А не превышала 1 1 т.

9 декабря 1988г. опытный самолет «Грипен» 39-1, пилотируемый летчиком-испытателем Стигом Хольмстрёмом, выполнил первый полет. До этого летчик отработал на пилотажном стенде свыше 1000 ч. Уже в первых полетах пришлось столкнуться с серьезными проблемами, связанными с работой ЭДСУ и особенностями статически неустойчивой компоновки самолета. В шестом полете (2 февраля 1989 г.) во время посадки на заводском аэродроме в Линчёпинге истребитель 39-1 разбился.

Летчик-испытатель Ларе Рэдестрём сумел остаться невредимым, если не считать поврежденный локоть и небольшие царапины.

Авария вызвала длительную задержку в программе создания истребителя. Ее расследование показало, что причиной стали самовозбуждающиеся колебания по тангажу из-за ошибок в ПО системы управления, усугубившиеся сильными порывами ветра.

К концу 1991г. фирма SAAB объявила, что все проблемы с авионикой и ПО решены. В связи с этим командование ВВС решило, что истребитель «Грипен» может быть принят на вооружение, поскольку во время испытаний многие расчетные характеристики были улучшены. В июне 1992 г. было дано разрешение на создание двухместного самолета JAS 38В. Тогда же между фирмой SAAB и FMV был подписан контракт на производство второй партии истребителей. В сентябре 1992 г. два опытных самолета «Грипен» дебютировали на авиационно-космической выставке в Фарнборо.

Первый истребитель JAS 39А «Грипен» ВВС Швеции получили в ноябре 1994 г. Поставки истребителей «Грипен» для ВВС Швеции разбиты на три партии (Batch 1, 2, 3). По мере совершенствования авионики вновь строящиеся самолеты отличались составом оборудования и боевыми возможностями. Все истребители первой партии были оснащены триплексной цифровой ЭДСУ производства американской фирмы «Лир Ас-троникс».

Истребители JAS 39C/D «Грипен» третьей партии полностью соответствуют стандартам НАТО, что дает возможность принимать им участие в совместных боевых операциях. Самолеты оборудованы новой системой опознавания, а летчики получили очки ночного видения. Имеются планы дальнейшего совершенствования самолета. Например, предлагается использование пассивной системы поиска и слежения IR-OTIS (разработанной фирмой «SAAB Дайнэмикс» и напоминающей теплопеленгатор в шарообразном обтекателе, установленный на российских истребителях перед фонарем кабины экипажа), нашлемного прицела-целеуказателя и бортовой PЛC с АФАР. В состав вооружения одноместного истребителя JAS 39А (или JAS 39С) входит встроенная одноствольная 27-мм пушка Маузер ВК27 с боезапасом 120 снарядов. Сначала для поражения воздушных целей самолет «Грипен» мог нести УР малой дальности Рейтеон AIM-9L «Сайдуиндер» (Rb74) с тепловой головкой самонаведения, а в середине 1999 г.

На вооружение была принята УР средней дальности AMRAAM AIM-120, имеющая в шведских ВВС обозначение Rb99. Следует отметить, что истребитель с самого начала разработки рассматривался как носитель ракет AIM-120; соответствующие соглашения были подписаны между правительствами США и Швеции. Бортовая РЛС Эрикссон PS-05/A проектировалась под использование этих ракет, оснащенных активной радиолокационной системой наведения. Самолет «Грипен» может нести четыре УР AIM-120 и одновременно атаковать четыре цели. При этом РЛС способна сопровождать еще 10 целей.

Для поражения наземных целей использовались телеуправляемые УР класса «воздух -поверхность» Хьюз AGM-65A/B «Мейврик», имеющие в шведских ВВС обозначение Rb75 («Rb» — от слова robot). Ракета AGM-65B отличалась наличием режима увеличения изображения цели, что позволяло захватывать цель на расстоянии в два раза большем, чем это делала ракета AGM-65A. В состав вооружения входят планирующие кассетные боеприпасы ВК90 (DWS39 «Мьёлнер»). Боеприпас ВК90 представляет собой разработанный в Швеции вариант немецкого кассетного боеприпаса DASA DWS24, предназначенного для поражения небронированных целей, находящихся на открытой местности. Против надводных целей используется дозвуковая противокорабельная ракета SAAB Дайнэмикс Rbsl5F, разработанная на основе ракеты Rbsl5M, находившейся на вооружении быстроходных патрульных катеров.

К апрелю 2008г. было построено 199 истребителей. 28 января того же года в ходе испытательного полета второго истребителя «Грипен»,предназначенного для ВВС ЮАР, был преодолен рубеж в 100000 летных часов для всего парка самолетов. Всего ВВС Швеции заказали 204 истребителя JAS 39 «Грипен». Если на постройку первого серийного самолета JAS 39А ушло 604 дня, то к моменту окончания постройки первой партии время сборки истребителя удалось уменьшить до 200 дней.

Истребители «Грипен» за последние годы принимали участие в различных учениях стран НАТО в Европе, а в июле-августе 2006 г. они впервые приняли участие в учениях «Кооперейтив Коуп Тандер» на Аляске. Пять самолетов JAS 39С и два самолета JAS 39D в течение пяти суток перелетели из Швеции на авиабазу ВВС США Эйелсон (шт. Аляска), преодолев почти 10200 км по маршруту Шотландия — Исландия -Гренландия — Канада. Впервые самолеты ВВС Швеции приняли участие в учениях за пределами Европы. Летом 2008 г. четыре самолета «Грипен» дебютировали в масштабных учениях ВВС США «Рэд Флэг» на авиабазе Неллис в штате Невада.

Истребитель поставлен ВВС Чехии и Венгрии (взято в аренду по 14 машин), ЮАР и Таиланд имеют по 26 и 6 истребителей соответственно. Кроме того, эти самолеты поставлены испытательной школе ВВС Великобритании. Самолет участвует в конкурсах в Бразилии, Индии и Швейцарии, есть планы экспорта в Хорватию и Данию.

На сегодняшний день ВВС Швеции располагает более 330 летательных аппаратов.

В их составе имеются так же самолёты ДРЛО ASC 890 собственного производства, на базе Saab 340. Основой его оборудования является работающая в 10-см диапазоне длин волн многофункциональная РЛС PS-890 Ericsson Erieye, имеющая двухстороннюю активную фазированную антенную решетку (АФАР).

Станция, управление режимами работы которой осуществляется с наземных пунктов, способна обнаруживать более 100 воздушных и наземных (надводных) целей. Экипаж самолета состоит из пилотов и четырех операторов. Высота патрулирования 2000 — 6000 м. По мнению шведских экспертов, система способна обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты и малоразмерные цели с эффективной отражающей поверхностью менее 1 м2. Во время демонстрационных полетов она обеспечивала обнаружение маловысотных воздушных целей на дальности до 400 км, наземных и надводных — до 300 км. РЛС PS-890 Ericsson Erieye может быть установлена на небольших самолетах различных типов.

Показательно сравнение шведского авиапрома с авиастроительной отраслью Франции. Швеция сумела создать и оснастить свои ВВС боевыми самолетами собственной разработки, практически не уступающими французским. Для страны с населением 9 млн. человек и ВВП, равным 15% от французского, это совсем неплохо, особенно если учесть, что Швеция разрабатывает и другие виды вооружений, такие как подводные лодки, фрегаты и бронетехника.

По материалам:

http://www.modernarmy.ru/article/63

http://airspot.ru/catalogue/item/saab-aj-37-viggen

http://my.mail.ru/community/miravia/16EBA8A182B41DAC.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/jas39.html

topwar.ru

Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дежурный истребитель Су-27 подняли на перехват шведского самолета, который обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Российский истребитель приблизился к цели на безопасное расстояние и идентифицировал ее как самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, который выполнял полет без включенного транспондера.

Позже военное ведомство опубликовало видео, на котором показаны момент взлета Су-27, его приближение к самолету-разведчику и последующая посадка.

После того как иностранный самолет удалился от границ России, Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Разведка у границ России

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у российских границ значительно возросла. Их замечали как в районе Крыма и Краснодарского края, так и возле западных рубежей страны.

Например, в начале ноября российские военнослужащие перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем. В США тогда раскритиковали сопровождение Су-27, назвав действия российского экипажа небезопасными, однако в Минобороны эти утверждения опровергли.

4 января, 19:25

Американский самолет провел разведку у российской базы в ХмеймимеКроме того, российские военные не раз призывали американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Всего, по данным военного ведомства, за прошлый год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов. Примерно три тысячи из них — иностранные боевые самолеты, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков.

При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более четырех тысяч раз.

Ежедневно расчеты радиотехнических войск обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч воздушных объектов, примерно половина из них — иностранные самолеты.

30 ноября 2018, 12:04

Минобороны: конфликтные ситуации над Балтикой сведены «почти до нуля»Мнение политолога

Cитуацию c перехватом шведского самолета прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он отметил, что Балтийское море стало районом для активных действий корабельных групп и самолетов, которые стараются приблизиться к российским границам для разведки и проверки дежурных средств России.

«Разведывательный самолет из Швеции без включенных сигналов опознавания проводил разведку по воздушной границе России. И на сегодняшний день такое происходит нередко. Это свидетельствует о чрезвычайной активизации вооруженных сил, входящих в блок НАТО, всех разведывательных средств, которые находятся так близко к нашим границам, что готовы спровоцировать пограничные инциденты. А потом это подается в информационном пространстве как «агрессия России» против мирных жителей европейских государств», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.24 октября 2018, 11:45

НАТО значительно усилила разведку на Балтике и Черном море, заявил Шойгуria.ru

Шведский самолет DC-3 сбит над Балтикой

13 июня 1952 года над Балтийским морем при загадочных обстоятельствах пропал шведский военный самолет DC-3. Позднее выяснилось, что он сбит советским истребителем МиГ-15. Погибли 8 человек.

В течение почти сорока лет газеты и журналы Швеции лишь строили гипотезы и предположения по поводу гибели самолета DC-3, которая произошла 13 июня 1952 года в небе над Балтикой.

17 июня 1952 года правительства СССР и Швеции обменялись резкими нотами. В частности, в ноте МИДа СССР говорилось, что 13 июня, в 13.10, в районе Вентспилса в советское воздушное пространство вторглись два иностранных самолета. Поднятые в воздух перехватчики отогнали их. Из-за тумана не удалось определить их тип и государственную принадлежность. Был ли среди них погибший DC-3, неизвестно.

Шведским журналистам удалось выяснить, что незадолго до инцидента Швеция приобрела в США два DC-3, оснащенных последней по тому времени техникой фото — и радиоразведки. По мнению сына штурмана самолета DC-3 Госты Блада, разведывательный самолет должен летать в международных водах галсами, параллельными границам СССР. По другим журналистским данным, генерал шведских ВВС Норденшельд, узнав, что найдена резиновая лодка DC-3, прошитая пулями, заправил баки своего собственного истребителя «Вампир» и взмыл в воздух искать встречи с «МиГами».

По свидетельству бывшего пилота истребителя «МиГ» Давида Ландо, DC-3 сбит его сослуживцем по 483-му истребительно-авиационному полку Григорием Осинским. МиГ-15 Осинского, оборудованный дополнительными топливными баками, пригоден для работы в глубоких нейтральных водах. До нейтральных вод Осинский долетел за несколько минут; увидел цель; получил приказ уничтожить. Речи об опознании или принуждении самолета-нарушителя сесть на территории СССР не было. Первый раз Осинский проскочил тихоходный DC-3. Через две с половиной минуты после завершения маневра он открыл огонь; попал в правый мотор, самолет загорелся. Приказа стрелять по спасающемуся экипажу не поступало.

Самолет Осинского посадили в Риге. Летчика на транспортном самолете доставили в Москву, откуда он возвратился с орденом Боевого Красного Знамени. По мнению Ландо, приказ на поражение самолета в нейтральных водах мог поступить только из Москвы.

В 1992 году Министерством обороны России рассекречены документы по делу DC-3. Документально установлено, что шведский самолет сбит заместителем командира эскадрильи по политчасти 483-го истребительно-авиационного полка капитаном Григорием Осинским. Приказ на уничтожение дан командующим войсками Прибалтийского района воздушной обороны полковником Федором Ивановичем Шинкаренко (организатором сверхсекретной специальной группы истребителей, призванной подстерегать и уничтожать иностранные самолеты — нарушители границы).

Полет DC-3 зафиксирован РЛС в 12.15 на удалении 95 километров северо-западнее Виндавы, в нейтральных водах Балтийского моря. Самолет шел курсом на юг на высоте 7000 м.

В 12.44 развернулся и полетел в северном направлении.

В 12.46 произвел взлет Осинский на истребителе МиГ-15, оборудованном подвесными топливными баками.

В 13.14 он обнаружил DC-3 на высоте 6700 м впереди слева. После маневра сзади справа под ракурсом 2/4 с дистанции 800 м открыл огонь. До открытия огня DC-3 на приближение истребителя не реагировал. Трасса прошла ниже разведчика. Довернув истребитель и не выходя из атаки, Осинский с дистанции 500—600 м открыл огонь со всех точек, трассу снарядов и разрывы их хорошо видел. Из атаки вышел на дистанции 150—200 м влево; в этот момент левый мотор у разведчика загорелся, выпали шасси; самолет развернулся со снижением влево, на высоте 6000 м от самолета отделился один парашютист.

Самолет, весь объятый пламенем, с углом 50 градусов стал резко снижаться; на высоте 4000 м по горящему самолету Осинский произвел еще одну атаку; на высоте 3800 м падающий горящий самолет вошел в сплошную облачность. DC-3 сбит над открытым морем вне пределов территории СССР, в 100—110 км от пограничного города Вентспилс, в 13.20.

В 13.55 Осинский по приказанию Шинкаренко произвел посадку в Риге.

По свидетельству Героя Советского Союза генерал-полковника в отставке Ф.И. Шинкаренко, на DC-3 работала группа операторов, подготовленных в школе специалистов по радионаблюдению. Основная задача DC-3 — засечь расположение радиолокаторов ПВО СССР. Летали шведы осторожно и своеобразно: обычно вдоль границы, потом на короткое время пересекали границу, немного углублялись на территорию СССР, разворачивались и «удирали». Такие полеты стали обычным явлением. Перехватить и посадить разведчик на наш аэродром невозможно. Но допускать подобные полеты больше нельзя. Поэтому капитану Осинскому еще на земле Шинкаренко отдал приказ об уничтожении разведчика.

После атаки истребитель сопровождал горящий DC-3, пока тот не упал в нейтральных водах. Точку падения самолета засекли — она оказалась северо-восточнее острова Готланд.

По мнению Шинкаренко, связь DC-3 со своей базой оборвалась не внезапно и не случайно. Экипаж сам ее отключал для обеспечения секретности, как только разворачивал самолет в сторону СССР. Так они сделали и в этот раз. А после атаки МиГ-15 у DC-3 уже не было возможности выйти в эфир.

В этот же день военный министр СССР Василевский отправил Сталину рапорт: «Сегодня, 13 июня, в 13 часов 20 минут, в 100 километрах северо-западнее Виндавы нашим истребителем „МиГ-15“ сбит иностранный двухмоторный самолет при следующих обстоятельствах (излагается суть дела, основанная на докладе Шинкаренко)». И далее:

«По наблюдению летчика, сбитый самолет американского производства типа C-46D „Коммандо“, но опознавательных знаков летчик не видел.

Не исключено, что в определении типа самолета летчиком допущена ошибка, так как шведы имеют на вооружении несколько похожий по внешнему виду самолет «СААБ-90А»«.

Шведы организовали поисковые и спасательные работы как раз в том месте, где упал самолет, но достать его в 1952 году с глубины 220 м не могли.

Журналистские расследования в Швеции и в СССР приоткрыли тайну гибели DC-3 и восьми членов его экипажа: В. Бука, Б. Карлсона, Б. Нилсона, И. Свенсона, Д. Матсона, К. Джонсона, А Балмеберга, Г. Блека. Обо всех обстоятельствах гибели DC-3 в курсе не только советские, но и шведские военные. Шведы отлично знали не только то, что случилось с самолетом, но и где лежит сбитый «Дуглас». Видимо, обнародовать правду значило признать, что нейтральная страна вела себя не всегда нейтрально. По всей вероятности, медвежью услугу шведам оказали американцы. Именно они, потеряв два B-29, поняли: в районе начали весьма решительно действовать советские истребители-перехватчики. Но сами рисковать больше не стали, отправив на заклание услужливых скандинавов.

В марте 1993 года шведскими военными предпринята попытка найти самолет DC-3 с помощью подводного робота. Самолет найти не удалось, но при этом обнаружили неподалеку от шведского острова Готланд подводную лодку, предположительно русскую, типа «Львица» или «Барс», которая ориентировочно затонула в мае 1917 года.

В ноябре 1994 года известный шведский журнал «Фолькет и Бильд» выступил с утверждением: власти СССР возвели на себя напраслину, заявив 18 ноября 1991 года, что шведский самолет-шпион не нарушал воздушную границу СССР и сбит не в небе над Прибалтикой, а над международными водами. Ссылаясь на рассекреченные документы МИДа Швеции и журналистское расследование (встреча с Ф. Шинкаренко и Г. Осинским, которые утверждали, что самолет находился над Прибалтикой), автор статьи Стефан Линдгрен делает вывод, что власти СССР (МИД, Министерство обороны, правительство) согласились на подобное признание и соответственно подтасовку фактов, чтобы получить шведские экспортные кредиты для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

agesmystery.ru

Военно-воздушные силы Швеции — Швеция — По странам — Статьи

Полковник А. Горелов

В соответствии со своим законодательством на период мирного времени руководство Швеции провозглашает приверженность политическому курсу неприсоединения к военным блокам. Однако оно полагает, что участие подразделений национальных вооруженных сил (ВС) в учениях и миротворческих операциях под руководством НАТО не является отходом от его принципов. При этом на дальнейшее повышение возможности своих ВС, в том числе и ВВС, правительство страны расходует значительные средства. Шведские авиационные части и подразделения оснащаются ВВТ в основном собственного производства.

Военно-воздушные силы Швеции как самостоятельный вид ВС были сформированы 1 июля 1926 года путем объединения авиационных частей и подразделений сухопутных войск и ВМС. В 1998 году произошла реорганизация системы высшего управления вооруженными силами, в результате которой были упразднены должности командующих видами ВС. В настоящее время непосредственное управление деятельностью частей и подразделений осуществляют соответствующие тактические командования: сухопутных войск, ВВС (авиабаза Упсала) и ВМС. При этом функции контроля за состоянием уровня боевой готовности формирований ВС переданы инспекторам.

| Структура системы управления ВВС Швеции |

Организационная структура. ВВС являются наиболее боеготовым видом вооруженных сил Швеции. В их составе насчитывается 7 700 человек (из них 1 900 — военнослужащие срочной службы и 1 800 — резервисты). На вооружении частей и подразделений военно-воздушных сил имеется более 200 боевых самолетов, в частности: 140 истребителей JAS-39 «Грипен» (из них 14 учебно-боевых JAS-39B), 77 JA-37, 18 AJSF/H-37 «Вигген», 3 учебно-боевых Sk-37, 68 Sk-60, 10 самолетов РЭБ Sk-37E, 8 военно-транспортных C-130, SAAB-340B, 3 «Супер Кинг Эр», 2 «Гольфстрим-4», 6 самолетов ДРЛО и управления S-100B, 2 самолета РТР S-102B, самолет связи «Ситэйшн-2».

На ВВС возложено решение следующих задач: противовоздушная оборона (ПВО) важнейших военных объектов, административных и промышленных центров; авиационная поддержка сухопутных войск и ВМС, прикрытие их с воздуха; переброска личного состава и грузов по воздуху в интересах вооруженных сил в целом; авиационное обеспечение поисково-спасательных операций по всей территории страны и в прилегающих к ней акваториях Балтийского и Северного морей. Кроме того, предусматривается возможность их задействования в составе миротворческих многонациональных сил (МНС).

Управление силами и средствами ВВС главнокомандующий ВС осуществляет через главное командование вооруженных сил, командование оперативных сил, а также тактическое командование ВВС. Основным тактическим формированием этого вида ВС является авиационная флотилия.

Каждая авиационная флотилия, как правило, включает две-три авиаэскадрильи (примерно по 20 самолетов), подразделения наземного обслуживания, связи, тылового и аэродромного обеспечения. Всего в ВВС Швеции имеется пять авиационных флотилий (4, 7, 16, 17 и 21-я), в которых насчитывается 12 эскадрилий боевой авиации и 3 — вспомогательной.

Боевой состав ВВС Швеции | |||

| Авиационная флотилия | Эскадрилья, отряд | Тип боевой техники | Место постоянной дислокации (авиабаза) |

| F4 | 1 иаэ ПВО | 15 JA-37 «Вигген» | Эстерсунд |

| 2 иаэ ПВО | 15 JA-37 «Вигген» | ||

| 3 аэ РЭБ | 10 Sk-37E, 3 Sk-37 | ||

| учаэ | 20 Sk-60 | ||

| F7 | 1 иаэ | 28 JAS-39 «Грипен» | Сотенэс |

| 2 иаэ | 28 JAS-39 «Грипен» | ||

| 3 таэ | 8 C-130 «Геркулес» | ||

| Отряд транспортных самолетов | «Супер Кинг Эр» | ||

| F16 | 1 иаэ | 15 JA-37 «Вигген» | Упсала |

| 2 иаэ | 15 JA-37 «Вигген» | ||

| 3 учаэ | 48 Sk-60 | ||

| Отряд транспортных самолетов | SAAB-340B, «Гольфстрим-4» | ||

| Отряд самолетов ДРЛО | 6 S-100B «Аргус» | Мальмен | |

| Отряд самолетов РТР | 2 S-102B «Корпен» | ||

| Отряд транспортных самолетов | «Гольфстрим-4» | Бромма (Стокгольм) | |

| F17 | 1 иаэ | 28 JAS-39 «Грипен» | Роннэбю |

| 2 иаэ | 28 JAS-39 «Грипен» | ||

| Отряд транспортных самолетов | «Ситэйшн-2» | ||

| F21 | 1 раэ | 18 AJSF/H-37 «Вигген» | Лулео |

| 2 иаэ ПВО | 17 JA-37 «Вигген» | ||

| 3 иаэ | 28 JAS-39 «Грипен» | ||

| Отряд транспортных самолетов | 2 «Супер Кинг Эр» | ||

Управление силами и средствами ПВО, контроль воздушной обстановки, обработка и передача данных на командные пункты авиационных флотилий осуществляются с помощью системы «Стрил-60», функционирование которой обеспечивают шесть радиотехнических батальонов. Для аэродромно-технического обслуживания авиационных частей и подразделений в ВВС Швеции имеются 16 батальонов.

Подготовка летного состава для авиации вооруженных сил Швеции реализуется в рамках программы «Офицер-2000». Весь период обучения летчика с учетом обязательной срочной службы до присвоения первичного офицерского звания младший лейтенант составляет 48-52 месяца в зависимости от продолжительности срочной военной службы (12-16 месяцев).

Первоначальный отбор кандидатов осуществляется в три этапа. Первый проводится во время приписной кампании.

Заявления кандидатов направляются в военно-призывное управление. Те, кто подал их, проходят обязательный медицинский контроль и тестирование на предмет соответствия физическим, медицинским и психофизиологическим нормативам. Второй этап предусматривает прохождение кандидатами срочной службы, в процессе которой с ними проводятся собеседования. К ним привлекаются командиры эскадрилий, наиболее близко расположенных к данному месту службы авиационных флотилий, а также офицеры авиационных штабов. Перед окончанием срочной службы отобранные в результате собеседований кандидаты (2,5-3 человека на место) командируются на две недели в авиационные части для первичного ознакомления с условиями службы и организацией летной подготовки в боевых подразделениях. Третий этап проводится в центре отбора ВВС (г. Стокгольм), где в течение трех-четырех дней они проходят врачебную летную комиссию и комплекс специальных тестов.

На основании полученных результатов осуществляется окончательный отбор кандидатов и издается приказ об их зачислении кадетами военных училищ (в городах Хальмстад и Эстерсунд). При этом для летной подготовки будущих летчиков используются самолеты Sk-60 из состава авиационной флотилии F16.

Летную подготовку офицеры совершенствуют в боевых эскадрильях. При этом интенсивность полетов у молодых летчиков значительно выше (средний годовой налет 180-200 ч), чем у опытных пилотов (120-130 ч). Через год-полтора они в основном завершают курс боевой подготовки и после проверки полученных навыков приказом главнокомандующего вооруженными силами Швеции определяются как летчики, готовые к выполнению боевых задач в полном объеме.

Боевая подготовка организуется и проводится преимущественно в соответствии с национальными планами, а также в рамках программы «Партнерство ради мира» (ПРМ), которая реализуется под руководством НАТО. Она направлена на поддержание высокого уровня боеготовности частей и подразделений, обеспечение их боеспособности в условиях применения различных средств поражения. В этих целях организуются учения, специальные тренировки, соревнования эскадрилий по основным видам боевого применения, а также плановые и внеплановые проверки. Задачи боевого применения экипажи самолетов практически отрабатывают на полигонах, расположенных главным образом на национальной территории.

В западных СМИ отмечается, что в последние годы командование ВС Швеции расширяет сотрудничество с НАТО в сфере подготовки экипажей самолетов тактической авиации к ведению боевых действий за пределами национальной территории. В настоящее время в этой стране для участия в международных операциях сформированы силы реагирования, в состав которых вошла разведывательная эскадрилья, оснащенная самолетами AJSF/H-37 «Вигген» (замена их тактическими истребителями JAS-39 намечена на 2004 год).

Тренировки шведских экипажей к действиям в составе многонациональных сил в рамках программы ПРМ начались в 2000 году.

Тогда в воздушном пространстве Швеции в районе АвБ Роннэбю были организованы первые учения, получившие наименование «Балтик линк-2000», в которых приняли участие авиационные подразделения из других западных стран. В 2001 году в ходе мероприятий под кодовым наименованием «Балтопс» тактические истребители JAS-39 отрабатывали выполнение полетных заданий совместно с боевыми самолетами НАТО над акваторией Балтийского моря. В том же году участвовавшие в маневрах «Кооператив ки» разведывательные самолеты «Вигген» из состава сил реагирования ВВС Швеции дислоцировались на территории Болгарии.

В 2002 году шведские машины «Вигген» выполняли полетные задания с бельгийскими, финскими, нидерландскими и польскими самолетами в ходе проводившихся в Польше учений НАТО «Стронг резолв» по отработке совместных действий при разрешении кризисных ситуаций. Кроме того, экипажи тактических истребителей JAS-39 участвовали в проводившихся в Германии тренировках совместно с истребителями МиГ-29 из состава 731 иаэ военно-воздушных сил ФРГ. В конце 2002 года шведские боевые самолеты принимали участие в учениях сил ПВО на территории Норвегии в районе АвБ Эрланн, в которых были задействованы также норвежские тактические истребители F-16AM и финские истребители ПВО F-18C.

Командование ВС Швеции в 2003-2004 годах намерено продолжить подготовку своих авиационных подразделений к действиям в составе МНС. В частности, планируется участие шведских боевых самолетов в учениях НАТО под кодовым наименованием «Фрайзиэн флэг». По результатам их проведения командование ВВС намерено сделать окончательный вывод о готовности к применению тактических истребителей JAS-39 «Грипен» в составе коалиционных сил при проведении боевых операций.

К данным учениям, которые ежегодно организуются на территории Нидерландов, обычно привлекаются 50-60 истребителей и вспомогательных самолетов ВВС Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Франции, США, а также силы и средства корабельной и наземной ПВО стран НАТО. Западные эксперты считают, что эти мероприятия проводятся в условиях, наиболее приближенных к боевым.

Участие экипажей шведских самолетов в мероприятиях, проводимых как по программе «Партнерство ради мира» (ПРМ), так и по планам двустороннего военного сотрудничества, по мнению зарубежных экспертов, позволит подразделениям ВВС Швеции получить комплексную подготовку, необходимую для участия в боевых действиях в составе МНС.

| Расположение основных авиабаз ВВС Швеции |

Аэродромная сеть. На территории Швеции, по данным зарубежной печати, расположены 147 аэродромов с искусственным покрытием, большинство из которых могут быть использованы для базирования боевой авиации. Три из них имеют взлетно-посадочные полосы (ВПП) длиной свыше 3 000 м, 12 — от 2 500 до 3 000 м, 80 — от 1 500 до 2 500 м, 27 — от 900 до1 500 м и 25 — до 900 м.

Подразделения военно-воздушных сил Швеции базируются на шести авиабазах: Эстерсунд, Лулео, Упсала, Мальмен, Роннэбю, Сотенэс. При необходимости самолеты национальных ВВС могут выполнять полетные задания, используя в качестве оперативных аэродромов наиболее крупные аэропорты страны, где созданы необходимые запасы материальных средств и есть оборудование для их полноценной эксплуатации, а также специально оборудованные участки автомобильных дорог.

Строительство ВВС, как отмечается в многочисленных публикациях западных СМИ, осуществляется в соответствии с планами их развития, разрабатываемыми командованием шведских ВС и утверждаемыми парламентом страны. В соответствии с ними к концу 2003 года в составе ВВС будет насчитываться 12 эскадрилий боевой авиации (в том числе 7, оснащенных тактическими истребителями JAS-39) и 4 — вспомогательной, а также развернуто 5 центров управления авиацией (ЦУА) «Стрик», которыми намечается заменить устаревшие ЦУА «Стрил». Кроме того, к 2005 году планируется полностью перейти на новую организацию базирования авиационных подразделений «военно-воздушная база-2000».

В западных СМИ отмечается, что планы оснащения новой авиационной техникой в основном связываются с продолжающимся процессом перевооружения подразделений ВВС Швеции тактическими истребителями JAS-39, начавшимся в 1997 году. Для оснащения национальных ВВС руководство военного ведомства страны заказало 204 такие машины (будут поставляться тремя партиями). Третья партия, договор на поставку которой подписан в 1997 году, будет включать 50 усовершенствованных истребителей, получивших обозначение JAS-39C, и 15 учебно-боевых самолетов JAS-39D. Ожидается, что первые такие истребители поступят на вооружение авиационной флотилии F17 (АвБ Роннэбю) в начале 2004 года. Как отмечают западные специалисты, истребители данной модификации будут полностью соответствовать стандартам НАТО.

После получения достаточного количества машин JAS-39, поставку которых намечается завершить в 2006-м, командование ВС Швеции планирует окончательно отказаться от эксплуатации самолетов «Вигген». Кроме того, в настоящее время с реализуется программа модернизации машин JAS-39A «Грипен», уже состоящих на вооружении национальных ВВС. В частности, ведутся работы по обеспечению возможности оснащения всего парка самолетов данной модификации ракетами AIM-120 AMRAAM.

В связи с отставанием от графика испытаний новой разведывательной аппаратуры планируемая замена в декабре 2004 года разведывательных самолетов AJSF/H-37 «Вигген» на JAS-39 отложена на год. Истребители AJ-37, а также самолеты-разведчики SF-37 прошли модернизацию в период с 1993 по 1997 год, что существенно расширило их боевые возможности. При этом AJ-37, переоборудованные под модификацию AJS/SH-37, были оснащены бортовыми РЛС, позволяющими обнаруживать воздушные цели, а самолеты разведывательных модификаций — аппаратурой, обеспечивающей более эффективное нанесение ударов по наземным целям. Самолеты РЭБ Sk-37E намечается вывести из эксплуатации в декабре 2005 года.

В 2002 году завершены мероприятия по расформированию флотилии F10: тактические истребители JAS-39 переданы в состав флотилии F17 для замены самолетов JA-37. В результате в ВВС Швеции осталось пять эскадрилий в составе трех авиационных флотилий, оснащенных машинами JAS-39.

В числе новых образцов В и ВТ, которыми предполагается оснащать шведские боевые самолеты, рассматриваются управляемые авиационные бомбы (УАБ) «Пэйвуэй-2». Для их наведения планируется использовать контейнеры с прицельно-навигационной системой «Лайтенинг». Необходимые для этого испытания истребителей JAS-39 предполагается завершить в 2005 году. Кроме того, к 2005-2006 годам намечается обеспечить возможность установки на самолеты этого типа управляемых ракет малой дальности IRIS-T класса «воздух — воздух» (в ВВС Швеции получили обозначение Rb99). Разработку данной УР в настоящее время ведет немецкая фирма BGT. Ею планируется заменить производящиеся по американской лицензии УР AIM-9 «Сайдвиндер». На новой УР предусматривается использовать тепловизионную ГСН. Ракету IRIS-T намечается оснастить осколочной или осколочно-фугасной боевой частью массой около 10 кг, активным лазерным взрывателем и твердотопливным ракетным двигателем.

В соответствии с соглашением, достигнутым военными ведомствами Великобритании, Германии и Швеции, продолжаются работы по созданию УР класса «воздух — воздух», которая по своим характеристикам соответствовала бы американской AIM-120 AMRAAM. К испытательным пускам новых ракет, получивших наименование «Метеор», с борта истребителя JAS-39 намечено приступить в 2007 году. Принятие их на вооружение ВВС страны запланировано на 2012-2013 годы.

Шведская фирма SAAB с 1994 года ведет разработку усовершенствованного варианта ПКР воздушного запуска — RBS-15F. Новая модификация, получившая дополнительное обозначение Mk3 отличается от предыдущей (Mk2) увеличенной дальностью пуска, улучшенными показателями маневренности, возможностью подлета к цели на более низкой высоте, меньшими потребностями материальных затрат на эксплуатацию, а также способностью поражать как надводные, так и наземные цели. При ее наведении на цель предусматривается использовать линию передачи данных и коррекцию от космической радионавигационной системы NAVSTAR. По сравнению с Mk2 у RBS-15F Mk3 незначительно изменена носовая часть и конструкция воздухозаборника, что, по мнению шведских специалистов, позволит снизить ее радиолокационную заметность. Предполагается, что на УР будут установлены новая ЭВМ, цифровой автопилот, а также высотомер, адаптивный к волнению водной поверхности. Оснащение более совершенным оборудованием привело к уменьшению объема отсека управления ракеты. Это позволило разместить на ее борту дополнительные запасы топлива, что обеспечило увеличение максимальной дальности полета ракеты более чем на 200 км. В качестве носителей УР RBS-15F Mk3 предполагается использовать тактические истребители ВВС Швеции AJ-37 «Вигген» и JAS-39 «Грипен».

С целью подготовки экипажей тактических истребителей JAS-39C и D к выполнению дозаправки топливом в полете завершены работы по переоборудованию одного из самолетов C-130 в транспортно-заправочный вариант. Кроме того, рассматриваются планы среднесрочной модернизации всего парка машин этого типа, начать которую намечается в 2005 году (конкретный перечень работ предполагается утвердить к концу 2003-го).

Завершилась поставка самолетов ДРЛО и управления S-100В «Аргус». Все шесть машин вошли в состав авиационной флотилии F16 (Мальмен). Самолет этого типа, оснащенный импульсно-доплеровской РЛС бокового обзора PS-890, разработан национальной фирмой SAAB на базе транспортно-пассажирского SAAB 340В для ВВС Швеции.

В связи с тем, что руководство этого вида вооруженных сил не испытывает в мирное время большой потребности в самолетах ДРЛО, только часть из полученных S-100В оснащена специализированным радиоэлектронным комплексом, а остальные используются как военно-транспортные самолеты. Согласно расчетам специалистов, установка специальной радиоэлектронной аппаратуры на такие машины занимает не более 24 ч. Основой этого оборудования является многофункциональная РЛС PS-890, имеющая двухстороннюю активную фазированную антенную решетку (АФАР) и работающая в 10-см диапазоне длин волн. Станция, управление режимами работы которой осуществляется с наземных пунктов, способна обнаруживать более 100 воздушных и наземных (надводных) целей.

Экипаж самолета — пилот и четыре оператора. Предусмотрен автоматический режим, при котором информация о воздушной обстановке передается по радиолинии на наземный пункт управления. Высота патрулирования 2 000-6 000 м.

При удалении зоны патрулирования от базового аэродрома на 180 км время дежурства (с дополнительными топливными баками) может составлять 9 ч.

Специалисты фирмы-изготовителя не исключают также возможность оснащения таких самолетов в случае необходимости дополнительными рабочими местами операторов, обеспечивающих управление тактическими истребителями.

Обзор пространства по азимуту осуществляется в двух секторах шириной по 120°, перпендикулярных продольной оси самолета. Две зоны затемнения (по 60° в хвостовой и носовой частях) просматриваются при изменении курса самолета.

Жестко закрепленная над фюзеляжем АФАР имеет массу около 900 кг, длину 9,75 м и ширину 0,78 м. Она состоит почти из 200 приемопередающих модулей, обеспечивающих формирование луча шириной около 1°. По мнению шведских экспертов, система способна обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты и малоразмерные цели с эффективной отражающей поверхностью менее 1 м2. Во время демонстрационных полетов она осуществила обнаружение маловысотных воздушных целей на дальности до 400 км, наземных и надводных — до 300 км.

По мнению руководства шведского военного ведомства, реализация планов повышения боевых возможностей в первую очередь авиационных частей и подразделений национальных ВС позволит на ближайшие годы обеспечить необходимый уровень безопасности страны.

Вертолетная флотилия в ВС Швеции была сформирована 1 января 1998 года. Она находится в непосредственном подчинении командующего оперативными силами и в ВВС не входит. В эту флотилию были сведены вертолетные подразделения ВВС, сухопутных войск и ВМС, из которых были сформированы две эскадрильи. В состав 1-й северной эскадрильи (штаб г. Боден) вошли вертолеты, ранее принадлежавшие сухопутным войскам (дислоцировались на авиабазах Боден, Лулео и Эстерсунд). Они предназначены для нанесения ударов по наземным целям, транспортировки грузов и выполнения поисково-спасательных операций. 2-я эскадрилья была оснащена вертолетами военно-морских сил (Берга). Она должна решать задачи в интересах ВМС страны, такие как борьба с подводными лодками, выдача целеуказаний и выполнение поисково-спасательных операций.

В 2001 году была проведена реорганизация вертолетной флотилии, после которой в ее составе остались две эскадрильи (2-я и 4-я) и вертолетный отряд (Боден). Основным предназначением 2-й эскадрильи является решение задач в интересах ВМС. Штаб флотилии, учебные и ремонтные подразделения сведены в 4-ю эскадрилью. Вертолетный отряд предназначен для обеспечения боевой повседневной деятельности сухопутных войск. На вооружении флотилии находятся следующие вертолеты: 14 Hkp-4 (CH-46 «Си Найт»), 20 Hkp-9 (BO-105), 11 Hkp-10 (AS.332 «Супер Пума»), 5 Hkp-11 (Белл 412), SH-89 (C.212 «Авиакар») и 26 Hkp-6 (AB-206 «Агуста»). До 2010 года планируется вывести из боевого состава флотилии вертолеты Hkp-4, Hkp-9 и Hkp-11. На замену им поступят 18 машин Hkp-14 (NH-90) и 20 Hkp-15 (A-109 LUNS).

Зарубежное военное обозрение 2003 №7, С. 43-49

factmil.com

Швеция показала новый истребитель «для бедных»: vvprohvatilov

18 мая шведская компания SAABпровела на своем головном заводе в Линчёпинге презентацию (выкатку) опытного образца истребителя JAS-39E Gripen (Gripen E, бортовой номер 39-08) — первой машины «нового поколения» Gripen NG (NextGeneration).

В церемонии приняли участие министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist), начальник штаба Военно-воздушных сил Швеции Матс Хельгессон (Mats Helgesson), командующий ВВС Бразилии Нивалдо Луиз Россато (Nivaldo Luiz Rossato), представители руководства «Сааб», шведского Министерства обороны и командования Вооруженных сил Швеции.

Начало летных испытаний борта 39-08 запланировано на конец 2016 года, он будет использоваться для отработки аэродинамических и летных характеристик. В Линчёпинге заканчивается постройка и второго летного прототипа Gripen E (бортовой номер 39-09), который предназначен для отработки систем вооружения. Третий летный прототип Gripen E (бортовой номер 39-10) должен в 2018 году стать машиной в предсерийной конфигурации. Сейчас для отработки части систем по программе Gripen NG и в качестве демонстратора используется модифицированный самолет JAS-39D (бортовой номер 39-07).

ВВС Швеции уже заказали 60 новых «Грипенов», которые будут поставлены с 2019 по 2026 год. 28 одноместных JAS-39E и восемь двухместных JAS-39F заказаны Бразилией, которой они должны быть поставлены в 2019-2024 годах. Бразилия также должна будет получить один специально изготовленный для нее прототип JAS-39E. Вероятно приобретение JAS-39E Швейцарией.

Швеция — самая маленькая страна из числа тех, которые разрабатывают и производят собственные боевые самолеты. Поскольку шведы не имеют агрессивных намерений во внешней политике и их вооруженные силы нацелены только на оборону, то им достаточно легкого фронтового истребителя с небольшим радиусом действия, но мощным вооружением. В Швеции издавна существует всеобщая воинская обязанность и большинство аэродромного персонала составляют солдаты срочной службы (типовая команда состоит из одного офицера и пяти рядовых), не имеющие высокой квалификации. Это экономит бюджет государства, но требует относительно небольшой номенклатуры аэродромного оборудования, упрощенного техобслуживания, быстрой и несложной подготовки к повторному вылету, увеличению времени наработки на отказ элементов оборудования и т.д.+

То есть и самолет и необходимая ему инфраструктура должны быть простыми и надежными. Еще одно требование -универсализм. Боевой самолет шведских ВВС должен быть многоцелевым. Такими и являются самолеты семейства «Gripen». Аббревиатура JAS расшифровывается как Jakt – истребитель, Attack – штурмовик, Spaning – разведчик.

Первая модель истребителя «Gripen» была принята на вооружение ВВС Швеции в 1997 году. Сегодня JAS 39 Gripen продаются на экспорт и стоят на вооружении ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда и ряда других стран.

Аэродинамическая компоновка «Gripen», выполненная по схеме «утка» соответствует авиамейнстриму 80-х годов, порой подвергается ироническим оценкам. Но вся концепция шведского истребителя основана на разумном консерватизме и максимальной боевой эффективности при минимуме затрат. Это и стало причиной повышенного внимания к нему со стороны относительно небогатых государств, стремящихся все же обеспечить свою оборону. Можно сказать, что «Грипен» — это истребитель «для бедных».

За бразильский тендер F-X на поставку 36 истребителей в течение 12 лет боролись американцы, французы и русские. Этот конкурс стартовал в 2001 году и заявки на участие в нем подали французская компания Dassault, шведская Saab и американская Boeing. Они предложили истребители Rafale, JAS 39 Gripen и F/A-18 Super Hornet. Объем средств для приобретения новых истребителей для замены устаревших французских Mirage III был определен на уровне четырех-пяти миллиардов долларов.

В 2007 году бразильцы подняли финансовую планку до 12 миллиардов долларов, и к тендеру подключились «Рособоронэкспорт», европейский консорциум Eurofighter и американская компания Lockheed Martin. Они предложили истребители Су-35, Typhoon и F-16 Fighting Falcon. Победитель конкурса должен был реинвестировать в экономику Бразилии сто процентов стоимости контракта, а также развернуть в Бразилии лицензионное производство фюзеляжей, бортового радиоэлектронного оборудования и двигателей, а также передать ключевые технологии самолетов. Приветствовалось также создание совместных предприятий с бразильскими компаниями.

Бразильцы сразу отклонили Су-35, находившийся на тот момент в стадии разработки, посчитав его «сырым». Lockheed Martin отказалась передавать технологии. Eurofighter не смог предложить никакой адекватной программы эволюции своего Typhoon. Таким образом «в игре» остались Gripen NG и Rafale.

Однако, сразу же после этого начались внутрибразильские разборки. Военные хотели закупить шведский самолет, а президент Жозе Альфреду де Паулу Силва поддался уговорам Николя Саркози, тогдашнего президента Франции, и решил остановить выбор на Rafale. Военные уперлись, и подведение итогов тендера было отложено.

Осенью 2013 года в Бразилию пожаловал новый президент Франции Франсуа Олланд — специально для «агитации» в пользу Rafale. Однако новый президент Бразилии Дилма Русеф не стала ссориться со своими военными и отказалась закупить французские истребители. Еще раньше были приостановлены переговоры с США о покупке Rafale — из-за того, что в печать попали разоблачения Эдварда Сноудена, согласно которым США вели слежку за бразильским президентом. Россия попыталась снова предложить Су-35, но и на этот раз от него бразильцы отказались.

В декабре 2013 года было объявлено о решении принять предложение шведов, так как оно оказалось самым выгодным.

По данным агентства Jane’s, шведы запросили за 36 своих «Gripen» всего 4,5 миллиарда долларов. Французы просили 8 миллиардов, а американцы на полмиллиарда меньше. Причем ни те, ни другие не хотели передавать технологии, хотя и были готовы реинвестировать сто процентов стоимости контракта в экономику Бразилии.

Шведы предложили реинвестировать 175 процентов от стоимости контракта, кроме того компания Saab создала с бразильскими компаниями AEL Sistemas и Akaer совместные предприятия по разработке и производству бортового оборудования для Gripen. В 2011 году в Бразилии открылся исследовательский и проектный центр Saab.

Также совместно с Бразилией шведы будут разрабатывать палубную версию Sea Gripen, которой уже интересуется Индия. Шведы будут еще и ремонтировать и модернизировать поставленные бразильцам самолеты.

Секрет успеха шведского авиапрома в том, что Saab сделала ставку не на сиюминутную прибыль, а на долгосрочное сотрудничество. Шведы намекают, что после первой партии из 36 самолетов будут еще и вторая, и третья. В общей сложности они рассчитывают экспортировать около 400 самолетов. Кроме того, «Gripen» производится в широкой кооперации с ведущими мировыми производителями, то есть в этом самолете сосредоточены лучшие мировые разработки. В частности, новый истребитель оснащён РЛС с активной фазированной решёткой и новой системой радиоэлектронной борьбы.

У тяжелого истребителя Су-35 изначально не было шансов победить в бразильском тендере. Кроме того, в российском авиапроме с нелегкой руки Михаила Погосяна все еще царят традиции расчета не на долгосрочное сотрудничество с партнерами, а именно на сиюминутную прибыль.+

Впрочем, даже в таких условиях у легких фронтовых истребителей компании «МиГ» возможно были бы шансы побороться за выигрыш тендера, но нынешнее руководство ОАК держит «МиГ», что называется, в черном теле.

Руководители нашего авиапрома не желают видеть, что мало кто, кроме арабских шейхов или хитрых китайцев (которые норовят зачастую просто скопировать технологии приобретенных машин), может позволить себе расщедриться на покупку партии дорогих пожирателей горючего компании «Сухой». Представляется, что руководству ОАК следует пройти бизнес-ликбез, чтобы усвоить аксиому современного бизнеса — сегментацию рынка, когда каждая компания стремится охватить не только высокорентабельные сегменты рынка, но и позиционироваться на средне- и низкодоходных участках.

Низкий уровень рыночного мышления в сочетании с неумением или нежеланием смотреть в перспективу не позволяет в полной мере реализовать экспортный потенциал наших боевых самолетов. И в этом плане нам есть чему поучиться у шведов.

Автор: Владимир Прохватилов, Президент Фонда реальной политики (Realpolitik), эксперт Академии военных наук

http://argumentiru.com/army/2016/05/429276

vvprohvatilov.livejournal.com

Шведские реактивные боевые самолеты: nosikot

Старое и новое щведского авиапрома

Как я уже писал шведы находятся в числе мировых лидеров по разработке и производству ВиВТ, причем нек-рые образцы у них получаются весьма оригинальными (взять, хотя бы, безбашенный танк! танк см.тут: http://nosikot.livejournal.com/497948.html ).

Естественно в числе шведской военной техники есть и боевые самолеты (ВСЕ созданы компанией СААБ), сделал небольшой справочник на тему:

1) J-21R

Первым реактивным истребителем шведов стал J-21R — он создан в 1947 году (здесь и далее это год первого полета прототипа) путем присобачивания британского реактивного двигателя «Гоблин 2» к моноплану бывшего поршневого истребителя J-21A (шведы наладили у себя лицензионное пр-во модели «Гоблин 3» с большей тягой). Т.е. шведы пошли по пути Яковлева с его Як-3 и немецким двигателем «Юмо 004″/РД-10, в результате чего получились Як-15/17. Кстати, родитель первого реактивного шведа был необычным — истребитель с толкающим двигателем! В 1950-52 гг шведы построили 64 J-21R, но уже к 1956 году сняли их с вооружения — прогресс в боевой реактивной авиации тогда был очень быстрым!

Это поршневой J-21A

А это — реактивный J-21R, скорость до 800 км/ч, потолок 12.000м, максимальный взлетный вес 5т, вооружение: 1 пушка (20-мм), 4 пул. (13,2-мм), 5-10 НУРС, подвесной контейнер с 8 пул.

2) J-29

Первый в Европе реактивный истребитель со стреловидными крыльями — шведский J-29 полетел всего через полтора года позже своего предшественника. За неуклюжий внешний вид заслуженно получил название «Летающая бочка». Двигатель — британский «Гост» (как и прежде — фирмы «де Хэвилэнд»), в шведском пр-ве — RM-2. В 1950-56 гг шведы произвели 661 J-29 (варианты с А по F). 30 самолетов поставлены Австрии. Принимали участие в боевых действиях в Конго/Заире в составе миротворческих сил ООН, в начале 60-х годов. Сняты с вооружения в 1965 году (в Австрии в 1972 году).

Звено 29-х СААБов. Скорость 1060 км/ч, потолок 15.500м, макс.взлетный вес 8,4т, вооружение 4 пушки (20—мм), УР «Сайдвиндер»/Rb.24, НУРС

3) J-32 «Лансен»

Самолет, созданный в 1952 году, производился в вариантах истребителя-бомбардировщика, всепогодного истребителя-перехватчика и самолета-разведчика. Двигатель — британский «Эвон» 100-й серии (фирмы «Роллс-Ройс», попытка разработать собственный шведам не удалась), радар — французский. Всего в 1954-60 гг произведено 452 J-32, сняты с вооружения в 1973-78 гг (разные варианты). На экспорт не поставлялись. Ударные варианты могли нести (впервые на послевоенном Западе!) противокорабельные ракеты собственной шведской разработки — Rb.04

«Лансен». Скорость до 1200 км/ч, потолок 15.000м, макс.взлетный вес 13,5т, вооружение 4 пушки (20-мм), 1т бомб или до 24 НУРС, 4 УР «Сайдвиндер»/Rb.24 или 2 ПКР Rb.04

С ПКР Rb.04

4) J-35 «Дракен»

Необычный истребитель с крылом Бартини (треугольное, двойной стреловидности) создан в 1955 году. Двигатель — британский «Эвон» 200/300 серий. Французская бортовая РЛС «Сирано» (такая же как на «Миражах» III/5) позднее заменена шведской аппаратурой. Всего в 1955-74 гг произведен 661 J-35. Поставлялись в Данию (51 самолет), Австрию (24) и Финляндию (50, в т.ч. 12 машин были собраны на месте по лицензии), в две последние страны шли отремонтированные машины из наличия шведских ВВС. Сняты с вооружения в начале 90-х в Швеции и Дании, в 2000 в Финляндии и в 2005 в Австрии. Управляемого ракетного вооружения на австрийских самолетах не было до развала СССР (в соответствии с соглашением 1955 года), затем, под предлогом войны в Югославии Вtна позволила себе закупить «Сайдвиндеры»…

«Дракен» — единственный из старых самолетов способен выполнить «Кобру Пугачева». Скорость до 2.150 км/ч, потолок 18.000м, макс.взлетный вес 12,4т, вооружение 1 пушка (30-мм, на ранних вариантах 2), 4-6 УР «Сайдвиндер» или «Фалкон», общая боевая нагрузка — до 2,9т (!)

5) J-37 «Вигген»

Первый в мире серийный боевой реактивный самолет с ПГО (т.е. биплан). Создан в 1967 году, в 1970-90 гг произведено 329 J-37, на экспорт не поставлялся, с вооружения снят в период 1998-2007 гг (основная часть — до 2003 года). В период холодной войны «Виггены» несколько раз засекали над Балтикой SR-71… Двигатель — американский лицензионный JT8D (фирмы «Пратт/Уиттни»), у шведов — RM8В, радар отечественный PS-37/46 (фирмы «Эрикссон»).

«Вигген» — скорость 2.230 км/ч, потолок 18.000м, макс.взлетный вес 20т, вооружение 1 пушка (30-мм), 2-6 УР «в-в» АМРААМ, «Скайфлэш», «Сайдвиндер», 2 ПКР Rb.04/05, боевая нагрузка до 5т

6) J-39 «Грипен»

Современный шведский многоцелевой истребитель, лучший в «легком классе», создан в 1988 году, в производстве с 1987 года (прерывалось на несколько лет из-за нескольких катастроф), на сегодня произведено 235 J-39. Подробнее об экспорте (и сдаче в аренду) см. тут: http://nosikot.livejournal.com/1260131.html. Двигатель — американский F404-400 («Дженерал электрик»), у шведов — RM12, радар — PS-05 (создан совместно с британцами на базе бортовой РЛС «Си Харриера» «Блю Виксен»), вообще самолет, по кооперации/комплектующим на 2/3 европейский, на треть — американский. Шведские «Грипены» принимали участия в патрулировании ливийского ВП в 2011 году, во время агрессии Запада против этой страны, но оружия не применяли. В 2020 году в серию должен пойти «Грипен» «нового поколения» с РЛС с АФАР (разрабатывается совместно с британцами), американским двигателем F414G (должен дать крейсерский сверхзвук 1,2М) и увеличенным 16т взлетным весом.

«Грипен» — скорость 2.200 км/ч, потолок 15.200м, макс.взлетный вес 14т, вооружение 1 пушка (27-мм), 2-6 УР/ПКР, боевая нагрузка 3т

7) СААБ-105

Реактивный учебно-боевой самолет был создан в 1963 году, производился в 1967-72 гг, всего выпущено 192 СААБ-105, в тч. 40 поставлено Австрии. Двигатели американские 2хJ85-17 («Дженерал Электрик»), на 115 шведских самолетах в 90-е годы заменены на американские же FJ44 («Вильямс Роллс»). 10 самолетов в 70-е годы были переоборудованы в 4-х местный «бизнес-джет», но популярностью вариант не пользовался. Продолжают использоваться в шведских (80) и австрийских (28) ВВС.